Demzufolge ist es unabdingbar, dass die Parkour-Sportler sich selbst, ihre Motivationen und Handlungen jederzeit hinterfragen, sowie, dass sie das Verhalten der anderen Sportler um sie herum ständig beobachten und diskutieren. Missstände, wie Rassismus oder Sexismus, müssen daher auch innerhalb der Parkour-Szene immer wieder aufgedeckt und thematisiert werden.

Ob in den Kommentaren unüberlegter Social-Media-Posts, in gemeinsamen Trainingssessions oder auf größeren Veranstaltungen – die Sportler und Sportlerinnen müssen gemeinsam für die gleichen Ideale einstehen und diese kommunizieren. Nur so bleiben Werte bestehen und nur so können sie sich zeitgemäß mit den Strömungen der Gesellschaft auseinandersetzen und daran wachsen.

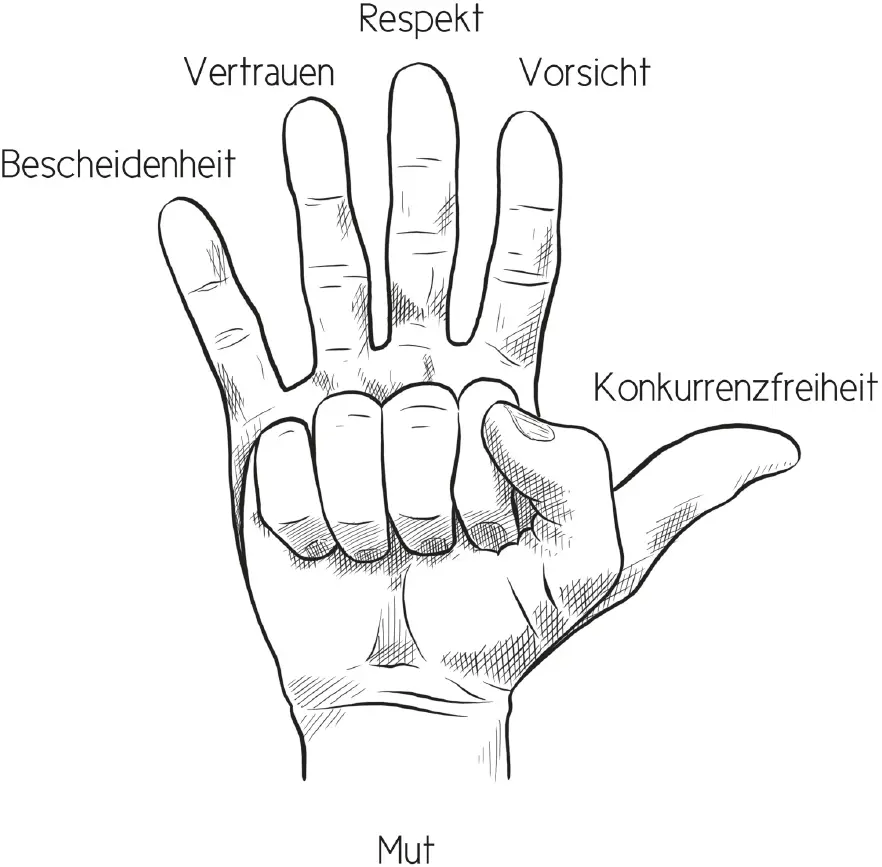

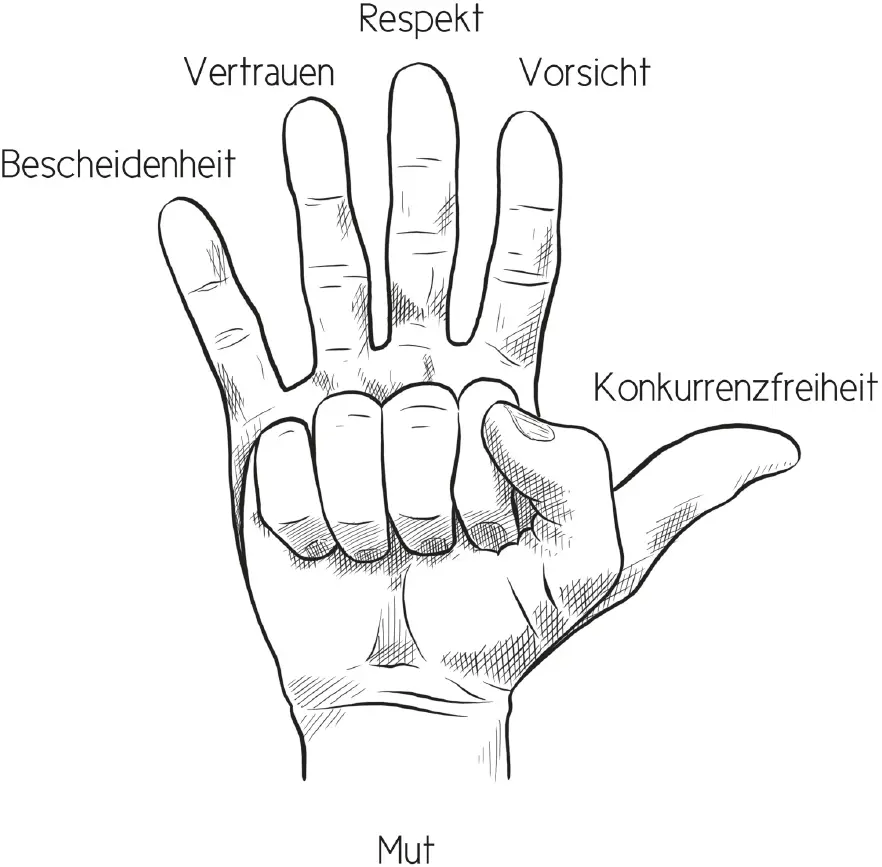

Um die grundlegenden Parkour-Werte für Außenstehende und Novizen greifbar zu machen, haben sich in den letzten Jahren verschiedene Parkour-Organisationen damit beschäftigt, sie in verständlichen Darstellungen abzubilden. Durchgesetzt hat sich dabei vor allem das Fünf-Finger-Modellvon ParkourONE , einem der ältesten kommerziellen Parkour-Anbieter Deutschlands. Hier dient eine Hand als metaphorische Illustration der zentralen Wertbegriffe.

Abb. 6: Das Fünf-Finger-Modell von ParkourONE (basierend auf Widmer, 2016, S. 11)

Der Daumen: Konkurrenzfreiheit

Der Ursprung von Parkour liegt in der „méthode naturelle“ und ihrem Leitspruch „être fort pour être utile“ . Schon zu dieser Zeit wurde die gegenseitige Hilfe dem Wettkampf übergeordnet. Dabei sollen sich Teilnehmer in einem konkurrenzfreien Raum besser entfalten und ausleben können. Es soll kein gut (Daumen hoch) und kein schlecht (Daumen runter) geben. Jeder ist willkommen. Erlaubt ist, was funktioniert.

Der Zeigefinger: Vorsicht

Sicherheit ist unabdinglich. Folglich sind Riskobewusstsein und -einschätzung zentrale Kompetenzen eines gewissenhaften Traceurs. Eine korrekte Selbsteinschätzung sowie ein geschultes Auge für Umgebung und Situation müssen daher ständig trainiert werden.

Der Mittelfinger: Respekt

Respekt ist im Parkour in Bezug auf drei Bereiche anwendbar:

Respekt gegenüber sich selbst bedeutet vor allem ein regelmäßiges und nachhaltiges Training. Der Körper sollte gefordert, aber vor Verletzungen und Überlastungen geschützt werden.

Ähnlich wie der Körper, sollte aber auch die Umwelt sorgfältig behandelt werden. So sollte das Training keinerlei Spuren hinterlassen und niemals zu Zerstörung führen.

Letztlich gilt es zudem, die Mitmenschen zu respektieren, sowohl Passant als auch Trainingspartner. Empathie und Rücksicht führen zu einer größeren Akzeptanz und Trainingsfreude.

Der Ringfinger: Vertrauen

Das Vertrauen in sich selbst und seine Fähigkeiten ist die Grundlage der Selbstwirksamkeit. Nur wer selbstbewusst an die eigenen Stärken glaubt und sich seiner Schwächen bewusst ist, kann sich immer neuen Hindernissen stellen und lernen, an ihnen zu wachsen.

Der kleine Finger: Bescheidenheit

Im Parkour gibt es immer eine nächste, noch schwerere Herausforderung. Man kann Parkour nicht „können“! Entsprechend demütig sollten Traceure mit ihren Fähigkeiten nicht hausieren gehen, sondern sie eher dazu nutzen, andere auf deren Weg zu unterstützen und diese an ihren eigenen Erfahrungen teilhaben lassen.

Als Symbol des Greifens vereint die Faust alle Werte. Sie soll dafür stehen, „sein Leben selbst in die Hand zu nehmen“ (Widmer, 2016, S. 11) und durch Parkour sein Handeln und seine Umwelt besser begreifen zu können. Weiter steht sie für den Mut, eigene Entscheidungen zu treffen und dazu zu stehen.

2.3Die Werte in der Praxis

Nachdem der Begriff der Werte nun vorgestellt und anhand eines Modells veranschaulicht worden ist, bleibt nun aber die Frage, wie Organisationen und aktive Traceure diese Werte in ihrem Trainingsalltag tatsächlich erleben oder sie dort hinein zu übertragen versuchen. Um dies beispielhaft zu beantworten und mit Leben zu füllen, hier einige kurze Gastbeiträge aktiver Parkour-Sportler:

Parkour für alle!

von Ihab Yassin 5

„Als ich das erste Mal mit Parkour in Kontakt kam, war es für mich eine Sportart, die etwas Cooles an sich hatte und bei der ich mir dachte: ‚Ja, so etwas möchte ich auch machen!‘ – Jetzt, nachdem ich den Sport seit knapp neun Jahren selbst betreibe, hat sich meine Sichtweise darauf aber grundlegend geändert:

© Jason Paul

Heute ist Parkour für mich eine Lebenseinstellung. Die Erfahrungen, die ich im Parkour sammeln konnte, konnte ich dazu nutzen, um sie auf Herausforderungen meines Alltags zu übertragen. Was mir dabei besonders gefällt, sind die individuellen Bewegungsstile, die jeder Athlet in der Szene besitzt; dass jeder Traceur einzigartig ist. Dadurch habe ich das Gefühl bekommen, dass ich als Mensch mit Behinderung endlich das erreichen konnte, was ich schon immer wollte: dass Leute sehen, zu was Menschen mit Handicap in der Lage sind! Nicht mehr nur auf die Behinderung reduziert zu werden.

Aber auch die Offenheit, die im Parkour gelebt wird, ist ein Grund, warum ich diesen Sport lebe und liebe. Jeder Mensch wird herzlich aufgenommen und vom ersten Training an unterstützt. Dadurch habe ich viele Freundschaften schließen können, die inzwischen auch weit über den Sport hinausgehen.

Bis heute bereue ich die Entscheidung nicht, mit Parkour angefangen zu haben. Der Sport gibt mir die Kraft und die Motivation, an mich selbst zu glauben. Ich habe die Vision und den Willen, mit dem Sport die Gesellschaft zu beeinflussen und zu zeigen, dass jeder Mensch in der Lage ist, etwas zu bewegen. In jedem von uns steckt etwas Besonderes!“

Parkour am Altenheim

von Johannes Schulte 6

„In Münster ist der Zugang zum Parkhaus des Theaters wegen seiner vielen Mauern und Stangen wahrscheinlich der beliebteste Spot (dt.: Trainingsstelle ) der Stadt. Jedoch liegt dieser auf einem Privatgrundstück und direkt neben der Tibus-Residenz – einem Altenheim. Dessen Bewohner schauen dem Training von ihren Balkonen aus jedoch gerne zu!

© Ulrike Wünnemann

Das Verhältnis zwischen den Traceuren und den Bewohnern ist allerdings nicht zufällig so gut: Von Anfang an war der Münsteraner Parkour-Community klar, dass der Spot und die Anwohner respektvoll behandelt werden müssen, um nicht auf Dauer weggeschickt zu werden. Über die Jahre hin pflegten wir dort also die Beete, befreiten die Wege von Unkraut und setzten neue Pflanzen ein, die wir nach dem Training gießen. Dazu halten wir uns an die Regel, die Beete beim Training möglichst komplett zu meiden. Mit Zuschauern und den zuständigen Hausmeistern gehen wir offen und freundlich um und verzichten auf laute Musik.

Читать дальше