En la primera parte del libro, a través de análisis puntuales, pero igualmente relacionados entre sí, observa lo que antes de 1970 era impensable como proyecto agrícola, campesino y social. La imposición de un modelo que lleva hacia la (re) precarización de un sector de trabajadores que se ven representados en los llamados “parceleros de Valdivia”, en algunos momentos sin destino; en otros pequeños propietarios; enseguida, vendiendo sus propiedades. Fin de un ciclo. ¿Cómo interpretarlo? Neoliberalismo y crisis económica. Más aún, riqueza y pobreza; sobreexplotación de los nuevos trabajadores rurales, aparición masiva de temporeros e informales. La propiedad por el dinero de subsistencia. En conjunto, se trata de la visión pesimista de la agricultura regional, hasta el presente, inserta dentro de los contextos del neoliberalismo y la globalización. La historia social interrumpida en los proyectos del pasado. Culpabilidades compartidas; necesidad de análisis del pasado, no para volver a insistir en el mismo o en sus discursos, sino para superarlo.

No sé si la segunda parte del libro podría ser la visión optimista de la experiencia relatada. Si leemos traduciendo todo en términos cuantitativos, podría serlo. Si lo hacemos, sin olvidar la primera parte, entonces las dudas son mayores: el costo social del crecimiento económico. Especialmente para los últimos 30 años, se trata de las cadenas globales de valor de algunos productos, lo que podríamos ejemplificar en el llamado milagro de los arándanos. Pero no sería todo. Debemos pensar también en bulbos y flores; en la Unión Europea; en las potencialidades presentes y complementarias. Ya no hay una región puramente agrícola ni agro-lechera. Puede ser mucho más; más amplia, más diversa; incluso, más fuera de Chile que dentro del mismo. Pero…, Almonacid no deja pasar la oportunidad y presenta las expectativas, pero también los temores acerca de las debilidades estructurales internas de la región inserta en un mundo global que no las soluciona, sino que las ignora. ¿Cómo se entra efectivamente a una economía mundial del siglo XXI? Pareciera ser que hay solo una respuesta: estando en el siglo XXI. Por ejemplo, las reflexiones y el estudio del autor se cierran en la bioenergía y éstas consideraciones tienen que ver con la tercera dimensión del texto, no como afirmaciones definitivas, sino como pensando que hoy día emergen otras variables y que, a los conflictos sociales no resueltos y al crecimiento económico no sostenible, se une hoy el problema del medio ambiente, pero también nuevas posibilidades a considerar, que no se conviertan en nuevos errores.

En medio de las turbulencias y gravedad del bien o mal llamado estallido social de octubre de 2019 hasta el momento (marzo del 2020 y más), es necesario volver a situar el valor de las experiencias históricas del pasado; los tímidos, pero en muchos casos positivos avances que se lograron; y, especialmente el peso de las decisiones erradas e irreflexivas que se han tomado. Se logra solo con una lectura desapasionada de los pasados cercanos o medianamente lejanos. Mejor no insistir en la repetición de sus experiencias. Mucho mejor, abrir el debate para ver las carencias, solucionarlas y pensar, desde el propio paisaje, desde la propia naturaleza, desde la propia sociedad, cómo alcanzar una verdadera modernización que no sea un nuevo drama en el porvenir. «El panadero de Adam Smith no puede vender su hogaza de pan si no convence a su cliente de que el suyo es mejor que los otros panes. El envés tenebroso del capitalismo es que su éxito depende de fomentar en los individuos el comportamiento más egoísta y codicioso» (Estefanía, 2020). La pregunta es… cómo se ha llegado hasta aquí, hacia dónde se va y qué se puede hacer para cambiar el curso de los acontecimientos.

Referencias

Chonchol, J. (2017): “Ley de Reforma Agraria y Ley de Sindicalización Campesina: Balance a 50 años”, en M. T. Corvera, Reforma agraria chilena: 50 años, historia y reflexiones. Santiago: Biblioteca del Congreso.

Estefanía, J. (2020): “Arreglar el capitalismo para salvarlo. La deshonestidad que la Gran Recesión puso de manifiesto sigue evidenciándose hoy”, EL PAÍS, Madrid, 26 de enero.

FAO (2002): El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2002. Roma: FAO.

Hobsbawm, E. (2018): Historia del siglo XX. Barcelona: Editorial Planeta.

Hobsbawm, E. & G. Rudé (2009): Revolución industrial y revuelta agraria. El capitán Swing. Madrid: Editorial Siglo XXI.

Joan, J. & J. Roca (2018): “La agricultura en África. Clave para la paz”, EL PAÍS, Madrid, 1 de agosto.

Pinto, M. (2017): “La batalla por la memoria de la Reforma Agraria, 50 años después”, Diario El Mercurio, Santiago, 30 de julio.

Ramírez, F. (2019): “Ricardo Ffrench-Davis: “El crecimiento lo da un incentivo verdadero a la inversión productiva y en este proyecto hay mucha fake news””, 3 de abril, en www.uchile.cl.

Sepúlveda, P. (2017): “Nuevas cifras del INE revelan los cambios demográficos en Chile”, Diario La Tercera, Santiago, 26 de agosto.

Zamorano, C. (2020): “Atentados contra forestales suman 24 máquinas destruidas en tres semanas”, Diario La Tercera, Santiago, 25 de enero.

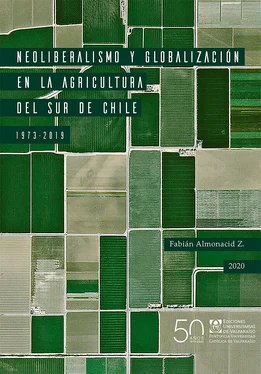

Introducción

La agricultura del sur de Chile, 1973-2019

La agricultura del sur de Chile (esto es, una amplia zona que va desde la Araucanía a Llanquihue), sin duda, inició un nuevo periodo a partir de 1973, dado el profundo efecto que generaron las políticas de la dictadura militar desde sus comienzos. En términos generales, la agricultura no dejó de experimentar las mismas dificultades de la economía nacional, por la profunda reestructuración y reorientación de sus actividades. Con la agravante que la zona sur del país había sido hasta ese momento la base de la producción cerealera, ganadera y lechera nacional, por lo que los efectos de la nueva etapa neoliberal fueron muy profundos.

En este libro, abordamos algunos aspectos de esa transformación. En particular, primero, el caso de los parceleros de la Reforma Agraria en las provincias de Valdivia y Osorno, donde se pueden observar aspectos interesantes de las políticas estatales.

Existen varios estudios generales, de carácter nacional, sobre el efecto de la llamada “contrarreforma” agraria en los campesinos durante los años de la dictadura, así como estudios para la zona central del país, pero poco se sabe de lo ocurrido con los parceleros en la zona sur del país.

A partir de información obtenida en la Corporacion de la Reforma Agraria (CORA) y archivos notariales de la Región de Los Ríos y provincia de Osorno, así como entrevistas a campesinos y agricultores de la provincia de Osorno, se pudo reconstruir lo ocurrido con varios miles de parceleros de la Reforma Agraria. Se estableció la rápida perdida de sus tierras, lo que confirma el conocimiento general que se tenía, y además que ese proceso ocurrió tempranamente, antes de la crisis económica de los ochenta. Esto resultó ser una novedad, pues se pudo comprobar el profundo efecto de las políticas de la dictadura en el sur de Chile, igual o superior al que tuvo en las zonas agrarias más relevantes del Chile Central.

Además, en el mismo estudio de los parceleros, queda en evidencia el papel clave del Estado, y en un sentido negativo, el efecto de su ausencia y retiro del fomento y protección del agro regional. La reducción de la acción estatal, más bien su reorientación, explica buena parte de las transformaciones del agro durante la dictadura, y las dificultades de los campesinos.

Por el contrario, las nuevas políticas facilitaron la labor de los empresarios y la iniciativa privada, en la asistencia técnica y generación de negocios. De este modo, la evaluación de las políticas económicas y agrarias es distinta, según si se considera la realidad campesina e indígena, muy perjudicados por las nuevas políticas, o la de los empresarios y agricultores, muy favorecidos en general por el nuevo escenario, sin desconocer los altibajos que también han debido enfrentar.

Читать дальше