1 ...6 7 8 10 11 12 ...17 Es war ein irrwitziges Projekt, und genau das schien Franz Schnyder gefallen zu haben. Gedreht wurde, sobald die benötigten Schauspieler verfügbar waren und das Wetter stimmte, die Lokalitäten gefunden und alle Requisiten vorhanden waren. Die märchenhafte, im Schwarzwald angesiedelte Kulisse wurde in Berlin zusammengesucht. Die Crew fuhr mit dem Dampfer nach Potsdam, um einige Szenen für Peter Munks Weltreise zu drehen. Da Aufnahmen bei der Friedenskirche im Schlosspark Sanssouci verboten waren, filmte Schnabel einfach heimlich. Manchmal mussten die Aufnahmen unterbrochen werden, weil die Orte zu überfüllt waren oder ihnen das Wetter einen Strich durch die Rechnung machte, worauf sie spontan umdisponierten. Der damals 23-jährige Schnabel finanzierte das Projekt aus eigener Tasche, weshalb die Mittel sehr limitiert waren und sogar ein Besuch mit Schnyder im Theaterverleihgeschäft zu teuer war. Die Kostüme mussten also anderswo beschafft werden. Da die Schauspieler und Helfer mit Begeisterung, aber unbezahlt an Schnabels Projekt mitwirkten, konnte er sie nicht verbindlich verpflichten. Die Hauptdarstellerin Elfriede Gärtner erschien am 5. Juli 1932 einfach nicht. Von ihrer Vermieterin erfuhr der Regisseur, dass sie bei einer anderen Filmgesellschaft drehte. Am nächsten Tag war Gärtner noch immer abwesend, ohne Schnabel benachrichtigt zu haben. Als am 7. Juli auch Stefan Schnabel nicht rechtzeitig für Dreharbeiten nach Berlin zurückgekommen war, drehten sie spontan eine andere Szene in dessen Zimmer, und Franz Schnyder half eigenhändig bei den Vorbereitungen mit. Karl Ulrich Schnabel lobte die Arbeit mit Schnyder in den höchsten Tönen und beschrieb ihn als «nett, […] bescheiden u. bereit» und «begabt».

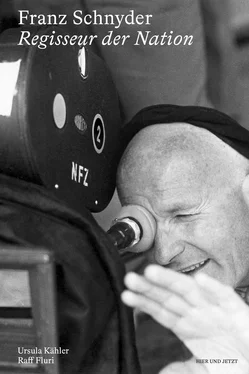

Bei den Dreharbeiten zu «Das Kalte Herz» in der Umgebung Berlins filmt Karl-Ulrich Schnabel, auf dem Fahrrad stehend, Franz Schnyder.

Kurz vor Schnyders Theaterengagement in Mainz fuhren Karl Ulrich, Stefan und Franz im Sommer 1932 in die Sächsische Schweiz, um in der einzigartigen Sandsteinlandschaft zu drehen. In diesen Szenen besucht die Hauptfigur Peter Munk den bösen Holländer-Michel und flieht, nach einer kleinen List, vor ihm. Schnyder legte dabei eine beeindruckende Kletterpartie hin, die zeigt, dass er zu dieser Zeit in körperlicher Höchstform war.

«Das Kalte Herz» schaffte es zu Lebzeiten seiner Beteiligten nie ins Licht der Leinwand. Nach mehrmaliger Kürzung durch die Bildstelle des Zentralinstituts für Erziehung – der Film galt aufgrund seines 16-Millimeter-Formats als Kulturfilm – wurde am 12. Mai 1933 interessierten Fachleuten eine Rohfassung gezeigt. Doch zu einer Einigung mit den Kaufinteressierten kam es nie, denn bereits am Folgetag machte sich die Familie Schnabel frühmorgens auf den Weg an den Comersee, wo sie den Sommer verbrachte. 37Im Verlauf des Sommers beschloss sie, wegen der politischen Situation in Deutschland nicht mehr nach Berlin zurückzukehren. Karl Ulrich reiste als Einziger wieder nach Berlin. Doch dort wurde die Situation immer schwieriger. Mit der Wahl Adolf Hitlers zum Reichskanzler begann die Ausgrenzung, Verfolgung und Vernichtung all jener, die als Gegner des Staats deklariert worden waren. Dies hatte auch eine Lenkung und Kontrolle des kulturellen Lebens zur Folge, die ab Anfang 1933 den verschiedenen Reichskammern unter der Führung des Reichspropagandaministers oblag. Die Reichstheaterkammer, die Reichsmusik- sowie die Reichsfilmkammer waren Pflichtorganisationen, denen alle Kulturschaffenden beitreten mussten, sofern sie öffentlich auftreten wollten. Karl Ulrich Schnabel beantragte den Beitritt zur Reichsmusikkammer zweimal, wurde aber 1935 abgelehnt und verlor das Recht zur weiteren Berufsausbildung. 38Am 10. Januar 1937 gab er sein erstes Klavierkonzert in New York, wo er sich anschliessend niederliess.

Mit der Machtergreifung der Nazis sah sich auch Juana Sujo gezwungen, nach England zu fliehen, von wo aus sie nach Argentinien zurückkehrte und dort 1938 ihre Filmkarriere begann. Lilli Palmer wurde unmittelbar nach der Ausbildung im August 1932 im Hessischen Landestheater in Darmstadt engagiert. Doch auch sie stellte fest, dass es «im deutschen Leben bedenklich zu brodeln» begonnen hatte. Sie und ihre Familie dachten vorerst noch nicht an Emigration, wollten erst abwarten. In ihrer Autobiografie schildert Lilli Palmer eindrücklich, wie in Darmstadt die Männer in SA-Uniform mit der Hakenkreuzarmbinde immer mehr in den Institutionen und Gängen, aber auch im Publikum zu sehen waren, wie sie Vorstellungen unterbrachen und Menschen in «Schutzhaft» nahmen. So fuhr sie Anfang 1933 von Deutschland aus in Richtung Paris, wenig später nach London. Ilka Grüning verliess Deutschland 1938 ebenfalls, ging zuerst nach Frankreich und ein Jahr später in die USA, wo sie in mehreren nazikritischen Filmen mitspielte, unter anderem auch in Michael Curtiz’ «Casablanca» als Frau Leuchtag, ein Flüchtling.

Das erste Engagement: Mainz 1932/33

Wie viele Theater in Deutschland zu dieser Zeit steckte auch das Mainzer Stadttheater in einer Krise. Die Stadt am Rhein sah sich gezwungen, dem Bühnenpersonal Ende der Spielzeit 1931/32 zu kündigen, um eine Neuorganisation aufzugleisen. Der bisherige Intendant wurde nach Kassel berufen, und nun galt es, für die kommende Spielzeit einen Nachfolger zu finden, der die Qualität der Aufführungen wahren, aber wirtschaftlicher arbeiten konnte, da drastische Einsparungen notwendig waren. Der Mainzer Anzeiger vom 6. Mai 1932 warnte vor «Freundschafts- und Parteikandidaten», und so wurde ein Intendant gewählt, der zuvor in Zürich gearbeitet hatte, Paul Trede. Schnyder, von Trede engagiert, spielte am 18. September in Gerhard Hauptmanns «Florian Geyer» und tags darauf in Friedrich Schillers «Kabale und Liebe».

Die beiden Premieren waren für ihn persönliche Erfolge. Doch die Presse hatte nicht viel Lob übrig: «Der Ferdinand Franz Schnyders gefiel sich in übermässig lauter Deklamation. Seine Leidenschaft schien forciert, sein Schmerz und seine Verzweiflung wirkten unecht, und sein Zorn gegenüber dem grausamen Vater äusserte sich in wildem Schreien», kritisierte die Mainzer Tageszeitung.

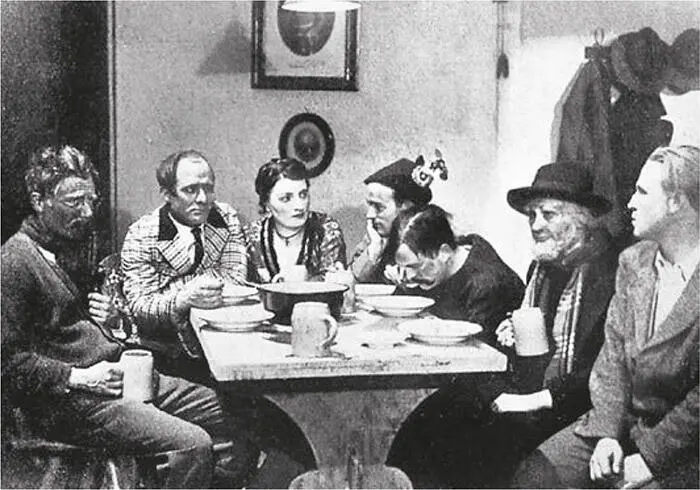

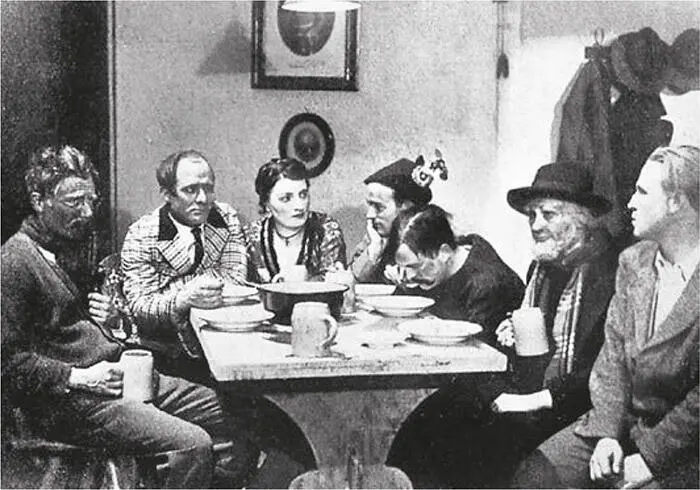

«Hurra, ein Junge» (1932) mit Franz Schnyder im oberen Bild links sowie unten in der Mitte in «Der Bauer geht um» (1933).

Im Monatsrhythmus wurden neue Stücke einstudiert. So hatte Schnyder ab dem 6. Dezember in «Die endlose Strasse» 39eine Nebenrolle als Musketier Müller. Sie erforderte eine intensive und lange Bühnenpräsenz, da es sich um ein Ensemblestück handelte, das eine komplette Truppe während des Ersten Weltkriegs zeigte.

Ein Schauspieler wurde jedoch nicht nur jeweils in einer Inszenierung eingesetzt, sondern spielte zur gleichen Zeit in mehreren Stücken, solange sie erfolgreich besucht wurden. So hatte Schnyder beispielsweise am Dienstag, 13. Dezember sowohl die 16. Vorstellung von «Der Tor und der Tod» zu meistern als auch «Hoffmann in Bamberg». 40Die beiden Stücke wurden oft zusammen als «Kammerspiel-Abend» vorgeführt. Bei «Hoffmann» übernahm Franz Schnyder dann gar zwei Rollen: jene des Hausdieners und eines Gasts in der «Rose». Zur selben Zeit standen «Die endlose Strasse» und «Katte», worin Schnyder ebenfalls eingebunden war, noch immer auf dem Spielplan.

Читать дальше