Auf die Einkleidung folgte zwei Jahre später die Profess, das Ordensgelübde. Maria Renata verpflichtete sich unter anderem gehorsam, keusch und in Armut zu leben. 1720 übernimmt sie das Amt der Subpriorin – der Stellvertreterin der Priorin. Gemeinsam stehen sie dem Konvent der Schwestern vor und leiten ihn. Männer oder männliche Geistliche hatten in diesem Innenbereich (Klausur) wie auch Innenverhältnis nichts verloren und nichts zu bestimmen. Sie wirkte als Dignitärin bei allen rechtsrelevanten Vorgängen mit, sei es als Delegierte bei der Neuwahl der Pröpste oder bei Fragen von Stiftungen und Klosterbesitz 2.

Für das Jahr 1749 sind keine Angaben über die Anzahl der Schwestern in Unterzell zu finden. 1734 führen die Priorin und die Subpriorin neunzehn Chorschwestern an, sowie eine Novizin und sieben Laienschwestern. Später waren es insgesamt auch 37 und mehr Schwestern.

Zum besseren Verständnis, da es in der Folge darauf ankommt, den Unterschied in der Hierarchie zu kennen: Eine Laienschwester ist eine einfache Ordensschwester, die für gewöhnlich nichts zu entscheiden oder zu bestimmen hat, die auch nicht am Stundengebet und damit am bestimmenden Tagesablauf der Chorschwestern teilnimmt. Sie verrichtet die einfachen, meist körperlich beschwerlichen Arbeiten, während sich die Chorschwestern den geistlichen oder auch geistigen Dingen widmen.

Maria Renatas Engagement, ihr hoher Rang und vor allem ihr mustergültiges Leben als Klosterschwester werden bis zum Jahreswechsel 1748/49 immer wieder gelobt – das sagt niemand anderer als der Abt von Oberzell, Oswald Loschert, und der musste es wissen. Schließlich hatte Loschert die Verantwortung und Weisungsbefugnis dem Frauenkloster in Unterzell gegenüber. Abt Loschert, der Propst von Unterzell, Richard Traub, die Priorin Katharina Neusesser und die Subpriorin Maria Renata haben jahrelang bei der Klosterführung zusammengearbeitet, gelegentlich auch gestritten, wenn es um Besitzansprüche oder Geld ging.

Mit zunehmendem Alter könnte Maria Renata eigensinnig und widerspenstig geworden sein wie so viele andere im letzten Lebensabschnitt, oder sie hatte eisern an ihrer Aufgabe festgehalten: Die Erziehung der ihr anvertrauten Novizinnen und die Einhaltung der Klosterdisziplin. Vielleicht hatte sie auch ernste Probleme mit der Klosterleitung und die mit ihr, oder eine der zahlreichen Mitschwestern beharkte sich mit ihr. Manches lässt sich nicht mehr zweifelsfrei klären, anderes hingegen schon, wie wir noch sehen werden.

Entscheidend ist aber Folgendes: Von heute auf morgen wird aus der geschätzten Subpriorin und frommen Vorzeige-Schwester eine hinterhältige, bösartige Hexe, die für alles Übel in Kloster Unterzell, dem über einhundert Kilometer entfernten Kloster Ilbenstadt und im Dorf Zell verantwortlich gemacht wird, und das nicht erst ab diesem Zeitpunkt, sondern seit Jahren.

Ebenso überraschend verliert sie quasi über Nacht ihren einst so gelobten guten Verstand, der sie in der Klosterhierarchie nach oben befördert und zur wertvollen Mitarbeiterin bei der Leitung des Klosters gemacht hatte. Von Abt und Propst werden ihr Tücke und Täuschung vorgeworfen, Hinterhalt und abgrundtiefe Boshaftigkeit, die nichts anderes zum Ziel hatte, als das friedvolle und harmonische Klosterleben zu zerstören.

Des Klosters zu Unterzell Praemonstratenser Ordens professam

Der Orden der Prämonstratenser geht auf den Wanderprediger Norbert von Xanten 3zurück. Er orientierte sich wie viele im 12. Jahrhundert am besitz- und ruhelosen Leben des Zimmermannsohnes aus Nazareth. Im Jahr 1120 gründete er mit Anhängern im Tal von Prémontré (Laon, Nordfrankreich) eine klösterliche Gemeinschaft, die seine Wanderlust aber nicht lange bremsen konnte. Norbert zog weiter und gründete weitere Klöster.

Bei den Gründungen handelte es sich anfangs um Doppelklöster, in denen Frauen und Männer räumlich voneinander getrennt im selben Gebäude lebten. Sie führten ein kontemplatives, monastisches Leben, waren aber keine Mönche, sondern eine Gemeinschaft von Priestern und Schwestern mit Ordensgelübde. Sie folgten der Augustinusregel, legten das Armuts-, Enthaltsamkeits- und Gehorsamkeitsgelübde ab und betrieben Seelsorge.

Den Tagesablauf bestimmte das Stundengebet (lateinisch: Liturgia horarum), auch als Officium divinum (Göttlicher Dienst) bezeichnet. Es ist das tägliche bis zu siebenmalige Gebet der Ordensbrüder und -schwestern, das mit dem Invitatorium (Einladung) in den frühen Morgenstunden beginnt und durch die Komplet (Schlussandacht) in der Nacht beschlossen wird.

Mit dem Stundengebet folgen Kirche und Geistliche dem Auftrag des Herrn:

„Ihr sollt allezeit beten und darin nicht nachlassen.“

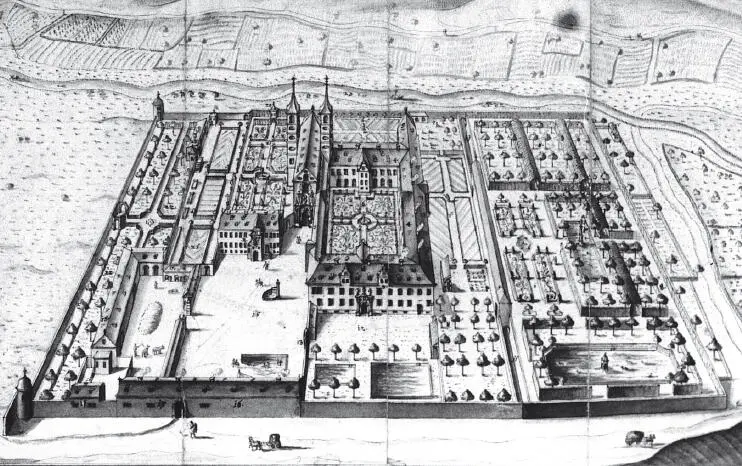

Der heutige Markt Zell am Main, der im 18. Jahrhundert noch in Ober-, Mittel- und Unterzell gegliedert war, liegt vor den Toren Würzburgs. Er wird im Jahr 1128 anlässlich der Gründung des Prämonstratenser-Klosters Oberzell erstmals urkundlich erwähnt und bestand überwiegend aus Fischern und Häckern (Weinbauern).

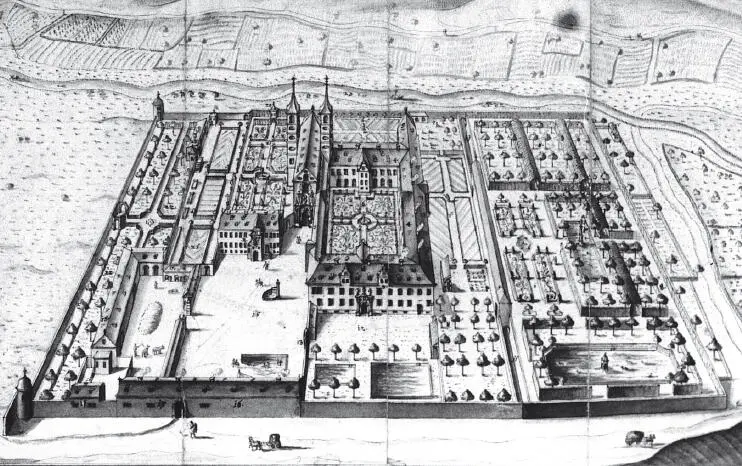

In die Zeit um 1230 fällt die örtliche Trennung des Frauenkonvents vom Männerkonvent in ein neues Gebäude in Unterzell mit Kloster-, Wohn- und Kirchengebäuden, aber auch mit weitläufigen Wirtschaftsanlagen. Das pittoreske Gelände lag in unmittelbarer Nähe zum Main und wurde früher als Paradies bezeichnet.

Abbildung 2: Kloster Unterzell Mitte 18. Jahrhundert

Die Klöster waren Selbstversorger, die sich selbst unterhalten und finanzieren mussten. Großzügige Spenden und Schenkungen, Erbschaften oder auch eine Art Aufnahmegeld für Novizen und Novizinnen waren Teil der Bilanz, genauso wie Erträge aus Pacht, Zehnt und dem Verkauf von Wirtschaftsgütern.

Während die Ordensschwestern ihren Konvent mit einer Priorin an der Spitze weitgehend selbst organisierten und führten, unterstanden sie letztlich jedoch der Aufsicht der Oberzeller Ordensbrüder. Dazu wurde von den Schwestern ein Propst (Vorsteher) gewählt, der unter anderem für die äußeren Angelegenheiten des Frauenkonvents zuständig war, den Schwestern aber auch als Beichtvater diente. Ihm zur Seite stand ein Sekretär, beide (oder zumindest der Propst) wohnten in einem abseits gelegenen Gebäude zum Frauenkonvent. Des weiteren ein Gärtner, dessen Unterbringung in den Klosterbüchern nicht näher bestimmt ist.

Wichtig ist, dass die Schwestern Männer, bis auf den Beichtvater, entweder kaum oder nie zu Gesicht bekamen. Außerdem durfte kein Mann, den exklusiv für Frauen bestimmten Innenbereich (Konvent, Klausur) betreten, auch der Beichtvater nicht.

Schließlich ist ein Klosterphysicus (Arzt) dokumentiert, er hat eher nicht auf dem Gelände gewohnt. Bezeichnenderweise ist für das Jahr 1749 kein Arzt verzeichnet, obwohl für 1733 eine Verbesserung der Krankenabteilung vermerkt ist als auch anderes zu dem Krankenzimmer Nöthiges wie Heilkräuter. Vermutlich wurde in Krankheitsfällen auf einen Arzt in Zell oder Würzburg zurückgegriffen. Das Juliusspital hätte sich dafür angeboten, da es dort unter anderem eine Abteilung für die sogenannten Furiosen (Rasende) gab, und wie wir noch sehen werden, erfreute sich die Abteilung großer Beliebtheit.

Die beiden Klöster in Ober- und Unterzell teilten in den Jahrhunderten nach ihrer Trennung alle Höhen und Tiefen des Schicksals – Krieg, Zerstörung, Vertreibung und Wiederaufbau –, Mitte des 18. Jahrhunderts zeigte sich aber eine andere Situation.

Die Brüder in Oberzell sahen sich unter Abt Oswald Loschert mit umfangreichen Renovierungsmaßnahmen ihres Klosters konfrontiert, kein Geringerer als der Baumeister der Residenz zu Würzburg, Balthasar Neumann, wurde dafür engagiert. Die Arbeiten verschlangen Unsummen, und so mancher fragte sich im Angesicht der knappen Haushaltskasse, woher das viele Geld kommen sollte.

Читать дальше