Das Tasten nach den Querfortsätzen des Atlas

Die Brustwirbel, der längste Abschnitt der Wirbelsäule, zeichnen sich zum einen durch die Rippenansätze, zum anderen durch die steil nach unten ausgerichteten Dornfortsätze aus. Zwischen den zwölf Wirbeln setzen ebenfalls zwölf Rippenpaarean. Jede Rippe besitzt zwei Gelenke (Kostotransversalgelenk). Die Rippenköpfchen haben mit den Kanten der beiden benachbarten Wirbelkörper je eine Gelenkverbindung, die zusätzlich durch ein Band gefestigt wird. Die Enden der ersten sieben Rippenpaare sind durch Knorpelspangen fest-elastisch mit dem Brustbein verbunden. Die Rippen acht, neun und zehn sind über knorpelige Rippenbogen indirekt am Brustbein angeheftet.

Die restlichen zwei Rippenpaare sind stark verkürzt und enden in der Bauchwand. Aus diesem Grund ist besonders die Seitneigung und Rotation der Brustwirbelsäule stark eingeschränkt. Segmentale Messung der Drehbewegungen während des Gehens zeigten im Bereich Th 7 – 12 die größten Rotationsausschläge. Die klinischen Untersuchungen sagen ebenfalls aus, dass die größte Rotationsbeweglichkeit in der unteren Brustwirbelsäule zu finden ist. Während die ersten Brustwirbel der Kopfdrehung folgen, zeigt sich das Bewegungsminimum in Höhe Th 6 – 8.

Die Dornfortsätzesind lang und schräg abwärts gerichtet. Die spitzen Enden sind in Höhe des nächsttieferen Wirbels zu ertasten. Sie liegen dachziegelartig übereinander, was besonders die Retroflexion (Rückbeuge) einschränkt. Versuchen Sie einmal die Bauchmuskeln anzuspannen und sich aus der Brustwirbelsäule nach hinten zu lehnen. Sie werden merken, dass Sie nur eine geringe Veränderung der Ausgangsstellung erzielen. Die Gelenke sind unter der Rückenmuskulatur nur schwer zu erfühlen. Aufgrund der offenen Bogenstellung wäre ihrerseits jede Bewegungsrichtung möglich.

Die fünf Lendenwirbel sind die größten Einzelknochen des Rückens. Die Lendenwirbelkörper haben die stärksten Lasten zu tragen. Das gilt im Stand sowie beim Heben schwerer Gegenstände. Die Dornfortsätze sind hoch und schmal, können bei Retroflexion in Kontakt miteinander treten und die Bewegung beenden. Das Segment L 4/5 zeigt im Erwachsenen alter den größten Bewegungsausschlag in der Vor- und Rückbeuge (Beckenkippe). Die Gelenkfortsätze sind ebenfalls stark ausgebildet. Die Gelenkfacettensind nicht eben, sondern gekrümmt. Insgesamt liegen die Fortsätze in großer Fläche aufeinander. Bei Vorbeuge (Anteversion) gleiten die Gelenkfacetten auseinander. In der Seitneigung schieben sich die Facetten der Neigungsseite ineinander, auf der Gegenseite werden sie auseinandergezogen. Diese Verschiebungen können unter Umständen zu Reizzuständen der Knochenhaut führen. Die Gesamtrotation der Lendenwirbelsäule ist mit fünf bis fünfzehn Grad so gering, dass man hier nicht von einer Funktionsbewegung sprechen kann.

Die physiologische Form der Wirbelsäule

Die physiologische Form der Wirbelsäule

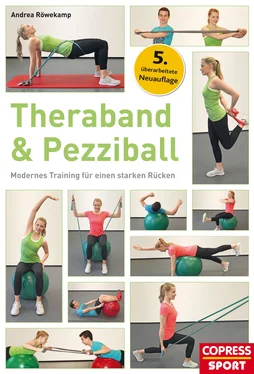

Wie auf der Abbildungdargestellt, hat der Rücken in der Seitenansicht mehrere Krümmungen. Die Halswirbelsäule ist konkav gebogen (Lordose). Im Brustbereich ist die Wirbelsäule konvex, also in die Gegenrichtung gekrümmt (Kyphose). Die Lendenwirbel stehen wieder in konkaver Form, das Kreuz- und Steißbein haben eine konvexe Krümmung.

Sieht man die Wirbelsäule als Ganzes, wechseln sich Lordose und Kyphose ab, so dass eine doppelte S-Form entsteht. Die Schwingungen der Wirbelsäule sind für uns wichtig, um Stöße aufzufangen. Die Halslordose bildet die federnde Stütze des Kopfes. Die Lendenlordose trägt den Rumpf und übt einen Stoßdämpfereffekt aus. Aufgrund der beiden Kyphosen wird zusammen mit der Vergurtung durch die Bänder eine aufrechte Körperhaltung erzielt. Wenn im Verlauf der Übungsbeschreibungen von einem geraden Rücken gesprochen wird, bedeutet das die Einhaltung dieser physiologischen Krümmungsform der Wirbelsäule.

Die Krümmungsformen sind Optimalfälle, was bedeutet, dass es auch Abweichungen gibt. Bei der Wirbelsäule werden Haltungs-, Stellungs- und Formfehler unterschieden. Während beim Haltungsfehler eine aktive Aufrichtung möglich ist, gelingt diese beim Stellungsfehler nur mit Hilfe eines Therapeuten oder Arztes. Handelt es sich um einen Formfehler, liegt eine Knochenveränderung vor. Für uns ist der Haltungsfehlervon besonderem Interesse. Die Grundhaltung des Menschen wird vererbt. Einfluss auf die Wirbelsäulenstatik nehmen unter anderem Krankheiten, Wachstum, Alter, Psyche, Sport, Ernährung und Gewicht. Haltungsfehler entstehen im Wachstumsalter. Mit dem raschen Wachstum des Achsenskeletts kann die Entwicklung der Muskulatur nicht Schritt halten. Die Rückenbeschwerden treten dagegen häufig erst im Erwachsenenalter auf.

Die bekanntesten Krankheitsbilder werden hier vorgestellt. Im Anschluss daran sind auch die therapeutischen Maßnahmen genannt, die vor allem aus Stretching und Kräftigungsübungen bestehen. Allerdings können Sie keine sofortige Linderung erwarten. Erst durch regelmäßiges, konsequentes Üben werden die Beschwerden beseitigt. Die entsprechenden Übungen finden Sie im Übungsteil.

Flachrücken

Die physiologischen Krümmungen der Wirbelsäule sind beim Flachrücken nur sehr gering ausgeprägt oder fehlen völlig. Am stärksten ist die Lendenlordose davon betroffen, die sogar in eine angedeutete Kyphose übergehen kann. Die Ursache dieser Fehlhaltung ist umstritten. Diskutiert wird ein Zusammenhang mit einer frühkindlichen Sitzkyphose und einer extremen Schwäche der Haltemuskeln. Die Beweglichkeit der Wirbelsäule ist eingeschränkt. Eine Pufferung der vertikalen Kraftstöße ist beim Flach rücken nicht oder nur eingeschränkt möglich. Die Stöße werden überwiegend über die elastischen Bandscheiben abgefangen, was zu frühzeitigen Verschleißerscheinungen und Schmerzen führt.

Therapeutische Maßnahmen Die gesamte Muskulatur des Körperstammes muss gedehnt und gekräftigt werden. Dazu gehören:

•Rückenstrecker (M. erector spinae)

•Bauchmuskeln (M. rectus abdominis, M. transversus abdominis)

•Hüftbeuger (M. iliopsoas)

•vorderer und hinterer Oberschenkelmuskel (M. quadrizeps femoris, ischiocrurale Muskulatur)

•Brustmuskulatur (M. pectoralis)

•obere Schultermuskeln (M. trapezius, M. rhomboideus)

Rundrücken

Beim Rundrücken handelt es sich um eine keilartige Verformung der Brustwirbelsäule, teilweise sogar der Lendenwirbelsäule (Kyphosierung). Dabei darf der Rundrücken nicht mit der vorübergehenden, schlechten Haltung nach einer Erschöpfung der Stammmuskulatur verwechselt werden. Durch die Deformierung ist eine gleichmäßige Lastenübertragung der Wirbelkörper und Bandscheiben nicht mehr gegeben. Brust- und Lendenwirbelsäule verändern ihre physiologische Schwingungsform, was eine Überdehnung und Überlastung der Rückenmuskulatur zur Folge hat. Das Endstadium ist eine vorzeitige Abnutzung der Gelenkflächen sowie eine Steifheit und Bewegungseinschränkung vor allem im Bereich der Brustwirbelsäule.

Therapeutische Maßnahmen Die Maßnahmen zur Behandlung des Rundrückens sollten auf eine Verhinderung der drohenden Wirbeldeformierung abzielen. Sind bereits Keilwirbel entstanden, können entsprechende Behandlungsmaßnahmen lediglich eine Verschlechterung vermeiden.

Читать дальше

Die physiologische Form der Wirbelsäule

Die physiologische Form der Wirbelsäule