Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß beim Training!

Andrea Röwekamp, im Sommer 2014

Kapitel 1

Die Anatomie des Rückens

Die Wirbelsäule

Die Wirbelsäule, ein zentrales Organ des Rückens, ist ein elastischer S-förmiger Stab, der die Masse des Stammes und die oberen Gliedmaßen trägt. Sie ermöglicht Beugung, Streckung, Neigung und Rotation und stabilisiert die aufrechte Haltung.

Als zentrale Stütz- und Bewegungsachse des Rumpfeshat die Wirbelsäule drei wichtige Aufgaben:

Tragen: Die Körperlast wird von der Wirbelkörperreihe gehalten und größtenteils über das Becken beziehungsweise Hüftgelenk an die Beine weitergegeben. Ein Teil der Last bleibt jedoch. Die Bauchmuskulatur, die an den unteren Rippenknorpeln beginnt und am Schambein endet, kann die Wirbelsäule entlasten, wenn sie ausreichend trainiert ist.

Bewegen:Bewegungen werden erst durch die Bandscheiben ermöglicht. Bandscheiben sind gallertartige Pufferkissen, die jeweils zwischen zwei Wirbeln liegen. Die Dicke der Bandscheibe bestimmt das Maß der Beweglichkeit in einem Wirbelsäulenabschnitt. Kleine Wirbelgelenke schienen die Bewegungen. Sie begrenzen oder begünstigen bestimmte Richtungen. Ein weiterer Faktor für die Beweglichkeit ist die Rumpfmuskulatur. Je verspannter man ist, desto unbeweglicher wird man. Bei schlecht ausgebildeter Muskulatur ist man überbeweglich (hypermobil), welches sich auf Dauer negativ auf die Wirbelgelenke auswirkt.

Der beweglichste Abschnitt des Rückens ist die Halswirbelsäule, dann folgt die Lendenwirbelsäule. Die Brustwirbelsäule ist durch die Rippenansätze nur minimal beweglich. Gänzlich unbeweglich sind Kreuz- und Steißbein.

Schutz des Rückenmarkes:Die einzelnen Wirbel sind so geformt, dass zwischen dem Wirbelkörper und den knöchernen Spangen der Wirbelbögen ein Loch freibleibt. Diese Löcher (Foramen vertebrae) bilden in der Wirbelsäule einen durchgängigen Kanal. In diesem sogenannten Spinalkanal verläuft das Rückenmark und seine Wurzeln. Bei Defekten des Spinalkanals, wie zum Beispiel bei Wirbelbrüchen, kann es im schlimmsten Fall zu einer Querschnittslähmung kommen.

Der Aufbau der Wirbelsäule

Der Aufbau der Wirbelsäule

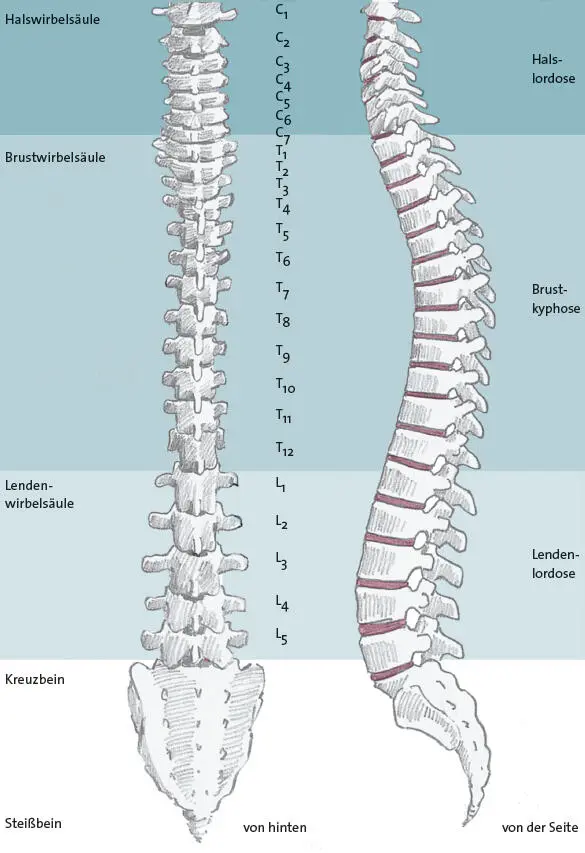

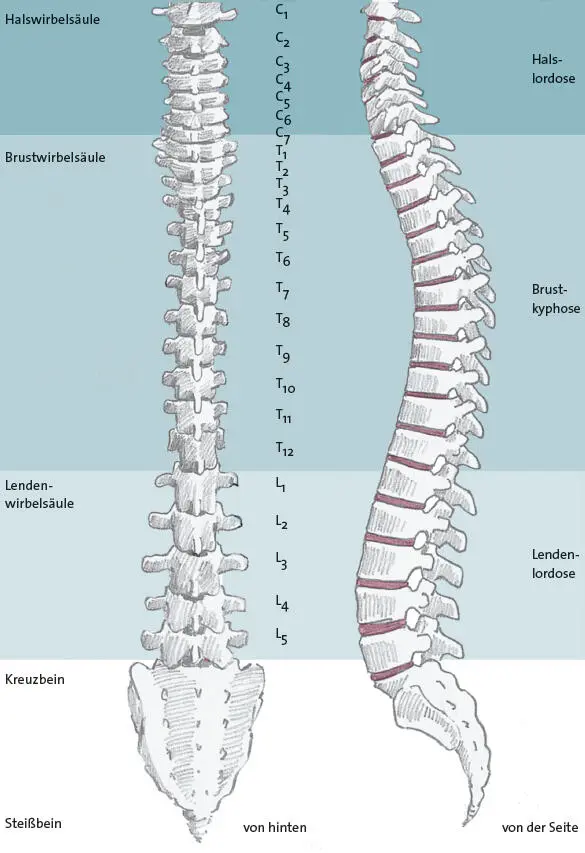

Die Wirbelsäule kann mit einem federnden Stab verglichen werden. Sie besteht aus einzelnen Wirbeln, die durch Bandscheiben, Muskeln und Bänder miteinander verbunden sind. Im Normalfall besitzt der Mensch insgesamt vierundzwanzig freie (präsakrale) und neun zu Kreuz- und Steißbein verschmolzene Wirbel.

Die sieben Halswirbelsind am kleinsten, die folgenden größeren zwölf Brustwirbelsind über facettierte Gelenkflächen beweglich mit zwölf Rippenpaaren verbunden. Die restlichen fünf Lendenwirbelhaben das meiste Gewicht zu tragen und sind demnach am dicksten ausgebildet. Im fünfundzwanzigsten Lebensjahr ist die Verschmelzung der fünf Kreuzwirbel abgeschlossen. Das gebildete Kreuzbeinliegt keilförmig zwischen den beiden Hüftbeinen und stellt die hintere Beckenwand dar. An das Kreuzbein ist das aus der Verschmelzung von drei bis sechs Wirbelresten entstandene Steißbeinangehängt. Das Steißbein ist funktionslos und wahrscheinlich der aus der Evolution zurückgebliebene Teil eines Schwanzes.

Die Wirbelsäule aus der frontalen (links) und Seitenansicht (rechts), mit der segmentalen Einteilung und der physiologischen Krümmungsform.

Der Aufbau eines Wirbels von oben

Die sieben Halswirbel sind erkennbar an der Benennung C 1 bis C 7, ab geleitet aus der lateinischen Übersetzung: Halswirbel heißt übersetzt Vertebrae cervicales. Die Brustwirbel (Vertebrae thoracicae) sind numeriert von Th 1 bis Th 12. Die Lendenwirbel (Vertebrae lumbales) bezeichnet man als L 1 bis L 5. Das Kreuzbein (Os sacrum, S 1 bis S 5) und das Steißbein (Os coccygis, Co 1 bis Co 4) sind durch ihre feste Verbindung oftmals nicht so leicht voneinander abzugrenzen.

Der Aufbau eines Wirbels

Der Aufbau eines Wirbels

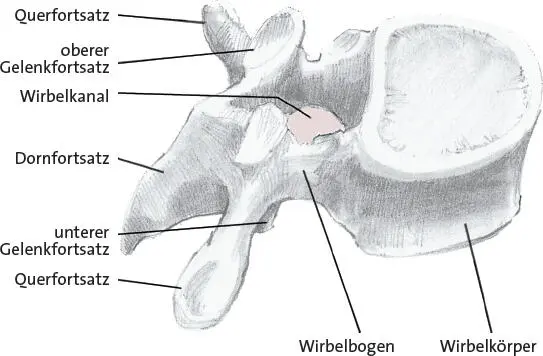

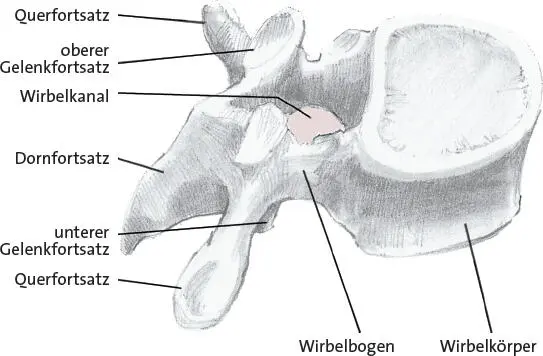

Die einzelnen Wirbel besitzen mit Ausnahme der ersten beiden Halswirbel (Atlas und Axis) eine einheitliche Grundform. Je nach Aufgabenbereich und Belastung werden die Einzelbausteine modifiziert ausgebildet. Die Hauptmasse wird durch den Wirbelkörper(Corpus vertebrae) gebildet. Als Tragstück des Wirbels und mit nach unten hin zunehmender Belastung sind die Körper der Lendenwirbel am größten, die der Halswirbelsäule am kleinsten. An den Wirbelkörper schließt sich der spangenförmige Wirbelbogen(Arcus vertebrae) an. Jeder Wirbelbogen besitzt am Übergang zum Wirbelkörper eine kleine Einkerbung. Liegen zwei Wirbel aufeinander, bilden sie das Zwischenwirbelloch(Foramen intervertebrale), durch welches die Spinalnerven aus dem Spinalkanal austreten können.

Angelagert am Wirbelbogen sind insgesamt sieben Fortsätze. Der nach hinten austretende Dornfortsatz(Processus spinosus) ist am deutlichsten zu spüren. Zwei weitere, seitlich austretende Querfortsätze(Processus transversi) und der Dornfortsatz dienen als Ansatz und Hebel der Rumpfmuskulatur und Bänder. Je nach Größe des ansetzenden Muskels variieren die Fortsätze in ihrer Länge und Ausrichtung. Die verbleibenden vier Fortsätze bilden eine Scheinverbindung zwischen den einzelnen Wirbeln. Die Gelenkfortsätze(Processus articularis) sind jeweils paarig nach oben und unten gerichtet. Mit ihren überknorpelten Gelenkflächen bilden sie mit dem darüber- oder darunterliegenden Wirbel die kleinen Wirbelgelenke. Durch die Stellung der Gelenkflächen werden bestimmte Bewegungen eingeschränkt oder vorgegeben.

Es gibt einige Abweichungen von diesem Grundbaumuster. Eine Sonderstellung nehmen die ersten beiden Halswirbel, Atlas und Axis, ein. Der Atlas(erster Wirbel) hat die Form eines Ringes, er hat also keinen Wirbelkörper. Als Träger des Kopfes besitzt er zwei Gelenkfortsätze, die die Verbindung mit den Gelenkfortsätzen des Hinterhauptes bilden. Die Verbindung zum zweiten Halswirbel ( Axis) erfolgt durch einen Zahn (Dens). Der Densentspringt dem zweiten Wirbel und durchdringt den Atlas. Durch diese Verzahnung ist es möglich, den Kopf in alle Richtungen zu kippen oder sogar zu drehen.

Ständige Überkopfarbeit oder die Teilnahme am Straßenverkehr nehmen die kleinen Halswirbel über Gebühr in Anspruch. Der relativ schwere Schädel muss in allen Körperpositionen getragen werden, aber die positiven und negativen Beschleunigungen, die während der Fahrt im Auto auftreten, belasten die Halswirbelsäule besonders. Daher rührt auch die bekannte Verletzung bei Auffahrunfällen, das Schleudertrauma.

Im weiteren Verlauf der Halswirbel sind die Dornfortsätze sehr individuell gestaltet. Der Atlas besitzt keinen Dorn, die folgenden sind sehr kurz, meistens am Ende verdickt oder sogar gespalten. Sehr gut auch für den Laien zu ertasten ist der Dorn C 7. Streichen Sie am Hinterkopf entlang der Wirbelsäule. Der erste stark vorstehende Knochen ist der Dornfortsatz des siebten Halswirbels. Er ist ein wichtiger Ansatzpunkt beim Abzählen der Brustwirbel. Ebenfalls deutlich zu spüren sind die stark ausgebildeten Querfortsätze des Atlaswirbels. Streichen Sie mit einem Finger hinter dem Ohr entlang Richtung Schulter. Auf Höhe des Unterkiefers sind die Querfortsätze als etwas schmerzhafte Höcker zu ertasten.

Читать дальше

Der Aufbau der Wirbelsäule

Der Aufbau der Wirbelsäule