1 ...7 8 9 11 12 13 ...43 Stüssi-Lauterburg wiederholte seine These, dass es konkrete sowjetische Angriffspläne gegen die Schweiz gegeben haben müsse, 2007 im Vorwort zu Peter Veleffs Buch «Angriffsziel Schweiz?» 40

Einbezug der Schweiz in die sowjetischen Planungen ab Anfang der 1960er-Jahre?

Dass von Seiten der Sowjetunion geplant wurde, die Schweiz anzugreifen, vermutete auch Daniel A. Neval. 41Seiner Meinung nach war dies aber erst ab Anfang der 1960er-Jahre der Fall, nachdem die sowjetische Führung zur Auffassung gelangt war, die Schweiz würde sich im Kriegsfall wohl nicht neutral verhalten. So schrieb Neval 2004 in einem Aufsatz im Katalog zur Ausstellung «Imaginer la guerre – Der Schweizerische Generalstab 1804–2004»: «Erst die Entschlossenheit, mit welcher sich die Schweizer Führung für die Anschaffung von Atomwaffen aussprach, liess die sowjetische Führung grundsätzlich an der Glaubwürdigkeit der Schweizer Neutralität zweifeln und führte mit grosser Wahrscheinlichkeit dazu, dass die Besetzung von Teilen der Schweiz in die militärische Planung aufgenommen wurde.» 42Um welche Teile der Schweiz es sich dabei konkret handelte, führte Neval in seiner Dissertation aus: «[Auf Seiten des Warschauer Vertrags, d. Vf.] wird nun zusehends davon ausgegangen, dass die Schweiz sich, noch bevor sie vom Warschauer Pakt angegriffen würde, mit der Nato verbünden würde. Die WP-Staaten wären deshalb gezwungen, durch die Besetzung der Nordwestschweiz um Basel einen Flankenangriff von Nato-Truppen via Mittelland zu verhindern. Zumindest in der ersten Phase sollten gemäss den Plänen keine weiteren Gebiete der Schweiz besetzt werden, selbst das Mittelland bliebe ausgespart, um den möglichst raschen Vorstoss Richtung Frankreich nicht zu verzögern.» 43Neval berief sich bei diesen Aussagen auf Erkenntnisse des slowakischen Militärhistorikers Miloslav Púčik, 44welcher offenbar vertieften Einblick in tschechoslowakische Militärdokumente gehabt hatte. Púčik habe, so Neval, ihn darauf aufmerksam gemacht, dass die sowjetische Kriegsplanung zu Beginn der 1960er-Jahre «eine Verstärkung der Truppenstärken entlang einer neuen strategischen Linie Prag– Nürnberg–Basel–Dijon neben den herkömmlichen Linien Moskau–Berlin–Paris und Cluj–Wien–München» zeige. 45Es könne «nicht ausgeschlossen werden, dass diese Massnahmen in einem Zusammenhang mit der Stärkung der Rheinlinie» stünden, «die auf Grund der zweifelhaft gewordenen Schweizer Neutralität notwendig» geworden sei. 46

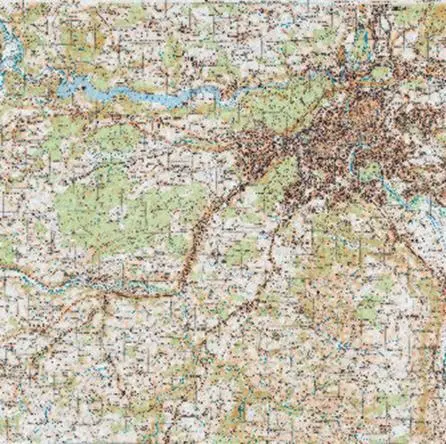

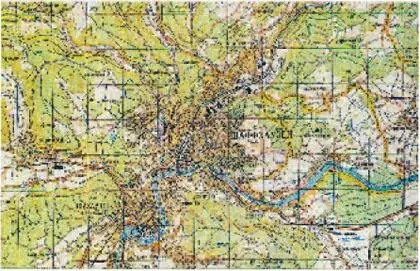

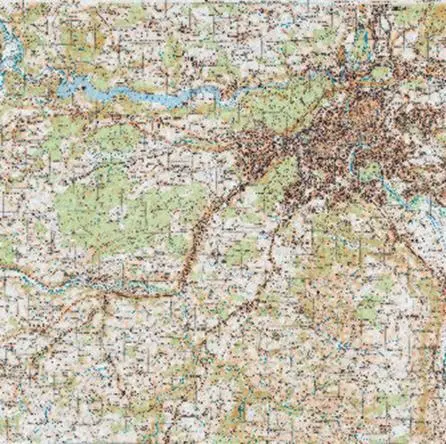

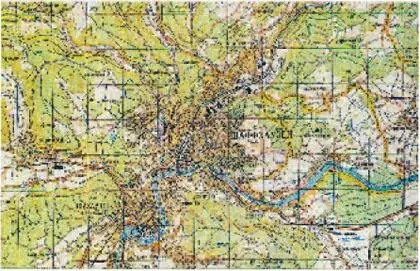

Abb. 5–8:Topographische Karten 1:50 000 des sowjetischen Generalstabs. 1957–1959/1976–1978/1980–1988. (Zentralbibliothek Zürich)

Abb. 5:Bern 1:50 000, Blatt L-32-39-B, 3 Hb 98 1 L 32 39 B, 1977.

Abb. 6:Zürich 1:50 000, Blatt L-32-18-V, 3 Hb 98 1 L 32 18 V, 1977.

Abb. 7:Schaffhausen 1:15 000, Blatt L-32-6-V, 1988. Die Karten 1:50 000 waren die Führungskarten des Generalstabs und der Truppe. Das Kartenwerk ist für Westeuropa flächendeckend. Es gilt zu beachten, dass diese Karten nach unserer Forschungsperiode gedruckt wurden.

Abb. 8:Stadtplan Winterthur 1:10 000, 5 Kx 08 3. Das Kartenwerk 1:10 000 zeigt ein grundrissgetreues Abbild von Siedlungen, Verkehrswegen, Gewässern und des Geländes. Die Karten wurden nur von wichtigen Orten erstellt. Militärisch relevante Objekte sind besonders bezeichnet: Verwaltungsgebäude (violett), kriegswichtige Objekte (grün oder violett). In dieser Karte sind besonders bezeichnet: 1 = Sportflugplatz, 2–10 = Banken, 11–26 = Fabriken (z. B. 25/26 Gebr. Sulzer), 27–29 = Kasernen, 33–40 Postämter, 43 Rathaus, 47–54 Bahnhöfe, 56 Telefonzentrale; Traglastangaben für Brücken und Strassen. An der Expo 2002 wurde eine vergleichbare Karte der Stadt Bern gezeigt. Daraus wurde geschlossen, dass die Sowjetunion gegen die Schweiz gerichtete militärische Pläne ausgearbeitet haben muss.

Kein «Angriffsziel Schweiz»?

Der Schlussfolgerung Stüssi-Lauterburgs sowie auch der These Nevals widerspricht in seinen beiden Büchern «Spionageziel Schweiz?» und «Angriffsziel Schweiz?» 47der oben bereits erwähnte Peter Veleff. Ausschliesslich auf die DDR fokussiert, gestützt auf eine intensive Quellenrecherche und ergänzt durch aussagekräftige Zeitzeugenberichte zieht Veleff erstens das Fazit, dass die operative Tätigkeit der Aufklärungsapparate der DDR in der Schweiz keine relevanten Rückschlüsse auf eine militärische Bedrohung durch den östlichen Machtblock zulasse. Die Schweiz sei für die östlichen Geheimdienste wohl lediglich «als Durchgangsland für Treffs, für Materialübergaben und im Fall erhöhter politischer Spannungen oder Krieg zwischen den beiden Machtblöcken in Europa als Beobachtungsplattform, als Fluchtland und als nachrichtendienstliche Basis für operative Tätigkeiten gegen den Hauptgegner Nato» von Interesse gewesen. 48

Die Analyse der östlichen Operationsplanungen führt Veleff zweitens zur Ansicht, dass im uns interessierenden Zeitabschnitt alle strategischen Achsen des Warschauer Vertrags gegen Westeuropa die Schweiz nördlich umgangen hätten. 49Der Rhein wäre unterhalb Basels ausschliesslich auf Nato-Territorium überschritten worden. Wörtlich schreibt Veleff: «Frankreich wäre in der süddeutschen strategischen Richtung und der Bayrischen Operationsrichtung von den Kräften der dafür eingesetzten Front (zusammengesetzt aus der CVA [der Tschechoslowakischen Volksarmee, d. Vf.] und den sowjetischen Verbänden der Zentralen Gruppe der Truppen [ZGT]) um Basel herum durch die Burgunder Pforte angegriffen worden.» Dementsprechend hält Veleff zusammenfassend unmissverständlich fest: «Die Titelfrage dieses Buches:‹Angriffsziel Schweiz?› ist negativ zu beantworten: Nein, es gab (auch) auf der Ostseite keine Operationspläne gegen die Schweiz.» Zu einem anderen Schluss kommt er in Bezug auf Österreich. Gegen unseren östlichen Nachbarn hätten sowohl von Seiten des Warschauer Vertrags als auch von Seiten der Nato Interventionspläne bestanden, «für den Fall, dass zufolge der als schwach eingeschätzten Verteidigung der Gegner bereits dort eingedrungen sein sollte».

Abschliessend kommt Veleff noch auf einen dritten Aspekt zu sprechen: auf die Frage, ob das «Feindbild» und die Verteidigungsvorkehrungen der politischen und militärischen Führung der Schweiz der effektiven Bedrohungssituation angemessen gewesen seien. Veleff zeigt sich diesbezüglich überzeugt, dass die schweizerischen Entscheidungsträger «mit dem Aufbau einer starken Armee, einer guten militärischen Rüstung, einer guten Ausbildung, eines leistungsfähigen Zivilschutzes und mit der Durchführung von grossen Landesverteidigungs- und Armeestabsübungen für alle Elemente der Gesamtverteidigung richtig entschieden und damit dem Land gut gedient haben».

Zu beachten ist, dass Veleff seine Schlüsse hauptsächlich auf DDR-Quellen und Zeitzeugenaussagen der 1970er- und 1980er-Jahre abstützt. Da alle befragten hohen NVA-Offiziere an sowjetischen Generalstabsschulen studiert haben, darf jedoch angenommen werden, dass sie auch die wichtigsten operativen Überlegungen des Bündnisses gekannt haben. Es wird also zu untersuchen sein, ob ihre Aussagen auch für die ersten Jahre des Kalten Kriegs Gültigkeit haben.

Читать дальше