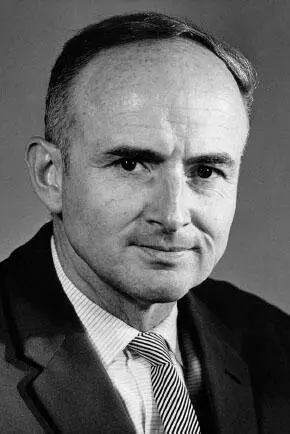

Dr. André Amstein, der Chef der Bundespolizei, 2konnte mit Aufsehen erregenden Neuigkeiten aufwarten. Ihm hatte dieser Tage William (Bill) Hood wieder einmal einen Besuch abgestattet. Diesmal war Mister Hood angereist, um dem Schweizer Abwehrchef zu eröffnen, verschiedene in unserem Land lebende Personen, darunter ein hoher Offizier der Armee, leiteten den Sowjets seit langem Informationen weiter. Am 29. Oktober und 1. November 1974 traf sich dann Hood in dem im 7. Stock gelegenen Besprechungszimmer an der Taubenhalde mit Kommissär Hans Hofer, dem er den Sachverhalt genauer schilderte und je eine schriftliche Notiz zu den Fällen «Ron», «Belo», «Hals Farner», «Alkoser» sowie «Mur and Mary» überliess – alles Decknamen von Personen, auf denen angeblich ein Verdacht lag. Das Protokoll jener Besprechung vermerkt unter dem Stichwort «Gegenstand»: «Fall ‹Della Casa› TOP SECRET! GRU-Agenten 3in CH der Mitte der 60er-Jahre.» 4

Dr. André Amstein, in Personalunion Chef der Bundespolizei und der Abwehr. Bei Amstein traf Ende Oktober 1974 der erste Hinweis der CIA auf «Mur and Mary» ein. Später behauptete Amstein vor der parlamentarischen Arbeitsgruppe Jeanmaire, der erste «Tipp» sei Mitte Mai 1975 erfolgt.

Bill Hood war ein alter Fuchs im nachrichtendienstlichen Geschäft. Führung von Agenten und Doppelagenten, Organisation konspirativer Treffs, Bedienung toter Briefkästen, die Technik des Beschattens, Abhörens, Anwerbens und Umdrehens – in allen diesen Disziplinen hatte er reiche Erfahrung. 5Als junger Mann war Hood 1942 in die amerikanische Armee eingetreten, die ihn dem OSS (Office of Strategic Services), der Vorläuferin der CIA, zuteilte. Während des Kriegs diente er im OSS-Hauptquartier in London, 1945 wurde er nach Bern zu Allen Dulles versetzt, dem grossen, legendenumwobenen Mann des US-Geheimdienstes, der in einem herrschaftlichen Haus an der Herrengasse 23 residierte. In der Nachkriegszeit entfaltete CIA-Mann Hood seine Aktivitäten im osteuropäischen Raum und in Lateinamerika, bis er in seine Heimat zurückkehrte und dort in der Zentrale in den Rang eines Executive officer of the Counterintelligence Staff aufstieg.

Als sich Hood in jenem Oktober 1974 nach Bern begab, betrat er also vertrautes Gelände, und das nicht nur seiner persönlichen Biografie wegen. Die Abwehr des neutralen Kleinstaats Schweiz lebte in ausserordentlich enger Symbiose mit so genannt befreundeten 6Diensten der westlichen Hemisphäre. Man bildete eine Community, man kannte sich, man warnte sich, man tauschte aus – das übliche do ut des , das die Basis nachrichtendienstlicher Arbeit bildet, seit es diese Arbeit gibt. 7

Die enge Verdrahtung unseres Landes lässt sich leicht rekonstruieren anhand jener Meldungen und Berichte, die von den befreundeten Diensten täglich in Bern einliefen und die Eingang fanden in die Fichen, die die Bundespolizei über Diplomaten und andere Akteure führte.

Jeder Verbindung zu einem befreundeten Dienst ordnete die Schweizer Abwehr eine römische Ziffer zu. 8Auffallend häufig tritt die Ziffer XX in Erscheinung. Sie steht für die Verbindung zur CIA. Die Company, wie sie im Jargon heisst, war so etwas wie die Nährmutter des bescheidenen Schweizer Dienstes. Ohne sie wäre die Bupo im ideologischen Gestrüpp jener Jahre blind gewesen. Wenn immer östliche Diplomaten in oder durch die Schweiz reisten, lieferten XX und die andern befreundeten Dienste Personaldaten. So stossen wir etwa in der Fiche des Obersten Wassili K. Denissenko, der Jeanmaires Leben nachhaltig verändern sollte, unter dem 16. Dezember 1960 auf folgenden Eintrag: «v. Komm. IV/XX 496–60: D. fig. auf Liste Mitglieder der GRU-Residentur in Bern. Ist vermutl. Resident.»

Auffallend ist auch, dass bei Jahresbeginn die Zahlen hinter den römischen Ziffern niedrig, am Jahresende bedeutend höher waren. Offensichtlich versahen die ordentlichen Schweizer Beamten jede eingehende Information mit einer Nummer. Wenn also, wie in Denissenkos Ficheneintrag von Ende 1960, «XX 496» vermerkt ist, so darf daraus geschlossen werden, dass allein die CIA die Bupo jährlich mit mindestens 500 Hinweisen aller Art belieferte. Manchmal ist auch einfach «Routinebesuch» vermerkt. Solche Besuche stattete der CIA-Verbindungsmann ab, der der Berner US-Botschaft fest zugeteilt war. 1974/75 hatte ein Mann namens Paul van Marx diese Funktion inne.

Aber der Nachrichtenfluss bezog sich nicht nur auf echte oder vermeintliche Spione. In diesem Fluss, man muss eigentlich eher von Strom reden, schwammen auch zahlreiche andere Verdachtspersonen mit, Kommunisten, Aufwiegler, Flüchtlinge, vorwiegend Menschen, die die Berner Behörden dem Lager des ideologischen Gegners zuordneten. Dazu nur ein Beispiel: Als nach dem Putsch von General Pinochet im September 1973 auch in der Schweiz zahlreiche chilenische Flüchtlinge um Asyl nachsuchten, kam es zu harten und gehässigen Disputen. Hilfs- und kirchliche Organisationen traten für eine grosszügige Aufnahme ein, während die Behörden die Tür aus Angst, mit den Allende-Anhängern kämen Kommunisten ins Land, nur einen Spalt breit öffnen wollten. Auch damals lehnte sich die Abwehr vertrauensvoll an ihre Nährmutter an. Über eine Tagung des 9er-Klubs rapportierte Bupo-Chef Amstein seinem Departementsvorsteher, Bundesrat Kurt Furgler:

Was die Chilenen anbetrifft, haben die holländischen und die französischen Dienste festgestellt, dass es unter den Flüchtlingen Terroristen hat. Unsere Methode, vor der Asylgewährung die amerikanischen Dienste (CIA) über den Betreffenden anzufragen, hat sich bewährt. 9

«A very sensitive source»

Für ansässige Berner wie für den ganzen Tross von Politikern, Journalisten und Lobbyisten, die sich im Dunstkreis des Bundeshauses bewegen, steht das «Della Casa» für Geselligkeit und bodenständige Kost. Man trifft sich im Restaurant dieses Namens, geniesst das Fondue, die Rösti, die Schlachtplatte, man pokuliert und spekuliert, entwirft hochfliegende Strategien und geniesst die Behaglichkeit der dämmrigen, verrauchten Wirtsstube.

Della Casa! Die Bupo benützte den Wohlklang dieses Genitivs zur Verschleierung eines weniger behaglichen Sachverhalts. Mit «Della Casa» taufte sie jene «Info-Pakete», die ihr Bill Hood und Paul van Marx über die angeblich vom GRU umgarnten Personen zustellten. Das Material kam in den Genuss dieses Namens, weil es auch seinen Überbringer, CIA-Mann Bill Hood, jedes Mal, wenn er seine Berner Kollegen besuchte, mit Macht in die gemütliche Wirtsstube an der Schauplatzgasse zog. Der Amerikaner, erinnert sich Kommissär Hofer, wäre dort lieber zweistatt nur einmal pro Tag eingekehrt. 10

Diskretion gehört zu den Grundprinzipien des nachrichtendienstlichen Geschäfts. Als Hood in jenem Spätherbst seinen Schweizer Kollegen das erste «Della Casa»-Paket überbrachte, pochte er besonders nachhaltig auf dieses Prinzip. Jedenfalls drückte er seinen Wunsch nach Verschwiegenheit nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich aus, indem er ausser der Personenliste den mit «Top Secret» überschriebenen Vermerk deponierte:

A very sensitive source, who has provided reliable and documentary informations, but who currently ist not in a position to respond to questions about previously reported informations. It is absolutely essential that knowledge of the fact such a source exists and his information be handled with extreme discretion. 11

Auch Bundesanwalt Rudolf Gerber bläute seinen Beamten später wiederholt ein, um keinen Preis auch nur die geringsten Anspielungen auf den «Tipp» und dessen Herkunft nach aussen sickern zu lassen – nicht zuletzt deshalb, weil entsprechende Informationen jene Personen, die an der Quelle stehen, an Leib und Leben gefährden könnten. In einer der regelmässigen Sachbearbeitersitzungen gab er die Devise durch, man müsse die eigenen Bemühungen in den Vordergrund rücken. 12Zur Verschleierung der Quellen trugen auch die Spekulationen der Medien bei. Nach Bekanntgabe des Falles kam nämlich das Gerücht auf, den «Tipp» hätten die Deutschen gegeben. Dieses Gerücht machte so fleissig die Runde, dass seine Botschaft beinahe als Tatsache verstanden wurde – und später sogar im Deutschen Bundestag kurz zu reden gab. 13

Читать дальше