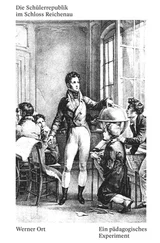

Im Dezember 1780 wurde erstmals nach vielen Jahren wieder eine öffentliche Prüfung abgehalten und von da an jedes Vierteljahr. 110Hier wurde «dem Schüler Gelegenheit gegeben zu zeigen, ob und wieviel er von dem, was er lernen konte, wirklich gefaßt und behalten, oder nicht». 111Heinrichs Mogelei kam an den Tag. Seine Blamage erinnert an jene von Tom Sawyer in Mark Twains Roman, der, statt Bibelstellen auswendig zu lernen, von seinen Mitschülern Gutscheine eintauscht und an der Preisübergabe vor der ganzen Kirchgemeinde bei der einfachsten Frage versagt.

Zwar erfolgte der Schulausschluss Heinrichs nicht «wegen natürlicher Stupidität» 112oder, wie an anderer Stelle zu lesen ist, weil er «unfähig zur Erlernung höherer Wissenschaft erklärt» wurde, 113in Zschokkes Erinnerung aber wird die Verbindung zwischen schwacher Schulleistung und seiner Relegation in dieser Weise bestanden haben. Wie wäre er sonst dazu gekommen, die Schande einzugestehen, wegen Dummheit von der Schule gewiesen worden zu sein?

Carl Günther äusserte als erster Zweifel an diesem Konnex, weil die Schulordnung keine Wegweisung wegen Unfähigkeit kannte, und er beruft sich auf Behrendsens Notizen, wonach eine eigenmächtige Reise nach Böhmen die wahre Ursache dafür gewesen sei. 114Wenn ein Schüler in einem Fach nicht genügte, blieb er einfach sitzen; hinausgeworfen wurde er nicht. Uwe Förster führt Schüler an, die bis zu siebzehn Semester im Pädagogium verbrachten. 115Wenn einem Schüler die Zeit zu lang wurde, ging er noch vor der Prima ab, ohne dass dies seinen Universitätseintritt behinderte. Erst 1789 wurde dafür in Preussen zwingend eine Reifeprüfung verlangt.

Heinrich, der eingestandenermassen während des Unterrichts mehr träumte als lernte, wurde von drei Fächern besonders gefesselt: von Geografie und Geschichte, die gemeinsam unterrichtet wurden, und von Französisch. Bei letzterem reizten ihn nicht die Sprache, sondern die Erzählungen von 1001 Nacht. In Geografie und Geschichte konnte er seiner Einbildungskraft freien Lauf lassen. Auf Landkarten reisten die Schüler der Quinta rund um die Welt und quer durch Europa und Deutschland; «zur Ermunterung der Aufmerksamkeit und zur Belohnung des Fleißes» wurden ihnen von Zeit zu Zeit «einzelne sehr merkwürdige und zugleich sehr interessante, vorzüglich Moralbefördernde Begebenheiten aus der Geschichte, oder auch besondere geographische Merkwürdigkeiten, Volkssitten und dergleichen» erzählt. 116Was konnte es für Heinrich und seine Mitschüler Schöneres geben, als sich solche Geschichten erzählen zu lassen? Wenn nur Latein nicht gewesen wäre!

Der Lateinlehrer war zugleich Hauptlehrer der Klasse und für die Einschätzung der Schüler zuständig, da er dank den meisten Stundenzahlen am ehesten mit ihnen vertraut war. Sein Urteil bestimmte, ob ein Schüler am Ende des Semesters vorrückte oder sitzen blieb. Jede Stufe wurde in zwei Ordnungen unterteilt, so dass ein Schüler zuerst von der Unter- in die Oberquinta aufrücken musste, bevor er in die Unterquarta kam. Zwar konnte ein Schüler in jedem Fach aufsteigen, wenn er die Leistungen erbrachte, aber nur Latein bestimmte den Rang. Als Rötger Probst wurde, wollte er dies abschaffen und eine Versetzung nach der Gesamtleistung einführen. Er habe aber einsehen müssen, «daß die Sache zuviel Schwürigkeiten, und zu wenig Nutzen» bringe, und alles beim Alten gelassen. 117

Seit 1780 wurden in der Quinta und Quarta monatliche Zensuren vergeben und in Tabellen eingetragen. 118Ebenfalls 1780 wurden vierteljährliche «Konduitenlisten» eingeführt, in denen der Hauptlehrer Betragen und Fleiss jedes Schülers und seine Entwicklung gegenüber dem Vorquartal festhielt. Diese Beurteilungen wurden in der Schulkonferenz besprochen und hernach den Schülern unter vier Augen mitgeteilt. 119Rötger wollte dadurch den Charakter eines Schülers kennen lernen und mit ihm mit «Vater- und Freundes-Ernst» reden. 120«Einflössung guter, den Fleiß und das Verhalten des Schülers lenkender, und sein Herz für Tugend und Religion erwärmender Grundsätze ist und bleibt bei aller Erziehung durchaus Hauptsache.» 121

Schüler, die sich auszeichneten, wurden an einem schwarzen Brett belobigt. Auch andere Anreize sollten den Ehrgeiz anspornen oder von Fehlverhalten abschrecken. Dazu stellte Rötger in 118 Schulgesetzen Richtlinien zusammen, die, genauso wie die abgestuften Strafen und Belohnungen, den Lehrern, Schülern und Eltern bekannt gegeben wurden, so dass alle wussten, wie man sich zu verhalten hatte und welche Konsequenzen zu erwarten waren, falls man gegen die Regeln verstiess. 122

Ob Rötgers Regeln umgesetzt wurden, wäre näher zu untersuchen. Er formulierte pädagogische Ziele, ohne sich der Illusion hinzugeben, dass man sie auch erreichte, denn «Ideale sind für diese Welt nicht». 123Der Erfolg seiner Pädagogik, die auf Charakterbildung abzielte, sei aber deutlich sichtbar, denn der Schulfleiss gehöre seither zum herrschenden Schulton, und man müsse einzelne Schüler sogar bremsen, damit sie nicht übertrieben. 124Was Körperstrafen betrifft, so hat Uwe Förster gezeigt, dass sie auch unter Rötger noch ausgeübt wurden. 125

Während die Zensurtabellen vor 1817 fehlen, sind die Konduitenlisten noch da. Die Quarta wurde seit Februar 1780 von Johann Friedrich Wilhelm Koch (1759–1831) geführt, der zuvor an der Domschule, einem anderen Magdeburger Gymnasium, unterrichtet hatte. Er war ein enorm vielseitiger Lehrer, gab Latein, Griechisch, Hebräisch, Mathematik, Physik, Religion und Singübungen und betreute die Schulbibliothek. Für Rötger, der seine fachlichen und pädagogischen Qualitäten schätzte, wurde er bald unentbehrlich; Koch wurde 1785 in den Klosterkonvent aufgenommen, zum Rektor des Pädagogiums ernannt und 1792 dritter Prediger an der St. Johannis-Kirche. 126

Kochs Urteil in der Konduitenlisten vom Sommer 1780 über Heinrich war vernichtend: «Schokke kann ich kein erträglich Prognostikon stellen, denn hier konkurriren schlechter Kopf und Faulheit. Seine Sitten sind Sitten eines Bauers.» 127Heinrich musste erkennen, dass es mit der Schonung und Nachsicht vorbei war, die er bei Lehrer Laue genossen hatte. Koch war nicht geneigt, ungenügende Leistung oder Unaufmerksamkeit im Unterricht zu übersehen. Auch über einen zweiten Schüler urteilte er hart: «Walstorffs ganzes Seyn ist ein Komplexus von unerträglicher Dummheit und stinkender Faulheit, strafbarer Bosheit und Tükke.» Andere Schüler erhielten erfreulichere Qualifikationen, etwa: «Lemme und Lehmann verdienen wegen ihres Fleißes und Betragens Aufmunterung, nur ist dieser noch zu sehr Kind.» 128

Lemme war niemand anderes als Heinrichs Neffe Gottlieb, Sohn seiner Schwester Dorothea. Er war nicht für eine wissenschaftliche Laufbahn bestimmt, sondern wurde Tuchmacher wie sein Vater, stellte sich aber besser auf die Schule ein als Heinrich. Während Koch über Heinrich Schocke im Herbst 1780 feststellte, es habe sich nichts zum Positiven verändert, schrieb er in der Beurteilungen zu Gottlieb Lemme: «Lemmen hat mir durch seinen Fleiß und Geseztheit viel Freude gemacht.» 129Auf Kochs Vorschlag hin wurde Gottlieb Lemme in die Tertia versetzt, nach Weihnachten folgten ihm Lehmann und Friedrich Schultze nach, während Heinrich und die vier anderen sitzen blieben und sich die Klasse um zwei neue Schüler vermehrte, die aus der Tertia abstiegen. 130

An Ostern 1781 trat ein zweiter Neffe Heinrichs in seine Klasse ein, Fritz Schocke, Sohn seines Bruders Andreas. Fritz war, wie es scheint, noch weniger für die Quarta vorbereitet als Heinrich. Zu ihm notierte der neue Hauptlehrer nach dem ersten Quartal 1781: « Schocke II. Lernt gut. ist aber noch nicht weit. Kann fast gar nicht lesen.» Zu Heinrich lautete sein Kommentar: « Schocke. Ein Spott seiner Mitschüler. Es fehlt ihm immer an allem, hilft auch kein Erinnern, ist sonst aufmerksam. antwortet auch.» Der neue Lehrer, dessen Namen wir nicht kennen, empfand, anders als der strenge Koch, Mitleid für Heinrich, der sich nicht nur das Wohlwollen seiner Lehrer verscherzt hatte, sondern auch noch von seinen Kameraden ausgelacht wurde.

Читать дальше