Wie der Presbyter – und insbesondere als sein Vertreter – kann der Diakon noch weitere Funktionenwahrnehmen. So teilen beide die Eucharistie aus ( TA 22), vertreten den Bischof bei der Agape ( TA 28), unterrichten die Gläubigen und Katechumenen, beten mit ihnen ( TA 39) und segnen die Kranken ( TA 24).

Wie die Rubrik zur Diakonenweihe ausführt, wird der Diakon in einem der Bischofswahl analogen Wahlverfahren, bei dem auch die Gläubigen mitwirken, in sein Amt bestellt ( TA 8). Geweiht wird er durch Handauflegung und Gebet des Bischofs.

Das Weihegebeterbittet für den Diakon den Geist der Gnade, der Aufmerksamkeit und des Eifers und bezeichnet sein Amt als einen Dienst in der Kirche ( TA 8), während die dem Weihegebet vorangehende Rubrik dieses als einen Dienst für den Bischof genauer charakterisiert.

Obwohl das Weihegebet die Rolle des Diakons bei der Eucharistiefeier besonders hervorhebt, berührt es damit nur einen Aspekt seines Amts und verfolgt nicht die Absicht, die Assistenz des Diakons bei der Eucharistiefeier als seine Hauptaufgabe zu charakterisieren. In der pastoralen Praxis sorgtder Diakon der TA vielmehr vor allem für die sozial Bedürftigen und Kranken( TA 24 u. 34), wenn davon im Weihegebet auch nicht die Rede ist.

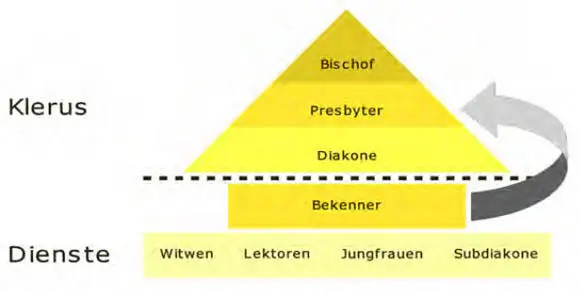

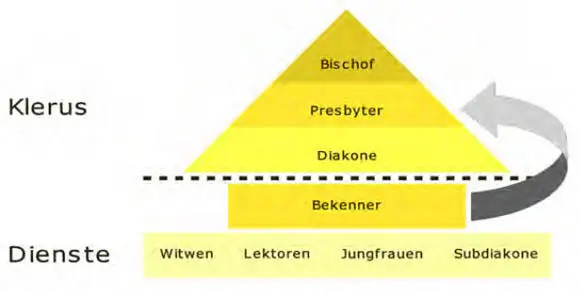

Der Bekenner (confessor, ὁμολογητής) nimmt in der Gemeinde der TA eine Sonderstellungein. Denn die TA bestimmt, dass einem Christen, der um seines Glaubens willen verhaftet oder vor Gericht gestellt worden ist, zum Diakonat oder Presbyterat nicht die Hand aufgelegt werden soll, da ihm aufgrund seines Bekenntnisses die Würde eines Presbyters zukomme ( TA 9). Eine Handauflegung müsse bei ihm erst erfolgen, wenn er zum Bischof eingesetzt würde.

Diese Vorschrift beruht auf der in der Kirche vom ausgehenden 2. bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts weit verbreiteten Überzeugung, dass der Heilige Geist die Bewährung in der Verfolgung garantiere, und dass derselbe Geist auch die Amtsgnade verleihe. Wer also die Stärkung durch den Geist erhalten und sich daher in der Verfolgung bewährt hat, der hat damit ein deutliches Zeichen seiner Geistbegnadung geliefert. Als Geistträger ausgewiesen kann er ohne Weihe ins Presbyterium eingegliedert werden.

Die Sonderstellung des Bekenners stellt in dieser Ära nichts Ungewöhnliches dar. Sie spiegelt vielmehr das in den ersten drei christlichen Jahrhunderten rechtlich noch nicht geklärte Verhältnis zwischen Amt und Charisma wider. Die durch Weihe geistlich zugerüsteten Amtsträger und die vom Heiligen Geist selbst beschenkten Charismatiker stehen gewissermaßen noch auf einer Stufe. Folglich stimmt das in der TA dokumentierte Ansehen der Bekenner noch „mit Theorie und Praxis der Kirche vor den großen Verfolgungen überein“ 53und liefert so ein wichtiges Kriterium für die Datierung der TA .

Denn die Möglichkeit, einen Bekenner ohne Handauflegung ins Presbyterium aufzunehmen, erlischt seit den großen Verfolgungen in der Mitte des 3. Jahrhunderts, da seither ein sprunghafter Anstieg der Bekenner zu verzeichnen ist. 54Die Eingliederung der Bekenner in den höheren Klerus und die damit verbundene volle oder partielle Besoldung hätte die betroffenen Gemeinden zu sehr belastet. Hinzu kommt, dass in der nunmehr voll ausgebauten Kirchenorganisation für charismatische Bekenner kein Platz mehr ist.

2.6.2 Die Dienste in der Traditio Apostolica

Neben den in der Regel durch eine Weihe verliehenen Ämtern, die bisher im Blick waren, gibt es in der Gemeinde der TA auch eine Reihe von Diensten, mit denen Frauen und Männer durch Ernennung beauftragtwerden.

Als Witwe ( vidua , χήϱα) wird in der TA einerseits die für kirchliche Aufgaben eingesetzte verwitwete Frau, die so genannte Gemeindewitwe , bezeichnet ( TA 10). Es kann damit aber auch die der Unterstützung bedürftige, arme Witwe gemeint sein. Denn auch sie ist der Sorge der Gemeinde anvertraut, weshalb z.B. vor der Zulassung der Taufbewerber ihr Einsatz zugunsten der Witwen überprüft wird ( TA 20) 55.

Voraussetzung für die Zulassung zur Gemeindewitwe ist ein höheres Alter sowie eine längere Zeit der Witwenschaft. Außerdem wird sie dazu nicht geweiht ( non ordinatur ), sondern namentlich erwählt ( eligitur ex nomine ). Mit letzterer Formulierung ist wohl gemeint, dass sie aufgrund ihres Rufs zur Gemeindewitwe ernanntwird. In ihren Stand möge sie durch ein Wort eingeführt werden ( instituatur per verbum ) und sich dann den übrigen Gemeindewitwen, gewissermaßen einem Witwenkollegium, anschließen. Doch „darf ihr nicht die Hand aufgelegt werden ( non imponetur manus super eam ), weil sie nicht die Gaben darbringt ( non offert oblationem ) und kein priesterliches Amt ( liturgia ) innehat“ ( TA 10). Vielmehr sei sie vor allem für das Gebet bestellt. Die ausdrückliche Anweisung, die Gemeindewitwe nicht zu weihen und ihr nicht die Hand aufzulegen, da sie die Gaben nicht darbringe und kein priesterliches Amt innehabe, lässt die Vermutung aufkommen, dass das vor dieser Bestimmung gelegentlich der Fall war. 56

Zu Beginn des 3. Jahrhunderts taucht in TA 11, aber auch bei Tertullian(† nach 220) und Origenes(† um 253) der Leser ( lector , ἀναγνώστης) auf. Verschiedene Faktoren haben zur Entstehung dieses Dienstes geführt. An erster Stelle ist hier die jüdische Tradition des Vorlesens biblischer Texte im Synagogen-Gottesdienst zu nennen. 57Die Kirche ist also schon aufgrund ihrer jüdischen Wurzeln mit der Aufgabe des Vorlesers vertraut. Darüber hinaus fördert die kontinuierliche Ausgestaltung des christlichen Gottesdienstes eine Differenzierung zwischen den einzelnen gottesdienstlichen Funktionen. So werden die Heiligen Schriften, die der Bischof auslegt, nunmehr von einem eigenen Lektor vorgetragen. Die TA stuft seinen Dienst verhältnismäßig niedrig ein, da ihm der Bischof bei seiner Einführung ein Buch überreichen, ihm jedoch keine Handauflegung erteilen soll.

Die Bestimmung von TA 12 über die Jungfrau ( virgo , παρθένος) ist sehr knapp, da die Einweisung in ihren Stand wohl ähnlich verläuft wie bei der Gemeindewitwe . Wie der Letzteren und dem Lektor soll ihr bei ihrer Einführung nicht die Hand aufgelegt werden, da allein ihr Entschluss ( propositum tantum ) sie zur Gemeindejungfrau mache. Ihre persönliche Entscheidungund noch nicht das kirchenrechtlich bindende Gelübde charakterisieren also ihren Status, wenn sie auch schon den Nonnenstand erahnen lässt. Gemeinsame Aufgabender Gemeindewitwe und -jungfrau sind Fasten und Gebet für die Kirche( TA 23), wobei die Jungfrau auch zum Psalmengesangbeim abendlichen Gemeindemahl ( TA 25) verpflichtet wird.

Читать дальше