Entendimos que para etnografiar la vida campesina se debían tener en cuenta las otras formas económicas que se implementan en las veredas y que impactan directamente en la agricultura familiar. En la vereda el Mosquito fue importante observar las relaciones que se construían con estaderos, billares, balnearios turísticos y reservas naturales en las márgenes del río Gaira; mototaxistas y taxistas que transitaban constantemente por la carretera principal; miembros ette-ennaka del resguardo Naara Kajmanta, y operarios de la planta de tratamiento de agua de Gaira, dueños de galpones de pollo y hornos artesanales de carbón. Tales sectores económicos y poblacionales mantienen una relación diferente con la tierra, presentando tensiones en la ecología, propiedad, vocación del suelo e inseguridad, así como poco interés en la producción de alimentos y en la transmisión de saberes que le permita producir la tierra a las siguientes generaciones campesinas.

En Don Jaca fue importante observar los periodos en los que la población se siente identificada con la parte alta de la montaña y sobre la parte baja cerca al mar Caribe. En el primer periodo se desempeña la vocación campesina en la producción de alimentos como el plátano, la ahuyama, el ají, el repollo, la col, el cilantro, el cebollín, el tomate, la naranja, la yuca, la malanga, la papaya y el café, así como en la cría de gallinas y cerdo; este periodo es diferente a los momentos de vocación pesquera con relación cercana a la navegación y pesca a mar abierto, la venta de comida en restaurantes y la prestación de servicios turísticos para los huéspedes de los hoteles cercanos a la zona marítima. Tanto a la parte alta como a la parte baja les afecta el puerto carbonífero Drumond Ltda., ejerciendo un impacto ambiental sobre la tierra y el mar, y acumulando restos del polvillo del carbón. También se presentan difíciles condiciones para el abastecimiento de agua, a pesar de contar con la quebrada Don Jaca, motivo por el cual los campesinos no siempre mantienen los cultivos temporales con los aspersores necesarios para la producción.

En definitiva, la experiencia etnográfica de documentar los acontecimientos y las autoconcepciones de las personas sobre la vida colectiva e individual nos ubicó en la vida rural de la ciudad, haciéndonos conscientes de la falta de estimulación de la tierra y la venta de alimentos locales en las plazas de mercado de Santa Marta. Aún se desconoce la agricultura familiar en las montañas que rodean la ciudad y sus habitantes continúan sin tener los medios óptimos para producir y comercializar los productos, sin el respaldo suficiente para competir con los precios que se imponen desde la ciudad. En ese sentido, cada uno de los relatos campesinos nos dejó ver el potencial productivo a lo largo de la historia y cómo fue desplazado por cultivos de uso ilícito, hidroeléctricas, extracción de carbón, conflicto armado, turismo y balnearios de fin de semana; todo esto, dejando atrás el potencial para producir alimentos, generar mercados locales y desarrollo rural.

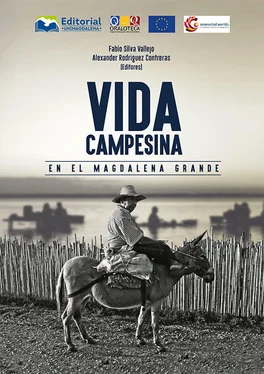

Características del campesinado del Magdalena Grande

Al hablar del Magdalena Grande debemos tener claro que este nombre hace referencia a los territorios comprendidos por los actuales departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira, y que fue definido de esta forma a partir de 1886, cuando el Magdalena fue reconocido como departamento. Este amplio territorio, que comprende montañas, sabanas, llanuras, ciénagas y ríos, ha sido escenario de confluencia para muchos grupos de indígenas, campesinos, afros y pescadores que van y vienen por estos paisajes motivados por la esperanza de una mejor vida y huyendo de los múltiples conflictos que han afectado sus territorios y que han convertido el Caribe en la mayor diáspora campesina del país.

Los orígenes del campesinado del Magdalena Grande parecen tener diferentes vertientes: por un lado, entre los años de 1948 y 1964 una gran cantidad de colonos llegó del interior del país huyendo de la violencia y refugiándose en las zonas montañosas de los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. Por otro lado, una minoría es proveniente de un proceso de mestizaje entre los arrochelados o libres que se refugiaron en los palenques y que pudieron mantener pequeñas propiedades o posesiones precarias aledañas a las grandes haciendas ganaderas que se expandieron desde mediados del siglo XX —mantenidos como reservas de mano de obra para dichas haciendas ganaderas—, pero sin mezclarse con los indígenas, como sí sucedió en el caso de la margen occidental del Bajo Magdalena en lo que hoy son los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y parte del Urabá chocoano y antioqueño. En el Magdalena Grande los indígenas que perdieron sus tierras bajas (a excepción de los chimilas, que se mantuvieron hasta la segunda mitad del siglo XX) fueron desplazados y tuvieron que refugiarse en las partes medias y altas de las montañas, especialmente en la Sierra Nevada y la Serranía de Perijá, hacia donde fueron empujados por los procesos de colonización que se dieron a raíz de las diferentes bonanzas económicas que se desarrollaron en estos territorios. Queda un grupo más reducido de pequeños agricultores y pescadores que vive aún a orillas de las grandes ciénagas de la margen derecha del río Magdalena; sin ninguna propiedad de las tierras, solo las utilizan en verano cuando no están inundadas, aunque también buscan ser utilizadas por los ganaderos cuando no hay pastos en las sabanas y deben llevar el ganado a donde hay agua. Estas tierras son disputadas por los agricultores no solo por su fertilidad, sino porque aún sin tener títulos (pues están inundadas más de seis meses al año y legalmente son tierras de la nación) permiten un manejo adecuado del pulso de inundación, para luego, durante la bajada de las aguas, sembrar cultivos de secano como el arroz, la yuca y el maíz. Sin embargo, actualmente, con el avance de la mecanización, los grandes ganaderos han hecho diques inmensos en sus fincas y en los linderos de los parques nacionales (Semana, 2015) con el fin de desecar amplias zonas para solicitar su adjudicación como baldío, aunque estos sean espacios protegidos por convenciones internacionales como la Convención Ramsar.

En resumen, los campesinos del Magdalena Grande, a título de hipótesis, se pueden caracterizar como el resultado de procesos sociales en tres grandes grupos:

La colonización rocera en las zonas montañosas, proveniente del interior del país hacia la mitad del siglo XX (la llamada “colonización cachaca”).

Los pequeños asentamientos de grupos de afrodescendientes en los lugares de los antiguos palenques y rochelas, muchos de ellos propietarios de sus parcelas en las zonas planas (“el campesinado negro y mestizo”, que se declara mayoritariamente como afrocolombiano en el Censo de Población de 2005, caso Chiriguaná, el Paso, Pailitas).

Los pescadores y agricultores tradicionales de los bordes de los ríos y de las áreas de inundación de más de seis meses al año (de ascendencia indígena predominantemente, en muchas partes mezclados con grupos negros, pero que no se declaran mayoritariamente como afrocolombianos, caso Ciénaga Grande de Santa Marta, por ejemplo).

Es evidente que estos grupos son solo un tipo ideal que no puede existir en su estado puro, pues hay toda clase de mezclas posibles, lo que aumentaría la tipología del campesinado hasta hacerla prácticamente incomprensible. Sin embargo, una característica constante en cada comunidad es la falta de claridad frente a la tenencia de la tierra, pues según Reyes (2009) no están inscritos en los catastros rurales o estos catastros están completamente desactualizados. Por ello, solo tienen compraventas avaladas por notarios e inspectores de policía rurales, como predios adquiridos de “buena fe”, pero que no están registrados, por lo cual no son papeles suficientes para probar la “buena fe” a la hora de un litigio. No obstante, aunque la posesión en “propiedad” predomina en los Censos Agropecuarios de 1960, 1970, 1971 y 2014, no ha sido suficiente para evitar que más de 20 mil campesinos hayan sido desplazados en la Costa Caribe durante el período comprendido entre 1996 y 2005 (Defensoría del Pueblo, 2016).

Читать дальше