Passende Unterrichtssituationen

Die Aufgabe der Lehrpersonen ist es, Unterrichtssituationen zu schaffen, in denen Lernende Gelegenheit haben, mit anderen zu kommunizieren und ihr Gesprächsverhalten zu entwickeln. Animiert beispielsweise eine Kindergartenlehrperson eine Gruppe von Kindern, über einen Konflikt zu sprechen, trägt sie ebenso zum Aufbau dialogischen Sprechens bei wie eine Sekundarlehrperson, die mit der Klasse eine politische Diskussionssendung verfolgt und mit ihnen analysiert, wie die Beteiligten argumentieren und aufeinander eingehen. Schülerinnen und Schüler, die immer wieder die Möglichkeit haben, an ihrem Gesprächsverhalten zu arbeiten, haben die Chance, die im Lehrplan festgelegten Kompetenzen zu erreichen.

Querverweise im Lehrplan 21

Die Förderung von Fachkompetenzen bezieht häufig auch überfachliche und fächerübergreifende Kompetenzen ein: Kinder, die Konflikte gemeinsam lösen, vertreten ihren eigenen Standpunkt, «auch wenn dieser im Gegensatz zu vorherrschenden Meinungen/Erwartungen steht» (Lehrplan 21: Grundlagen > Überfachliche Kompetenzen / Personale Kompetenzen; D-EDK 2016, S. 32). Sie müssen jedoch auch «aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen» (Soziale Kompetenzen, ebd., S. 33). Dabei üben sie, «Sachverhalte sprachlich aus[zu]drücken und sich dabei anderen verständlich [zu] machen» (Methodische Kompetenzen, ebd., S. 34). Die Klasse, die eine politische Diskussion verfolgt, beobachtet nicht bloß Gesprächsverhalten, sondern erlebt auch politische Prozesse und Grundelemente der Demokratie (Lehrplan 21: Grundlagen > Bildung für Nachhaltige Entwicklung, ebd., S. 35). Der Lehrplan enthält zahlreiche Querverweise, die solche Verbindungen zwischen Kompetenzen der verschiedenen Lehrplanteile aufzeigen.

Bereit sein, Kompetenzen anzuwenden

Dass die soziale Situation und die eigene Gefühlslage mitbestimmen, wie kompetent wir handeln, lässt sich ebenfalls an einem der Beispiele veranschaulichen: So ist es denkbar, dass ein Kind schon mehrmals in der Lage war, einen Konflikt im Gespräch zu lösen, dies in einer bestimmten Situation aber gar nicht will. Es bringt zwar nach einem Streit in der Pause den eigenen Standpunkt ein, ist aber weder motiviert noch willig, den anderen Kindern zuzuhören. Schülerinnen und Schüler zeigen nicht in jeder Situation, was sie wissen und können. Das müssen Lehrpersonen in Testsituationen bedenken. Schülerinnen und Schüler können zu müde sein, zu unkonzentriert, zu aufgeregt oder ganz einfach nicht motiviert genug, um ihr Leistungspotenzial zu zeigen.

Von Kompetenzen zu Lernzielen

Von Kompetenzen zu Lernzielen

Kompetenzen und Kompetenzstufen als Orientierungsrahmen

Die Kompetenzen und Kompetenzstufen des Lehrplans 21 bilden den Orientierungsrahmen für den Unterricht an Schweizer Volksschulen. So ist für den Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft beispielsweise vorgesehen, dass Schülerinnen und Schüler im 1. oder 2. Zyklus folgende Kompetenzstufe erreichen:

•«Die Schülerinnen und Schüler können eigene Interessen für Berufe beschreiben und sich über Traumberufe sowie Rollenbilder austauschen» (Lehrplan 21: Natur, Mensch, Gesellschaft > 1./2. Zyklus; NMG.6.2c).

Lernziele

Im Hinblick auf konkrete Unterrichtvorhaben – seien es einzelne Lektionen, Lektionsreihen oder Lernangebote – müssen Lehrpersonen diese Formulierungen aus dem Lehrplan präzisieren. Sie setzen Lernziele, die auf den geplanten Kompetenzaufbau ausgerichtet sind und ihn kleinschrittig beschreiben. Plant eine Lehrperson, dass die Schülerinnen und Schüler über ihre Traumberufe sprechen und sich bei Berufsleuten oder im Internet genauer über diese Berufe informieren, wären folgende Lernziele passend:

•Die Schülerinnen und Schüler können in eigenen Worten beschreiben, was sie an ihrem Traumberuf reizt.

•Die Schülerinnen und Schüler wissen, welche Ausbildungswege zu ihrem Traumberuf führen und was der Berufsalltag beinhaltet, und können andere darüber informieren.

•Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, drei Gemeinsamkeiten und drei Unterschiede zwischen ihren bisherigen Vorstellungen und dem von ihnen erarbeiteten Wissen über ihren Traumberuf in einer Tabelle darzustellen.

Lernzielformulierungen haben im Hinblick auf die Beurteilung der Lernzielerreichung qualitativen (in eigenen Worten beschreiben, Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennen) und/oder quantitativen Charakter (drei Gemeinsamkeiten und drei Unterschiede nennen).

Fächerübergreifendes Lernen und überfachliche Kompetenzen

Diese Unterrichtseinheit bezieht weit mehr ein als den Aufbau der ausgewählten Kompetenz im Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft. Wollen Schülerinnen und Schüler von einer Archäologin, einem Tierpfleger, einer Tramführerin oder einem Game-Designer mehr über ihren Traumberuf erfahren, müssen sie sich auf die Gesprächsführung vorbereiten und mit Berufsleuten in Kontakt treten. Dabei entwickeln und verfeinern sie sprachliche Kompetenzen. Suchen sie im Internet nach Informationen zu ihrem Traumberuf, üben sie das Recherchieren und Beurteilen von Quellen. Im Rahmen dieses Auftrags arbeiten Schülerinnen und Schüler also auch am Aufbau folgender Kompetenzen:

•«Die Schülerinnen und Schüler können ein Gespräch vorbereiten und durchführen» (Lehrplan 21: Sprachen > Deutsch > Sprechen, 2. Zyklus; D.3.C.1e).

•«Die Schülerinnen und Schüler können Informationen aus verschiedenen Quellen gezielt beschaffen, auswählen und hinsichtlich Qualität und Nutzen beurteilen» (Lehrplan 21: Medien und Informatik > Medien, 2. Zyklus; MI.1.2e).

Die Lehrperson muss also auch für das Fach Deutsch und den Bereich Medien Lernziele formulieren. Darüber hinaus wird sie auch überfachliche Lernziele setzen. Sie wird überlegen, welche personalen, sozialen und/oder methodischen Kompetenzen Schülerinnen und Schüler aufbauen, während sie sich über Traumberufe kundig machen. Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang wiederum die Querverweise, die im Lehrplan 21 in den Fachbereichslehrplänen jeweils angebracht sind (vgl. hierzu D-EDK 2016, S. 11).

Einbezug von Lehrmitteln

Bei der Planung von Unterricht beziehen Lehrpersonen nicht nur den Lehrplan 21 ein, sie verwenden auch Lehrmittel, die für die verschiedenen Fachbereiche und Zyklen zur Verfügung stehen. Zum Teil sind diese Lehrmittel obligatorisch. Lehrpersonen sind also verpflichtet, sie einzusetzen. Viele neu erschienene Lehrmittel sind auf den Lehrplan 21 ausgerichtet. In den meist separat zur Verfügung stehenden Kommentaren für Lehrpersonen gibt es ebenfalls Hinweise zum Kompetenzaufbau und/oder Lernzielformulierungen, die bei der Planung von Unterricht hilfreich sein können.

Lernziele präzis formulieren

Lernziele präzis formulieren

Mit der Ausrichtung auf Kompetenzen geht die Forderung einher, möglichst genau zu beschreiben, was Schülerinnen und Schüler nach einer Unterrichtseinheit können sollen. Diese Forderung ist nicht neu. Dass Zielangaben oft ungenau sind, sich beliebig auslegen lassen und somit wenig Verbindliches über zu erreichende Fähigkeiten und Fertigkeiten aussagen, wurde immer wieder kritisiert. In der Schweiz hatten insbesondere Benjamin Bloom und Robert Mager Einfluss auf die Lernzieldiskussionen (vgl. Herzog 2013, S. 28).

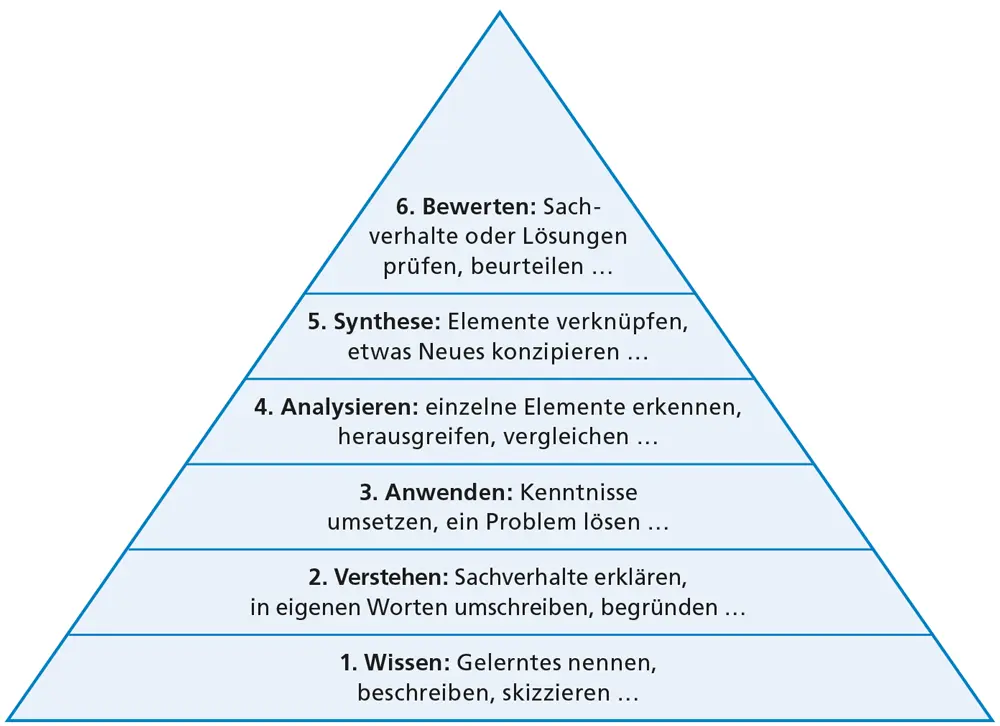

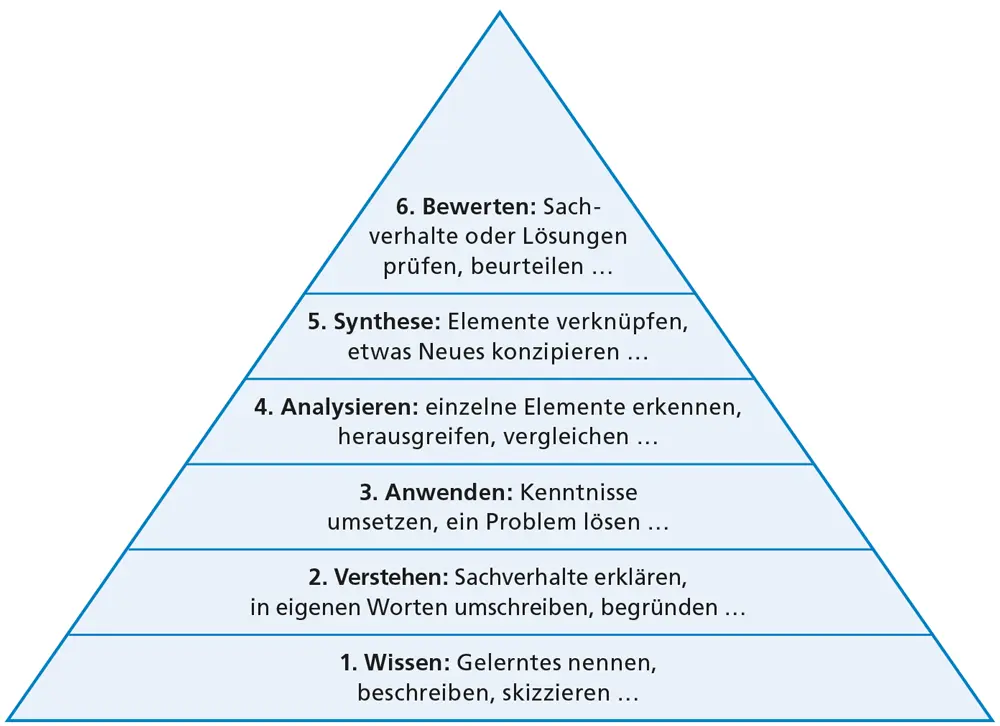

Lernzieltaxonomie

Bloom (1956) entwickelte in den 1950er- und 60er-Jahren eine Lernzieltaxonomie im kognitiven Lernbereich. Sie unterscheidet sechs Stufen mit steigender Komplexität:

Abbildung 6: Lernzieltaxonomie (nach Bloom 1973, S. 31)

Читать дальше