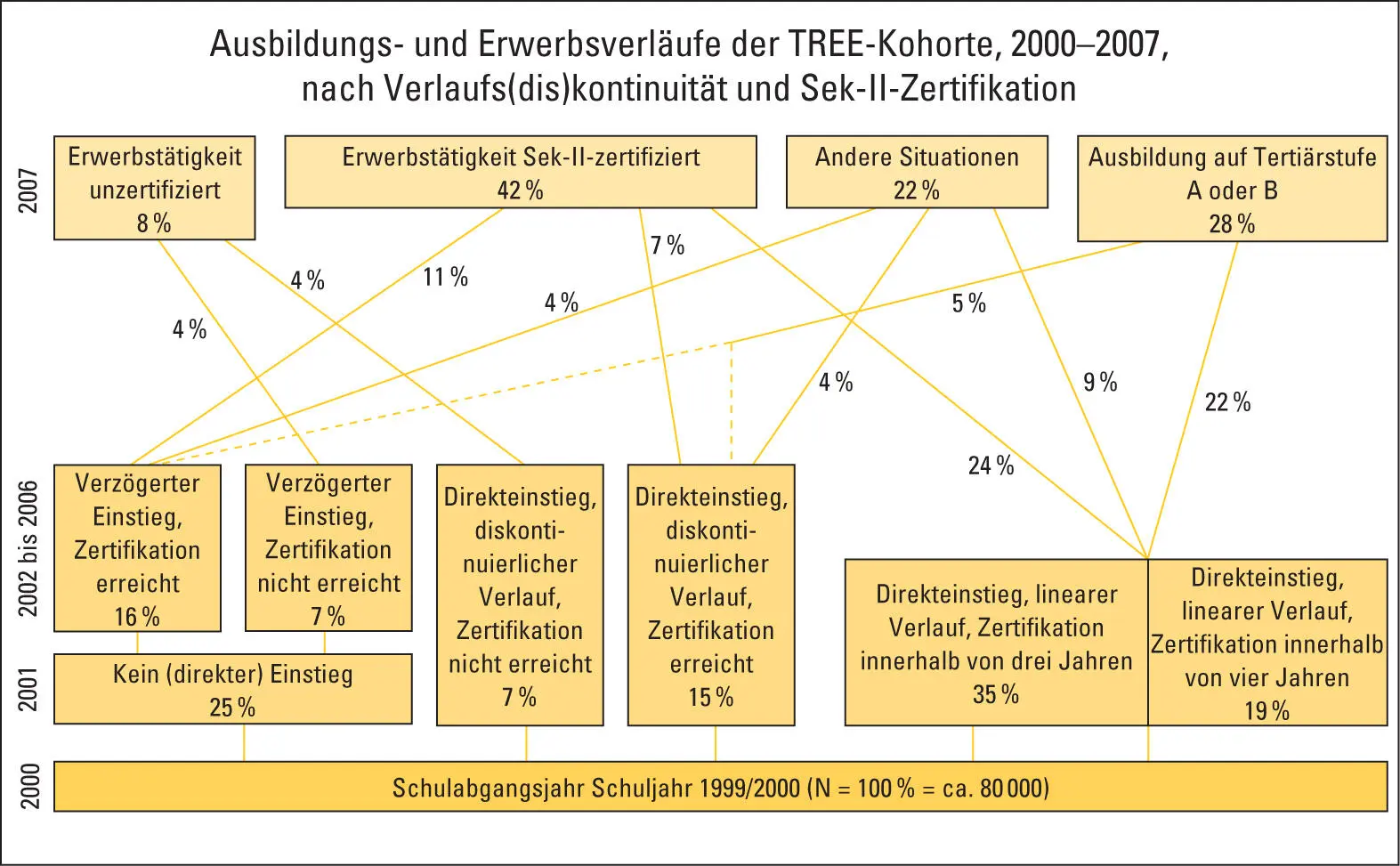

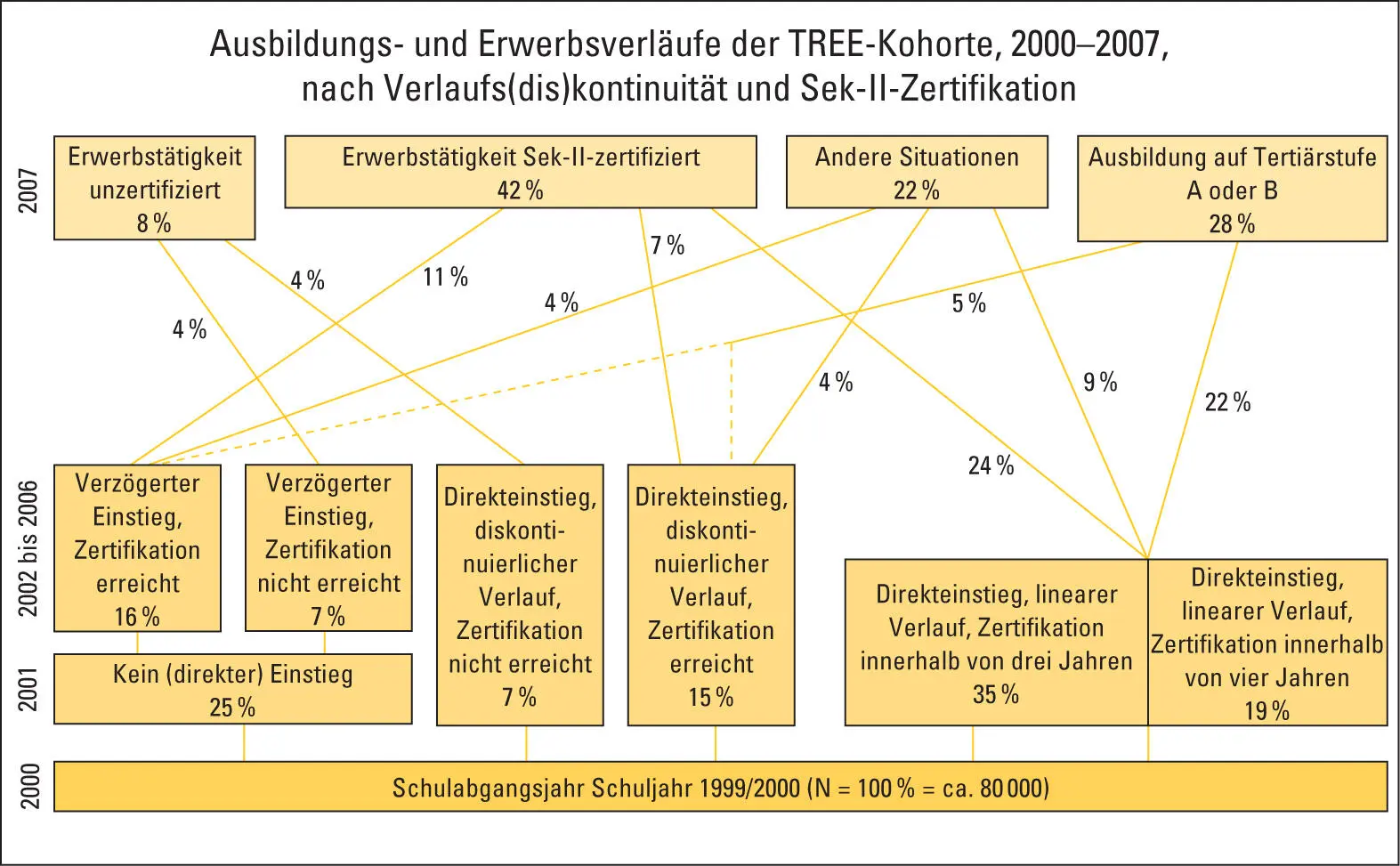

TREE zeigt zunächst, dass zwischen den Ausbildungsgängen, die das Bildungssystem formell vorsieht, und den tatsächlichen Ausbildungsverläufen der Jugendlichen eine große Kluft besteht: Nur gut die Hälfte aller Schulabgängerinnen und -abgänger bewältigen die erste Schwelle und die Sekundarstufe II so, wie es die Organigramme des Schweizer Bildungssystems vorsehen. Die Übergänge und Ausbildungsverläufe der anderen knappen Hälfte sind geprägt von Brüchen, Umwegen und Diskontinuitäten, zu denen auch der indirekte, verzögerte Einstieg in Sek-II-Ausbildungen über Zwischenlösungen bzw. Brückenangebote gehört (Keller, Hupka-Brunner & Meyer, 2010). Mehrere Analysen der TREE-Daten legen nahe, dass diese Brüche und Diskontinuitäten einen eigenständigen Risikofaktor für vorzeitigen Ausbildungsabbruch bilden.

Einflüsse auf Chancen beim Übertritt

Auf der Basis der TREE-Daten hat Meyer (2003, S. 103 ff.) folgendes Profil der Absolvierenden von Brückenangeboten entworfen: Übervertreten sind in dieser Population die Frauen, Jugendliche mit Migrationshintergrund und/oder eher bescheidener sozialer Herkunft sowie Schülerinnen und Schüler, die auf Sekundarstufe I nur »Grundanforderungen« erfüllt haben. Mit Blick auf die PISA-Messwerte sind Jugendliche mit eher geringen Leistungen etwas übervertreten, allerdings weisen über 40 Prozent mittlere bis hohe Werte auf.

In vertiefenden Analysen der TREE-Daten haben Hupka et al. (2011) gezeigt, dass jenseits von Leistungsmerkmalen individuelle Herkunftsmerkmale und Strukturmerkmale des Bildungssystems einen eigenständigen Einfluss auf die Chancen beim Einstieg in nachobligatorische Ausbildungen ausüben. So mindert zum Beispiel der Umstand, auf Sekundarstufe I einen Schultyp mit »Grundanforderungen« besucht zu haben, die erwähnten Einstiegschancen nachhaltig und dauerhaft. Dies gilt auch, wenn die Leistung und eine ganzen Reihe von weiteren Faktoren statistisch kontrolliert werden – und auch wenn die Betroffenen ein oder zwei Jahre in Zwischenlösungen verbracht haben.

Abbildung 1: Ausbildungs- und Erwerbsverläufe. Quelle: Keller, Hupka & Meyer (2010)

Schon 2003 hatte TREE gezeigt: Jugendliche, die auf der Sekundarstufe I einen Schultyp mit Grundanforderungen besuchten, haben auch dann verminderte Chancen auf eine anspruchsvolle Ausbildung auf Sekundarstufe II, wenn man die vorhandenen Kompetenzen mit einem standardisierten Leistungsmaß wie den PISA-Leistungsmesswerten kontrolliert (BFS & TREE, 2003).

Verschärft wird dieses Chancenminus durch einen zweiten Rationierungseffekt, nämlich das knappe Ausbildungsplatzangebot auf Sekundarstufe II. Die dadurch entstehende Angebotsdominanz führt unter anderem dazu, dass (berufliche) Ausbildungsplätze auch dann an Nachfrager aus »höherwertigen« Sek-I-Schultypen vergeben werden, wenn Bewerberinnen und Bewerber mit »bescheideneren« schulischen Anforderungsprofilen dafür infrage kämen. Diesen Befund stützen auch andere Datenquellen wie das Lehrstellenbarometer: Für mehr als die Hälfte aller angebotenen Lehrstellen genügt es aus Sicht der Lehrbetriebe, einen Sek-I-Schultyp mit »Grundanforderungen« besucht zu haben. Aus betrieblicher Sicht ist nur für rund 40 Prozent aller angebotenen Lehrstellen der Besuch eines Schultyps mit erweiterten Anforderungen notwendig. Schaut man sich allerdings die schulische Herkunft der Jugendlichen an, die eine Lehre beginnen, so zeigt sich, dass fast 70 Prozent von ihnen auf Sekundarstufe I »erweiterten Anforderungen« genügten, während nur knapp 30 Prozent Schultypen mit »Grundanforderungen« besucht haben. Mit anderen Worten: Fast 30 Prozent aller Lehrstellen werden mit schulisch »überqualifizierten« Bewerberinnen und Bewerbern besetzt (vgl. BBT [Lehrstellenbarometer], 2006, S. 84). In dieses Bild passt auch der Befund von Hupka et al. (2011), wonach auf kantonaler Ebene ein deutlicher Zusammenhang besteht zwischen dem Anteil der Schülerinnen und Schüler, die auf Sekundarstufe I in Zügen mit »Grundanforderungen« beschult werden, und dem Anteil Jugendlicher, die ein Brückenangebot durchlaufen: Je höher ersterer, desto höher auch letzterer. Dieser Zusammenhang stützt die weiter oben formulierte These, dass die feste Einteilung eines erheblichen Anteils von Schülerinnen und Schülern in Sek-I-Zügen mit reduzierten Leistungsanforderungen einer faktischen Bildungsrationierung gleichkommt – die dann am Ende der obligatorischen Schule via Brückenangebote systemisch kompensiert werden muss.

Selektionsmechanismen und Erfolge im Zusammenhang mit Brückenangeboten

Vor dem Hintergrund der oben zusammengefassten Ergebnisse und auf Basis der TREE-Daten haben Meyer und Sacchi (i.V.) ein Modell entwickelt, das die Selektionsmechanismen an der ersten Schwelle – unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der Brückenangebote – so umfassend und präzise wie möglich abbildet. Die Berechnungen modellieren einerseits die Faktoren, die Einfluss darauf haben, ob jemand ein Brückenangebot besucht, statt direkt in eine zertifizierende Ausbildung auf Sekundarstufe II einzutreten. Andererseits modellieren sie den »Erfolg« dieser Brückenangebote, wobei als Erfolgskriterium der Abschluss einer Sek-II-Ausbildung eingesetzt wird.

Insgesamt ergibt sich daraus der bildungspolitisch irritierende Befund, dass Leistungsmerkmale bei der Frage des direkten oder verzögerten Einstiegs in nachobligatorische Ausbildungen in der Schweiz eine weitgehend vernachlässigbare Rolle spielen. Gleiches gilt fast durchweg für individuelle Eigenheiten und Persönlichkeitsmerkmale wie Einstellungen oder Motivation sowie die soziale Unterstützung durch Schule und Elternhaus – alles Faktoren, die im bildungspolitischen und -wissenschaftlichen Diskurs häufig in einen Zusammenhang mit einem gelingenden (Direkt-)Einstieg gebracht werden.

In krassem Widerspruch zum individualisierenden Diskurs, der in erster Linie Dispositionen und Leistungen der einzelnen Jugendlichen für das Gelingen des (direkten) Übergangs verantwortlich macht, sind es laut Meyer und Sacchi vor allem Herkunfts- und Strukturmerkmale, welche die Selektions- bzw. Allokationsprozesse an der Schwelle zwischen den Sekundarstufen I und II mitbestimmen – Faktoren mithin, welche die Jugendlichen selbst kaum oder gar nicht beeinflussen können. Zu nennen sind hier insbesondere die soziale Herkunft und der Migrationshintergrund, das Geschlecht sowie (bildungs-)institutionelle Faktoren und deren regionale Variabilität. Der starke Einfluss von Sprachregion und schulischer Einteilung auf Sekundarstufe I verdeutlicht dabei, wie stark die regional heterogenen, vertikal stark gegliederten Organisationsstrukturen der Sekundarstufe I die nachobligatorischen Ausbildungschancen mitprägen. Verschärft wird dieser starke Einfluss der Strukturen des Bildungssystems durch die starke Rationierung des Ausbildungsplatzangebots auf Sekundarstufe II.

Mit Blick auf die weiter oben postulierten Funktionen von Zwischenlösungen ist angesichts dieser Ergebnisse festzuhalten, dass die Kompensationsfunktion – ganz entgegen ihrer Prominenz im bildungspolitischen Diskurs – de facto für die beobachteten Übergangs- bzw. Selektionsprozesse kaum relevant ist. Die Orientierungsfunktion erweist sich in Meyers und Sacchis Modellierung nur in einer Hinsicht als relevant: Wer über gar keine Vorstellungen zur nachobligatorischen Laufbahn verfügt, dessen Chance auf einen Direkteinstieg sinkt unter sonst vergleichbaren Bedingungen. Die Gruppe der davon Betroffenen ist allerdings sehr klein. So bleibt vor allem die systemische Pufferfunktion der Zwischenlösungen, die bei den Übergangsprozessen zwischen den Sekundarstufen I und II im Vordergrund steht. Dass dieser Puffer sozial hochgradig selektiv und von Leistungsgerechtigkeit weit entfernt ist, stellt der Mechanik dieser Schnittstelle kein gutes Zeugnis aus.

Читать дальше