IVÁN MÁRQUEZ, DISCURSO EXPUESTO EN OSLO, NORUEGA, 2012

Ni modelo económico ni doctrina militar están en discusión. En la mesa de negociación no se va a discutir el modelo económico ni la inversión extranjera. Tampoco la doctrina militar o la propiedad privada.

HUMBERTO DE LA CALLE, RESPUESTA AL DISCURSO DE IVÁN MÁRQUEZ EN OSLO, NORUEGA, 2012

Por eso trazamos unas líneas rojas, que las hice explícitas desde el principio, que se han mantenido y se mantendrán hasta el fin del proceso. ¿Y qué significan esas líneas rojas? Que en La Habana no se discute nuestro sistema democrático, ni nuestro modelo económico, ni la propiedad privada, ni el tamaño ni el futuro de nuestras Fuerzas Armadas, ni ningún tema –¡ninguno! – que esté por fuera de la agenda preestablecida. Cada decisión, cada paso, han sido planeados, analizados, estudiados a profundidad, pues desde un principio hemos tenido claro a dónde queremos llegar.

JUAN MANUEL SANTOS, 2015

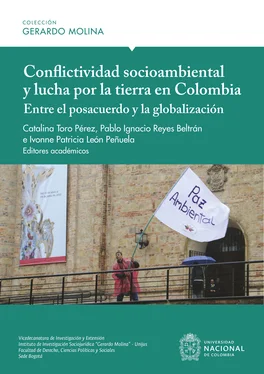

La Paz no nos representa, ahonda la esclavitud de la madre tierra.

INDÍGENA NASA, 2017

Este diálogo de discursos enmarca el comienzo oficial de las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), en octubre de 2012. Allí se evidencia que en la agenda está ausente la discusión del modelo de desarrollo económico y político que sustenta las condiciones básicas de la organización de la sociedad colombiana en las últimas décadas (Giraldo, 2017). Este es un modelo basado en la economía especulativa —asociada al auge minero-energético como un valor que ofrece los mayores retornos— y, con ella, al poder corporativo: el poder político de las corporaciones multinacionales soportadas en las bases clientelares de los Gobiernos de turno, que legitiman el asalto permanente de la naturaleza y la devastación de culturas y ecosistemas.

Lo anterior evidencia Una contradicción que va a atravesar desde el primer momento los diálogos de paz, ya que tanto el modelo económico, como el modelo político y el modelo militar van a estar imbricados profundamente en las raíces del conflicto, que tocan radicalmente los problemas de tierra, modelo agrario, participación y reconocimiento de las víctimas de todas las injusticias. Abordar estos puntos sin tocar el modelo de desarrollo vigente produciría una paz ficticia o de apariencia.

El discurso promocional de la paz del expresidente Juan Manuel Santos, sobre todo en sus viajes al exterior; en sus reuniones con empresarios de multinacionales en Norteamérica y Europa; en sus visitas a las grandes compañías petroleras, mineras y agroindustriales, así como con el gran empresariado colombiano, expresa una representación de la paz centrada en los beneficios que esta le traería a la inversión extranjera y a las empresas multinacionales. Se posibilita la explotación de los recursos naturales, principalmente los minero-energéticos, sin el temor a ataques o extorsiones de grupos insurgentes.

El extractivismo extremo se asocia a dos conceptos claves para entender los conflictos socioambientales en el continente: maldesarrollo e injusticia ambiental (Svampa y Viale, 2014). El primero permite abordar el carácter insustentable de los modelos hoy en vigencia: el fracaso del modelo de desarrollo en términos de un modelo de “malvivir” de poblaciones vulnerables —pobres, pueblos originarios, mujeres, niños—. El segundo concepto refiere los costos en términos de pasivos ambientales en estas poblaciones —tierras degradadas, derrames de químicos utilizados por las industrias, derrames de minerales e hidrocarburos que destruyen el suelo y el mar, contaminación del agua potable, represas que se revientan inundando todo a su paso, modificación y destrucción de la flora y la fauna, muerte de animales, desertificación—.

La distribución de estos impactos refleja patrones históricos de injusticia social y ambiental que dan cuenta de profundas desigualdades al interior de nuestra sociedad desde el punto de vista social, étnico, de género. Así mismo, las empresas trasnacionales, con la promesa de invertir en nuestros países, se aprovechan de las legislaciones ambientales más favorables y permisivas para propiciar impunidad frente a la “contaminación” en los mercados de la naturaleza (Svampa y Viale, 2014).

Estos procesos en Colombia, que se profundizan bajo el Consenso de Washington en los años noventa y con los acuerdos de libre comercio a mediados de la primera década del siglo xxi, no son ajenos a la multiplicación de megaproyectos de extracción en el continente, que afectan aquellos territorios y medios de existencia no plenamente mercantilizados. Dichos procesos se manifiestan como ofensivas contra las comunidades indígenas y campesinas, así como contra amplios segmentos de la población urbana, al menos a partir de los siguientes aspectos: 1) un nuevo y ampliado énfasis en las políticas extractivas para controlar, extraer, explotar y mercantilizar todo tipo de bienes comunes naturales —petróleo, gas, minerales, agua, tierra fértil, playas, semillas, recursos genéticos, conocimiento tradicional (Toro Pérez, 2010)—, de la mano del desarrollo de megaproyectos turísticos e infraestructura hidráulica, carretera, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria; 2) el impulso de un nuevo sistema industrial agroalimentario, en manos de grandes transnacionales, a costa de la exclusión masiva de los pequeños productores rurales y la desarticulación de las economías campesinas; 3) el reordenamiento de territorios orientado por la lógica del valor, desarrollo de infraestructura y expansión de procesos de urbanización, desarticulando el tejido social y avanzando sobre zonas de cultivo y de conservación (Navarro, 2017).

¿AMBIENTE PARA LA PAZ O PROFUNDIZACIÓN DEL MODELO EXTRACTIVISTA?

La intensidad renovada por la apropiación y explotación de los recursos minerales en Colombia, entre 2002 y 2010 —periodo en el que la actividad minera y de hidrocarburos aumenta su participación en la economía al pasar del 21 % al 82 % hasta llegar al 85 % (Cancino, 2012)— generó la multiplicación de megaproyectos extractivos que afectaron territorios y medios de existencia no plenamente mercantilizados. Este hecho complejizó el contexto del denominado “postconflicto” en términos de la ofensiva contra las comunidades indígenas, campesinas y amplios segmentos de la población urbana, a partir de procesos de control, extracción y mercantilización de los bienes comunes, incluyendo recursos estratégicos claves para la subsistencia de las poblaciones como el agua, la tierra, sus semillas y tradiciones culturales.

Las políticas y discursos de “la minería responsable, para el desarrollo sostenible” y “la paz con un enfoque territorial” (Jaramillo, 2016), se van a encontrar en el Gobierno de Santos (2010-2018) bajo la consigna de la “locomotora energética como motor del desarrollo”, lo que genera grandes fisuras en las movilizaciones sociales que, defendiendo la paz en las calles y pueblos, habían denunciado las disputas históricas sobre la expropiación de recursos que constituyen la matriz esencial de las comunidades rurales, como el agua, el acceso a la tierra y la autonomía alimentaria.

Dado el carácter intensivo y extensivo del modelo extractivo en términos del uso de la tierra, el agua y la naturaleza durante estas dos décadas, en Colombia se van a generar grandes niveles de acumulación de los recursos naturales, y con ello grandes impactos y conflictos ambientales entre los nuevos agentes empresariales, que van a expandir sus actividades bajo patrones agresivos en términos tecnológicos y las comunidades, que tienen otra forma de relacionarse con la naturaleza y entre sí mismas. Los conflictos socioambientales asociados a estas prácticas son entendidos como:

Читать дальше