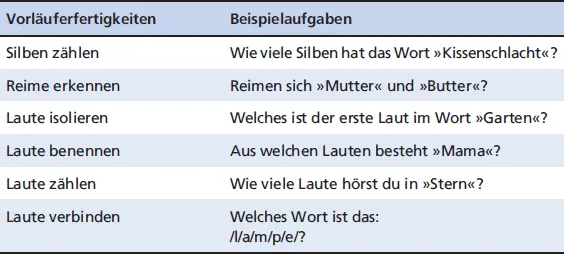

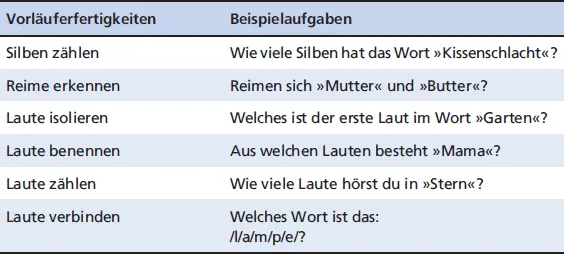

Zeichen einer Lesestörung zu erkennen setzt voraus, dass die unbeeinträchtigte Leseentwicklung bekannt ist. Diese verläuft in Entwicklungsstufen und ist abhängig von der Unterrichtung, den individuellen Ressourcen und Fähigkeiten des Kindes und der Unterstützung beim Lernen. Das Lesenlernen beginnt bereits mit der Entwicklung der Vorläuferfertigkeiten (

Tab. 3.1 Tab. 3.1: Sprachliche Vorläuferfertigkeiten und Beispielaufgaben zur Überprüfung VorläuferfertigkeitenBeispielaufgaben Bagger, gelingt nicht. Das Auslassen einzelner Laute kann ebenfalls ein Zeichen für eine Lesestörung sein, wie z. B. bei Rutsche (fälschlicherweise als Rute gelesen). Neben dem Prozess des Zuordnens von Graphem zu Phonem und der Verbindung der Phoneme zu einem Wort können Kinder durch ihre Erfahrungen mit dem Sehen und Lesen von Texten einen Wortspeicher aufbauen, in dem häufig vorkommende Buchstabenkombinationen und Wörter bzw. Wortteile abgespeichert werden. Wie umfangreich das gespeicherte Wortmaterial ist und wie schnell der Abruf des gespeicherten Wissens aus dem Gedächtnis erfolgt, hängt unter anderem von dem Umfang und der Dauer des Lesens von Wortmaterial ab. Bei Kindern mit einer Lesestörung ist dieser Wortspeicher jedoch nicht so gut ausgebildet, bedingt durch die geringe Leseerfahrung und möglicherweise auch durch anlagebedingte Faktoren. Beim Lesen fällt daher auf, dass die Kinder selbst häufig präsentierte Wörter (wie z. B. »und, oder, der, die, das«) nicht richtig lesen bzw. ein- und dasselbe Wort in einem Text unterschiedlich falsch lesen. Weitere Anzeichen einer Lesestörung sind abnehmendes Interesse und Spaß am Lesen. Auch im Alltag vermeiden die Kinder, Dinge zu lesen und fragen eher nach, was auf dem Schild, der Verpackung oder in der WhatsApp-Nachricht steht. Da die fehlende Lesepraxis verbunden mit geringer werdender Motivation zum Lesen und geringem schulischen Fortschritt im Lesen zusammen sich nachteilig auf die gesamte Leseentwicklung auswirken, entwickeln manche Kinder, wenn diese Problematik nicht erkannt und nicht gegengesteuert wird, psychische Symptome. Die häufigsten sind Ängste, spezifisch vor dem Fach Deutsch und den Leistungsanforderungen in diesem Fach. Diese Ängste drücken sich in morgendlichen Beschwerden, wie starke Kopfschmerzen oder akute Bauchschmerzen aus, wie das nachfolgende Fallbeispiel beschreibt.

). Hierzu gehören die sprachlichen Fertigkeiten, wie z. B. Laute unterscheiden, Laute verbinden, Laute aus dem Gedächtnis abrufen (

Tab. 3.1 Tab. 3.1: Sprachliche Vorläuferfertigkeiten und Beispielaufgaben zur Überprüfung VorläuferfertigkeitenBeispielaufgaben Bagger, gelingt nicht. Das Auslassen einzelner Laute kann ebenfalls ein Zeichen für eine Lesestörung sein, wie z. B. bei Rutsche (fälschlicherweise als Rute gelesen). Neben dem Prozess des Zuordnens von Graphem zu Phonem und der Verbindung der Phoneme zu einem Wort können Kinder durch ihre Erfahrungen mit dem Sehen und Lesen von Texten einen Wortspeicher aufbauen, in dem häufig vorkommende Buchstabenkombinationen und Wörter bzw. Wortteile abgespeichert werden. Wie umfangreich das gespeicherte Wortmaterial ist und wie schnell der Abruf des gespeicherten Wissens aus dem Gedächtnis erfolgt, hängt unter anderem von dem Umfang und der Dauer des Lesens von Wortmaterial ab. Bei Kindern mit einer Lesestörung ist dieser Wortspeicher jedoch nicht so gut ausgebildet, bedingt durch die geringe Leseerfahrung und möglicherweise auch durch anlagebedingte Faktoren. Beim Lesen fällt daher auf, dass die Kinder selbst häufig präsentierte Wörter (wie z. B. »und, oder, der, die, das«) nicht richtig lesen bzw. ein- und dasselbe Wort in einem Text unterschiedlich falsch lesen. Weitere Anzeichen einer Lesestörung sind abnehmendes Interesse und Spaß am Lesen. Auch im Alltag vermeiden die Kinder, Dinge zu lesen und fragen eher nach, was auf dem Schild, der Verpackung oder in der WhatsApp-Nachricht steht. Da die fehlende Lesepraxis verbunden mit geringer werdender Motivation zum Lesen und geringem schulischen Fortschritt im Lesen zusammen sich nachteilig auf die gesamte Leseentwicklung auswirken, entwickeln manche Kinder, wenn diese Problematik nicht erkannt und nicht gegengesteuert wird, psychische Symptome. Die häufigsten sind Ängste, spezifisch vor dem Fach Deutsch und den Leistungsanforderungen in diesem Fach. Diese Ängste drücken sich in morgendlichen Beschwerden, wie starke Kopfschmerzen oder akute Bauchschmerzen aus, wie das nachfolgende Fallbeispiel beschreibt.

). Sind diese Fertigkeiten zur Einschulung nicht vorhanden, ist der Prozess des Lesenlernens meist erschwert. Denn dieser setzt die richtige Zuordnung des Buchstabens zum Laut voraus. Dazu erlernen die Kinder die einzelnen Buchstaben und müssen diese unterscheiden können. Entscheidend für den erfolgreichen Leseprozess ist aber die Zuordnung des Buchstabens zu seiner lautlichen Entsprechung. Und dies ist nicht immer einfach. Schwierig wird es, wenn mehrere Buchstaben zusammen eine lautliche Entsprechung haben, z. B. die Buchstabenfolge sch wird nur mit einem Laut /sch/ ausgesprochen. Da also mehr als ein Buchstabe einem Laut zugeordnet werden kann, spricht man von der Graphem-Phonem-Zuordnung. Der Begriff Graphem steht für einen oder mehrere Buchstaben. Auch bei den Lauten, die auch Phone genannt werden, ist es wichtig zu unterscheiden, ob die unterschiedlich klingenden Laute (z. B. verschiedene Laute des [a]) zu einem Bedeutungsunterschied führen. Dies sei an den folgenden Beispielen verdeutlicht: der Laut /r/ wird als Zungenspitzen-r und als Zäpfchen-r artikuliert, führt aber nicht zu einem Bedeutungsunterschied. Man spricht von zwei verschiedenen Lauten (Phone). Bei dem Beispiel »lahm« – »Lamm« handelt es sich auch um zwei verschiedene Laute des /a/ (kurz und lang gesprochen), diese haben aber einen Bedeutungsunterschied zur Folge, daher werden sie Phoneme genannt.

Erste Anzeichen für eine Lesestörung können daher schon ausgeprägte Probleme bei der Zuordnung von Graphem zu Phonem in der ersten Klasse sein. Ein weiteres Anzeichen ist die Schwierigkeit, Laute zu einem Wort zu verbinden. Ist dieser Prozess beeinträchtigt, gelingt es zwar einzelne Laute (wie z. B. [a]) oder Lautverbindungen (wie z. B. den Anlaut [ba]) auszusprechen, aber die Verbindung mit den nächsten Lauten, wie z. B. bei dem Wort

Tab. 3.1: Sprachliche Vorläuferfertigkeiten und Beispielaufgaben zur Überprüfung

VorläuferfertigkeitenBeispielaufgaben

Bagger, gelingt nicht. Das Auslassen einzelner Laute kann ebenfalls ein Zeichen für eine Lesestörung sein, wie z. B. bei Rutsche (fälschlicherweise als Rute gelesen).

Neben dem Prozess des Zuordnens von Graphem zu Phonem und der Verbindung der Phoneme zu einem Wort können Kinder durch ihre Erfahrungen mit dem Sehen und Lesen von Texten einen Wortspeicher aufbauen, in dem häufig vorkommende Buchstabenkombinationen und Wörter bzw. Wortteile abgespeichert werden. Wie umfangreich das gespeicherte Wortmaterial ist und wie schnell der Abruf des gespeicherten Wissens aus dem Gedächtnis erfolgt, hängt unter anderem von dem Umfang und der Dauer des Lesens von Wortmaterial ab. Bei Kindern mit einer Lesestörung ist dieser Wortspeicher jedoch nicht so gut ausgebildet, bedingt durch die geringe Leseerfahrung und möglicherweise auch durch anlagebedingte Faktoren. Beim Lesen fällt daher auf, dass die Kinder selbst häufig präsentierte Wörter (wie z. B. »und, oder, der, die, das«) nicht richtig lesen bzw. ein- und dasselbe Wort in einem Text unterschiedlich falsch lesen.

Читать дальше