En el orden personal, quiero hacer explícita mi especial gratitud a la confianza e impulso que me dio la profesora Adriana Alzate Echeverri para que presentara el manuscrito a la Universidad del Rosario y la generosa disponibilidad del profesor Renán Silva para la realización del prólogo de la obra.

Los profesores Luis Miguel Glave de la Universidad Pablo de Olavide, Luis Corteguera de la Universidad de Kansas y Alex Hidalgo de la Texas Christian University me aportaron bibliografía e imágenes importantes que han ayudado a nutrir este libro, de igual manera que las relevantes sugerencias que me hicieron los dos evaluadores anónimos. La historiadora Úrsula Camba Ludlow me regaló generosamente parte de su tiempo ayudándome a dilucidar los problemas pertinentes a un asunto de justicia procesal inquisitorial de cuya discusión aprendí mucho.

Por último, debo dejar constancia explícita de que, sin el apoyo paciente e incondicional, emocional y material de mi amado esposo y colega Riccardo Forte, no hubiera podido dedicar tantas horas de mi vida a este proyecto editorial.

Renán Silva Olarte

Doctor en Historia Moderna, Universidad de París I

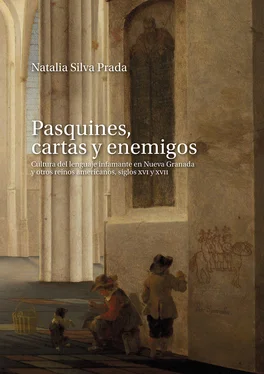

De manera breve y sencilla, y tan solo como una invitación a la lectura, quisiera presentar el libro que ofrece al lector Natalia Silva Prada, sin dejar de mencionar que se trata de una historiadora que, como producto de su trabajo de varios años, tiene ya una historia editorial consolidada, bien como autora de libros y artículos, bien como editora de algunos libros en los que ha figurado también como autora. A lo largo de las páginas de esta nueva publicación, el lector encontrará citada buena parte de sus trabajos, lo que nos indica que no se trata de una historiadora que haya desembocado por sorpresivo asalto en un tema, sino que en cierta manera se trata de una evolución predecible, cuando se pone atención al hecho de que la cultura social y política de las sociedades hispanoamericanas de los siglos XVI y XVII ha sido asunto constante en sus investigaciones.

Lo que el lector encontrará aquí representa un intento de profundizar en problemas del análisis histórico que le han sido familiares a Natalia Silva desde hace años, pero es al mismo tiempo un paso adelante. El objeto central me parece ser la cultura escrita, aunque ese objeto ha tenido en años recientes tan importantes evoluciones, que fácilmente se van dibujando consideraciones más generales sobre el lenguaje —imposible separar la cultura escrita de sus manifestaciones visuales y orales— y sobre el fondo social de la cultura en sus registros más difíciles de describir: las pasiones y las emociones que son reflejadas en el lenguaje, y en muchas de sus manifestaciones escritas, trátese de pasquines, de libelos, de correspondencia (de diversa índole y en escalas locales y transatlánticas), lenguaje que es, desde luego, para los estudiosos de las ciencias sociales, un registro preciso, aunque complejo, de las propias formas básicas de las relaciones sociales que caracterizan una sociedad determinada.

Quiero resaltar, para comenzar, algunos méritos del trabajo que Natalia Silva presenta, empezando por dos elementos en apariencia obvios, pero que son verdaderos imperativos de la práctica del análisis histórico. Me refiero, en primer lugar, a la rica y copiosa bibliografía que aporta la autora y que pone de presente cuáles son las canteras historiográficas en las que ha nutrido sus análisis, como también la forma en que conoce la literatura anterior y actual que ha estudiado el problema de la cultura escrita y en general de la circulación del impreso y del manuscrito en las sociedades hispanoamericanas. Me refiero también al importante trabajo de archivo que la autora ha adelantado como parte esencial de su investigación. El lector comprobará que una cantidad notable de fuentes primarias ha sido revisada en esta investigación, y que más allá de las acostumbradas referencias de pie de página, esos documentos soportan la construcción del argumento y dan lugar al despliegue ante el lector de una cantidad grande de ejemplos, lo que hay que agradecer, pues es de esta manera como los lectores sabemos exactamente cuál es la interpretación que se nos presenta y cuáles son los hechos en que se apoya, y qué podemos asumir, objetar o matizar de tal interpretación.

Por fuera de lo anterior creo que otros méritos más, menos obvios, tienen que ver con varios puntos que paso a señalar a continuación. En primer lugar, la idea de presentar un panorama de conjunto de las posesiones de la monarquía española en tierras americanas, admitiendo cierta desigualdad de las informaciones de que se dispone y sin que haya posibilidad por ahora de presentar en sus variantes cada una de las formas singulares de esa cultura escrita, las que aquí son ante todo ilustradas con los casos de Nueva España y del Virreinato del Perú, del cual formó parte durante los siglos XVI y XVII el llamado Nuevo Reino de Granada, que al mismo tiempo, por el camino, fue conformándose como una entidad propia. La estrategia de abordar el problema de la “literatura infamante” y similares, a través de un panorama de conjunto puede ser discutida, pero tiene ventajas innegables, siendo la más visible que evita la mala costumbre de presentar un trabajo que se refiera a una de las unidades políticas de la monarquía —digamos, por ejemplo, Nueva España— como si se tratara del conjunto hispanoamericano, una característica que me parece muy presente a lo largo del siglo XX en la historiografía latinoamericana. Lo que encontramos aquí tiene pues que ver sobre todo con un panorama inicial , que desde luego deberá completarse en el futuro, pero se trata de un paso adelante en una tarea necesaria, si se acepta que la monarquía hispánica fue una condición formadora del conjunto de lo que serán en el siglo XIX sociedades nacionales diferenciadas.

En segundo lugar debe mencionarse como mérito indiscutible el hecho de que el trabajo vuelve a comprobar, aunque no sea este un énfasis que se mencione de manera repetida en estas páginas, la existencia de una innegable cultura euroamericana , en todos los planos de la vida social, sin que ello niegue las creaciones locales, las “apropiaciones singulares”, la existencia de una diversidad étnica y cultural que constituye un contenido preciso y masivo de las formas culturales de Hispanoamérica, aunque, claro, será deseable que en trabajos posteriores de esta investigadora o de otros historiadores las llamadas “repúblicas india y negra”, logren una presencia más significativa, dando extensión a una perspectiva de análisis que hace ya bastantes años ha puesto en marcha la etnohistoriadora Joanne Rappaport, y que se sintetiza en su idea de ir más allá de la ciudad letrada —en la acepción hoy superada de “ciudad letrada” que hizo en otra época circular en alguno de sus trabajos don Ángel Rama, y que pronto adquirió gran popularidad (cf. por ejemplo Joanne Rappaport y Tom Cummins, Más allá de la ciudad Letrada: letramientos indígenas en los Andes [2011]. Bogotá, 2016)—.

A los anteriores méritos se agrega uno más, y es el énfasis de este trabajo en los siglos XVI y XVII, pues es un hecho conocido que la mayor parte de las investigaciones sobre el tema habían tenido como centro de análisis el siglo XVIII, y aun su segunda mitad, lo que podía dejar la impresión de que los pasquines y los libelos, las críticas escritas anónimas a las autoridades, fueran asunto solamente del periodo borbónico, siendo, en cambio, como este trabajo lo deja claro, una práctica de comunicación de uso relativamente generalizado, un uso de la cultura escrita que comprometía un abanico social amplio y “pluricultural”, por así decir, y una práctica que, como es fácil suponer, encontraba su suelo nutricio en las propias formas sociales de esas sociedades en proceso de constitución —la llamada experiencia americana —, una experiencia de vida que innovaba en todos los ámbitos, sociales e institucionales, y que tenía como repertorio de fondo un acervo de tradiciones europeas traídas por los colonizadores, acervo que constituirá el gran “libreto” a partir del cual los grupos sociales realizan sus propias construcciones in situ , dando lugar a la riqueza, variedad y originalidad que especifican una experiencia que no podía ser sino creativa y novedosa.

Читать дальше