1. L’analytique de la finitude

2. L’impensé de la norme, de la règle et du système

3. Discontinuités historiques et discursives

4. L’insurrection des savoirs assujettis

II. Esthétisation du savoir et mythisation de la pensée dans l’Afrique postcoloniale

1. Le sentir ou le devenir humain de la raison

2. L’enjeu esthétique de l’historicité propre des sociétés africaines

3. Le roman historique entre fiction et souci de la littérature

4. Le savant et le sorcier

5. Puissance du merveilleux et savoir oraculaire

III. L’esthétisation du savoir en contexte postcolonial : une impasse philosophique et culturelle

1. Le ghetto mythologique

2. Vision romantique du savoir et conception aristocratique de la société

3. Légitimation de l’inégalité sociale et moralisation l’exclusion économique

3 Le florilège de l’obscénité

I. Littérature de l’horreur et esthétique du désenchantement

1. Le devoir de violence : historicité tragique et esthétique du désastre

2. Le faux soleil des indépendances africaines

II. Esthétique de la subalternité et créativité de l’abus

1. Art de la traversée et esthétique des marges

2. Imagination politique de l’obscène et esthétique de l’entrelacement

3. Contamination culturelle et marchandisation de l’art africain

III. Révolution et création : postcolonialisme ou néocolonialisme ?

1. Décolonisation révolutionnaire et restructuration culturelle

2. Remettre les choses à leur place

3. Indépendance nationale et dynamisme culturel

4. Sortir de la clandestinité

4 Culture et Libération

I. Création, synthèse culturelle et émancipation chez Césaire

1. Le système colonial et la mise à mort de la culture indigène

2. La thèse du métissage culturel ou la barbarie par l’anarchie culturelle

3. La reprise de l’initiative historique

II. Le discours de l’hybridité dans la pensée postcoloniale africaine : culture afro-monde, indéterminisme historique et identités fractales

1. Itinéraires et trajectoires

2. Culture des marges, créativité de l’interstice et identités traversières

3. Afropolitanisme et concaténation des mondes

4. Conversations cosmopolites

III. Le postcolonialisme : hybritude ou servitude ?

1. Le biologisme culturel postcolonial ou le fatalisme de la servitude du nègre

2. En finir avec l’Apartheid global : l’idée d’une Afrique comme puissance auto-centrée

Conclusion

BIBLIOGRAPHIE

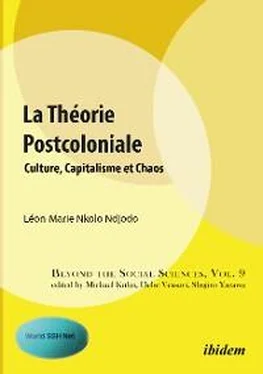

Le XXe siècle écoulé a été le théatre de transformations vertigineuses dans les domaines de l’art et de la culture. Deux facteurs principaux sont au fondement de ces bouleversements historiques. D’abord, la révolution informatique, informationnelle et communicationnelle du capitalisme dans la deuxième moitié du siècle a ébranlé les bases de la culture au profit d’une civilisation mondiale des images et du spectacle (Debord, 1967). Ensuite, l’hégémonie du marché dans l’univers des transactions humaines a produit un dispositif de civilisation inédit dans lequel des sphères naguère soustraites à l’échange marchand se sont retrouvées littéralement avalées par le marché. Beauté, savoir, moralité, droit, désir, amour, politique et religion ont subi la loi de la valeur d’échange. Une nouvelle séquence historico-culturelle s’est inaugurée avec pour nom la « postmodernité ».

Ce concept fait référence à l’hostilité de la nouvelle économie numérique et son idéologie managériale à toute institution autre que le marché (Lyotard, 1979). Fort d’un niveau sans précédent atteint dans l’accumulation mondiale du capital (Amin, 1970), le système de production capitaliste a provoqué la fluidification généralisée des référents culturels. Ce qui signifie, en clair, leur conversion en valeur d’échange et en monnaie. De ce processus a découlé un phénomène de liquéfaction extrême des structures affectives, symboliques et imaginatives de l’homme. Ce système de la « modernité liquide » (Bauman, 2006), ou de la « postmodernité » a fortement ébranlé le régime des arts et de la culture de l’Afrique contemporaine. La théorie « postcoloniale » est née du surgissement dans la cartographie cognitive récente du continent de ce que l’on nommerait l’ Afrique liquide 1 .

Durant la décennie 1970-1980, l’art africain réalise son tournant « postcolonialiste 2». Dans les domaines de la littérature, de la sculpture, de la peinture, du dessin, de la musique, de la danse ou de la cinématographie, la créativité africaine s’illustre par une quête permanente des motifs dégradés, vulgaires et obscènes. L’artiste contemporain africain se signale par sa dénonciation des formes d’expressions culturelles traditionnelles. Décrites par E. Mveng dans son étude sur les masques bamoun et bamiléké de l’Ouest-Cameroun, ces formes culturelles traditionnelles obéissaient au jeu harmonieux du signe, de la ligne et de la signification ; à travers ce jeu étaient traités les thèmes de la vie, de l’amour, de la justice, de la sagesse, de la force, de la richesse, du pouvoir (Mveng 1963 : 35-51). Or, mû par une certaine perversité, l’artiste postcolonial africain leur préfère un bric-à-brac de déchets industriels et de matériaux recyclés : roues de bicyclettes déformées, moteurs de véhicules défectueux, vieilles carrosseries, tuyaux de construction usagés, fers à béton rongés par la rouille, tôles usées et perforées, vêtements sales tombés en lambeaux, etc. L’artiste postcolonial africain privilégie ainsi la laideur et l’indécence, signature du sculpteur contemporain camerounais J.-F. Sumegne ( La Nouvelle Liberté ).

L’attrait de l’art postcolonial africain pour les montages anarchiques et le bricolage apparaît surtout comme le rejet des grands principes modernistes de l’art européen de l’époque de Diderot, Kant, Schiller, Hegel ou même Baudelaire, d’une part, et de l’art africain de la période des luttes révolutionnaires des années 1950-1960, d’autre part. Qu’il soit européen ou africain, le modernisme se définit avant tout par l’idéologie du progrès, qui signa la vocation universaliste et émancipatrice de l’art, y compris dans les formes supérieures du romantisme de Madame de Staël (1968). En comparaison, le roman pessimiste, grotesque, sale et hédoniste des auteurs postcoloniaux, se démarque du modernisme puissant, de l’optimisme historique et de l’esthétisme profonds des personnages et thèmes d’auteurs africains classiques, à l’instar de Sembene Ousmane, Mongo Beti, G. Oyono Mbia, F. Oyono (Moore, 1963 : 221-233) 3. Cette rupture peut s’étendre à d’autres noms de l’écriture noire moderne, ou des écrits modernes sur les Noirs : E. Olaudah, J. E. Capitein, F. Douglass, E. W. Blyden, W.E.B. Du Bois, A. Firmin, R. Wright, A. Césaire, A. Behn ou V. Schœlcher.

Un autre témoignage de ce basculement de l’art contemporain africain dans ce qui est tenu pour son moment « postmoderne » est fourni par l’interventionnisme massif du marché, avec ses industries culturelles, ses lois de la commercialisation, de la consommation et du profit, dans la production artistique (Bidima, 1997 ; Appiah, 2008). En transformant l’objet d’art africain en pure marchandise, et en répondant positivement au projet postmoderniste de l’esthétisation généralisée du réel (Lipovetsky, 1987 ; Lipovetsky et Serroy, 2013), l’artiste contemporain africain opère désormais au sein des réseaux globaux de la finance et de l’échange, dont il devient le héraut. De quelle manière la puissance d’hybridation du « capitalisme postmoderne » (Vakaloulis, 2011) se saisit-elle de l’objet d’art africain en lui imprimant la marque de l’indéterminisme, du non-sens, du bizarre et du nomadisme ? A quel point cette intrusion du marché légitime-t-elle la transformation liquide des imaginaires culturels dans l’Afrique noire contemporaine ? Il s’agit là de questions essentielles.

Читать дальше

![Fredrik Backman - Britt-Marie Was Here [Britt-Marie var här]](/books/61260/fredrik-backman-britt-marie-was-here-britt-thumb.webp)