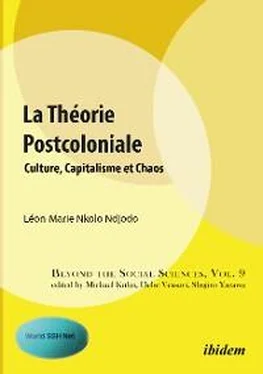

La thèse critique fondamentale de Nkolo Ndjodo est que « l’imagination culturelle dite « postcoloniale » est la forme de l’inventivité propre aux sociétés néocoloniales de l’époque néolibérale : elle accompagne et légitime au niveau de la conscience esthétique africaine la phase actuelle de l’insertion violente de l’Afrique dans le marché mondial.

De là découlent trois affirmations fondamentales.

1. Le flottement de la culture contemporaine correspond aux formes déterritorialisées et anonymes du capitalisme multinational de la fin du XXe siècle ; il se caractérise par sa volonté de détruire les structures collectives pour ne laisser debout que le calcul égoïste . De ce point de vue, la morale culturelle internationaliste, cosmopolite ou hybride de la théorie postcoloniale est une pernicieuse idéologie de la soumission.

2. Aussi, en deuxième lieu, à travers la notion d’« hybridité », le flottement de la culture africaine contemporaine à travers un nouveau cosmopolitisme ratifie-t-il le caractère débridé et subalterne des régimes d’exploitation capitalistes de la périphérie par le biais d’un art qui consacre l’insertion clandestine, marginale et interstitielle de l’Afrique dans la modernité.

3. Les philosophies et esthétiques de la liberté s’opposent vigoureusement à une « réinsertion frangée » du sous-continent dans le monde moderne. Dès lors, pour celles-ci, la réémergence au monde de l’Afrique passe par le besoin de reformuler les orientations de ses arts et de ses cultures par un grand effort de clarification et d’unification de la conscience autour de l’idée de construire l’Afrique comme un centre autonome de civilisation et de culture.

Voici un livre vigoureux qui veut nous sortir du découragement que l’esthétique et la pensée postcoloniales veulent installer dans nos consciences. Il est servi par un grand souci de clarté et d’intelligibilité. Il sera un précieux outil pour mieux comprendre notre univers mental.

Charles Romain Mbele

Professeur Titulaire

Université de Yaoundé I

Remerciements

Ce livre est une synthèse des recherches conduites depuis une décennie sous la houlette de maîtres bienveillants, les Professeurs Nkolo Foé, C. R. Mbele et L. Ayissi. Je dois mes premiers pas en philosophie à ces maîtres de qui je tiens les bases du raisonnement logique et les principes de la pensée critique. Dans leur effort théorique, ils m’ont mis sur la voie de la problématique esthétique et culturelle postmoderne et postcoloniale. Mes remerciements vont en premier lieu à ces hommes d’exception, penseurs d’envergure, pédagogues compétents et modèles de vie éthique.

Les thèses fondamentales développées dans ce livre ont été exposées sous formes d’intuitions lors de séminaires, d’ateliers d’écriture et de conférences organisés par le Conseil pour le Développement de la Recherche en Sciences Sociales en Afrique (CODESRIA), l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Mes remerciements vont à ces institutions et à quelques personnalités éminentes, notamment les Professeurs J.-B. Ouédraogo, A. Olokushi, B. Mvé Ondo et S. Pathé Guèye de regretté mémoire.

Le livre est le fruit de la collaboration scientifique avec le Dr M. Kuhn, le Dr Y. Okamoto et le Professeur S. Yazawa au sein du World Social Sciences and Humanities Network (WSSH Net). Il s’est nourri des échanges sur les poétiques de la révolte, l’hybridisme et le diasporique avec des amis chers, en particulier J. Des Rosiers, J.-M. Rosier, A. Dickow, G. Désert et B. Malela dans le cadre de l’Association Mélanges Caraïbes (AMC). Je leur témoigne ici toute ma gratitude. Cette reconnaissance va également au College of Teacher Education et à l’Institut d’Etudes Africaines (IAS) de l’Université Normale du Zhejiang (ZJNU) en Chine, en particulier aux Professeurs J. Yujiao de regretté mémoire, W. Xiulan et L. Hongwu.

Je suis redevable au Professeur Idrissou Alioum, Recteur de l’Université de Maroua, au Professeur C. Dili Palaï, Directeur de l’Ecole Normale Supérieure de Maroua et au Professeur Saibou Issa, Doyen de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Maroua, pour leurs encouragements et leurs appuis multiformes.

Enfin, pour leur soutien constant, je remercie mon adorable épouse, Marie Michelle, et mes enfants : Ménélik, Marie-Osiris et Isis-Anaïs. Ils trouveront dans cet essai l’expression de mon amour et mon dévouement.

TABLE DE MATIÈRES

Introduction Introduction Le XXe siècle écoulé a été le théatre de transformations vertigineuses dans les domaines de l’art et de la culture. Deux facteurs principaux sont au fondement de ces bouleversements historiques. D’abord, la révolution informatique, informationnelle et communicationnelle du capitalisme dans la deuxième moitié du siècle a ébranlé les bases de la culture au profit d’une civilisation mondiale des images et du spectacle (Debord, 1967). Ensuite, l’hégémonie du marché dans l’univers des transactions humaines a produit un dispositif de civilisation inédit dans lequel des sphères naguère soustraites à l’échange marchand se sont retrouvées littéralement avalées par le marché. Beauté, savoir, moralité, droit, désir, amour, politique et religion ont subi la loi de la valeur d’échange. Une nouvelle séquence historico-culturelle s’est inaugurée avec pour nom la « postmodernité ». Ce concept fait référence à l’hostilité de la nouvelle économie numérique et son idéologie managériale à toute institution autre que le marché (Lyotard, 1979). Fort d’un niveau sans précédent atteint dans l’accumulation mondiale du capital (Amin, 1970), le système de production capitaliste a provoqué la fluidification généralisée des référents culturels. Ce qui signifie, en clair, leur conversion en valeur d’échange et en monnaie. De ce processus a découlé un phénomène de liquéfaction extrême des structures affectives, symboliques et imaginatives de l’homme. Ce système de la « modernité liquide » (Bauman, 2006), ou de la « postmodernité » a fortement ébranlé le régime des arts et de la culture de l’Afrique contemporaine. La théorie « postcoloniale » est née du surgissement dans la cartographie cognitive récente du continent de ce que l’on nommerait l’ Afrique liquide 1 .

Enjeu de culture

Question de methode

Dé-fondations conceptuelles

Vers un monde rééquilibré

1 Mutations esthétiques et culturelles

I. Modernité esthétique et civilisation des mœurs

1. Le rationalisme esthétique classique et l’esprit aristocratique européen

2. L’empirisme esthétique des Lumières et la montée de la bourgeoisie commerçante

3. L’esthétique systématique et l’hégémonie de la bourgeoisie industrielle

II. Le chaos culturel postmoderne

1. La condition postmoderne : saturation culturelle et narrativisation du monde

2. Nihilisme philosophique et crise de la modernité culturelle

3. Primitivisme, néo-traditionalisme et exaltation techno-magique

4. Plateaux postmodernes

5. La logique culturelle du capitalisme tardif

III. Le palimpseste culturel postcolonial

1. Le régime de l’impudeur

2. Nouvelle liberté ?

3. Ni Dieu ni maître

4. Le fumier du diable et le nouvel âge de fer africain

IV. Nouvelles images du monde

1. Passerelles entre l’art et la vie

2. La vie humaine libre et totale

3. La vie belle

V. Faire peau neuve

1. Extirper la pourriture

2. Changer de bord

2 Discours, récit et vérité

I. Délégitimation des sciences humaines et narrativisation du monde

Читать дальше

![Fredrik Backman - Britt-Marie Was Here [Britt-Marie var här]](/books/61260/fredrik-backman-britt-marie-was-here-britt-thumb.webp)