EDICIONES UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Vicerrectoría de Comunicaciones

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 390, Santiago, Chile

editorialedicionesuc@uc.cl www.ediciones.uc.cl

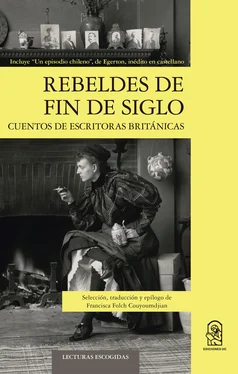

Rebeldes de fin de siglo

Cuentos de escritoras británicas

Selección, traducción y epílogo de Francisca Folch Couyoumdjian

Editado por Pablo Saavedra Silva

© Inscripción Nº 2021-A-4153

Derechos reservados

Mayo 2021

ISBN Nº 978-956-14-2804-1

ISBN digital Nº 978-956-14-2805-8

Diseño: Francisca Galilea R.

Diagramación digital: ebooks Patagonia

www.ebookspatagonia.com info@ebookspatagonia.com

CIP-Pontificia Universidad Católica de Chile

Rebeldes de fin de siglo: cuentos de escritoras británicas /

selección, traducción y epílogo Francisca Folch Couyoumdjian.

Incluye bibliografía.

1. Cuentos británicos – Siglo 20.

I. Folch Couyoumdjian, Francisca, compilador.

2021 823.914 + DDC 23 RDA

Para Olympia, mi incipiente “New Woman”.

Índice

Un episodio chileno

George Egerton

La esposa del sacerdote budista

Olive Schreiner

Teodora. Un fragmento

Victoria Cross

Una noche blanca

Charlotte Mew

La Virgen de las Siete Dagas. Una historia morisca de fantasmas del siglo XVII

Vernon Lee

EPÍLOGO

OBRAS CITADAS

George Egerton

Un episodio chileno1

El año nuevo contaba con solo dos amaneceres, el sol ardiente brillaba y danzaba sobre las olas y sacaba destellos a los herrajes de los barcos a vapor que se mecían sobre el oleaje interior y tiraban enérgicamente de las cadenas de sus anclas en la bahía de Valparaíso. Frente a un gran trasatlántico había una fragata holandesa que estaba de paso, y el Blanco Encalada, que había visto muchas batallas, saludaba a su camarada de nombre irlandés, el O’Higgins. Las casas brillaban blancas a medida que subían por la escarpada colina detrás de la ciudad, y la tierra ardía con color ocre dondequiera había algún espacio.

En la ciudad, la misa matinal favorita llegaba a su fin en la iglesia de Los Padres Franceses. En un país donde toda mujer es verdaderamente devota y pocos de los hombres jóvenes son creyentes, la congregación estaba, por necesidad, casi exclusivamente compuesta por mujeres. Había algunas excepciones: el viejo don José María Salamanca, quien fuera el más notorio donjuán de su tiempo, se había vuelto devoto en su decrepitud y, desde su silla de ruedas cerca de la puerta, en los intervalos de su asidua dedicación a “forjar su alma”, contemplaba con avidez a las jóvenes2 que entraban y salían.

A primera vista, la multitud arrodillada, observada desde atrás, parecía un tanto desalentadora: todas las figuras estaban vestidas de negro uniforme, todas las cabezas y hombros envueltos en un manto cuyas telas iban desde la hogareña lana de llama hasta el más costoso crepé de China. Sin embargo, una vez acostumbrado el ojo, un detalle de postura, un giro de cabeza, una vuelta del peinado bajo el manto o una línea del cuello y de los hombros, hacía reconocible a una novia o amiga.

No había coro, pero las notas del magnífico órgano, invocado a cantar sus melodías por una mano maestra, se elevaba divinamente a través del gran edificio oscuro, transportándolo a uno fuera de la penumbra hacia el magnífico altar en el extremo, lleno de luces estrelladas y flores fragantes, tallados raros y lámparas colgantes plateadas y doradas. El incienso se mezclaba persistentemente con el balbuceo líquido de oraciones y exclamaciones susurradas.

El sacerdote oficiante desapareció con su séquito de acólitos vestidos de blanco, el órgano estalló en una melodía casi profana de compases alegres, las cabezas inclinadas se levantaron como si hubieran sido tocadas todas a la vez, y la iglesia se llenó con el chasquido de sedas y el movimiento de mujeres que se aprestaban a salir del templo; y desde la oscuridad sombría, un mar de rostros, con ojos brillantes y labios carmín, como corazones de flores con pétalos negros, brotó ante el espectador.

Muchas de las bellas devotas hacían una concesión a este mundo eternamente seductor, a la carne y al demonio, vistiendo una mañanita de color primoroso, cuya manga adornada de encaje asomaba coquetamente bajo el manto sombrío, mientras la mano de su dueña sostenía una alfombra para arrodillarse. Con tobillos delicados, pies pequeños en zapatos elegantes y enaguas con adornos de encaje, incluso el uniforme prescrito por las regulaciones de la iglesia no carecía de atractivos.

Dos muchachas, en el primer primor de su juventud, salieron con la multitud, atendidas de cerca por una anciana con un desteñido manto negro. La más baja era rellenita como una perdiz alimentada con maíz, y un rubor damasco brillaba sobre su piel morena; su cabello negro crecía en forma de “pico de viuda” en su frente baja, y estaba dispuesto en patillas3 sobre sus sienes. Sus ojos negros, más bien pequeños, brillaban vivazmente, su barbilla era pesada y su nariz grande, pero su ancha boca roja mostraba unos dientes de exquisita blancura, y unos hoyuelos se ocultaban y aparecían cuando reía, y reía a menudo, enfatizando su alegría con los gestos de una pequeña mano bronceada y una muñeca absurdamente pequeña, alrededor de la cual las cuentas de coral y plata y la cruz que pendía de su rosario, se convertían en una eficaz pulsera temporal. Sus pies y tobillos eran como los de un elfo, su manto ajustado con tal arte (pues es un arte) que la delgadez redondeada de su cintura y las generosas curvas de su busto aparecían simplemente acentuadas, no ocultas. Pícaramente ingeniosa, delicadamente voluptuosa y de quince años.

Su compañera era del tipo opuesto: pies más grandes, extremidades más largas, figura llana y sin forma, con una gracia indomable en cada movimiento, tez clara y anémica, espolvoreada con diminutas pecas de color miel oscuro; rasgos vivaces e irregulares; ojos hundidos y dispuestos de manera extraña, que cambiaban de color, destellando verdes bajo una luz, y amarillo ajerezado bajo otra; aquellos ojos verdes que han sido alabados y cantados por los poetas españoles en todas las claves. El borde de encaje en su manto de crepé lanzaba reflejos sobre su flequillo dorado, de rojo cobrizo cuando lo atrapaba el sol, lo que la volvía irresistible en una tierra donde una de cada dos mujeres es un estudio pictórico en negro o pardo. También corría cálida sangre chilena por sus venas, aun cuando sus rivales la llamaban la gringuita; y aunque gringo es un término que connota cierto desdén, tenía la gracia, la simpatía rápida, el temperamento que nunca es, ni por azar, un componente significativo de un sajón puro, y ella era la joven más coqueta del puerto.

Las muchachas charlaban alegremente, saludando a mucha gente que conocían mientras caminaban.

Una mujer alta, vestida con un manto y un traje de cachemira azul pálido, pasó junto a ellas con la cabeza inclinada.

–¡Qué curioso! ¿Quién será? –preguntó Betty, la del cabello color bronce.

–¡Oh, si es María Concepción Buñoz! Está haciendo una promesa –mostrando hoyuelos y dientes mientras sonreía con deliciosa malicia–, una promesa con la esperanza de mantener a Enrique fiel, una promesa en azul virginal.

–¡No!… ¿Verdad? –dijo incrédulamente.

–Bueno –con un gracioso encogimiento de hombros–, eso me dijeron a mí. Enrique se enamoró de esa chica Bunsted. ¡Pfft! –chasqueando la lengua–. ¡Una gringa estirada, toda rosada y blanca como una caña de azúcar, y tan antipática, Jesú, María! Ni una pizca de gracia, pero una billetera, ¡oh la la! ¡Pobre María Concepción! El año pasado, cuando estaba comprometida con José Martínez, hizo una manda, tres veces siete, durante veintiún días, vestida en café, imagínate –con un expresivo flirteo de dedo y ceja–, café con leche: ¡marrón! ¡Con su color y piel!

Читать дальше