De lo anterior se sigue que el libro de Richard propone un conjunto de problemas que dignifican la tarea del estudioso y la elevan a un nivel que si no prescinde del conocimiento fáctico, que debe ser ahondado, se eleva cualitativamente. La historia deviene un conjunto de problemas específicos, renuentes a esquemas preconcebidos y a juicios apresurados; quebradero de cabeza, si se quiere, que pide una conceptualización original cuando es comparada con la utilizada –aunque no exenta de reparos– en el estudio de las otras regiones del antiguo imperio español. El abordaje del período de que Richard da cuenta exige desprejuicio e imaginación. Y no en último término, una vasta reflexión sobre la creatividad de los pueblos y su enfrentarse con un linaje de intereses radicalmente antagónicos.

León Pomer

En reconocimiento de mi gratitud a las personas e instituciones que han contribuido con su apoyo moral, académico, técnico y financiero durante los cinco años insumidos en la preparación de esta obra, debo especial gratitud a Lewis Hanke, quien me hizo conocer la trayectoria del Dr. Gaspar Rodríguez De Francia; a Robert N. Burr por sus muchos años de tolerante guía y apoyo incondicional; al personal del archivo de Indias (Sevilla, España), del Archivo General de la Nación y Museo Mitre (Buenos Aires, Argentina), del Archivo General de la Provincia de Corrientes (Argentina) y a la Biblioteca Nacional (Río de Janeiro, Brasil), por su asistencia profesional y amistosa; a la Comisión Fulbright, University of California Regents Patent Fund, el Departamento de Historia, a la Biblioteca de Investigación y a la Sección de Becas de Graduación y Asistencia de la Universidad de California, por los años de apoyo financiero, técnico y moral que me proporcionaron generosamente; a Hipólito Sánchez Quell quien, durante 1972 y 1973, gentilmente me abrió el Archivo Nacional de Asunción, aun cuando estaba oficialmente cerrado por extensas refacciones, y a Vicente Laguardia y Rubén Pérez, junto a los demás miembros del personal del archivo, quienes, con paciencia profesional y cordialidad extraordinaria, facilitaron la investigación; a María Cristina Montano, por su asistencia en la investigación del archivo y su firme camaradería; a Efraím Cardozo, Víctor Chamorro N., Julio César Chávez, Adriano Irala Burgos, R. Antonio Ramos y José Antonio Vázquez, por sus muchas horas de consulta profesional; a Roberto S. Thompson por su asistencia técnica y cesión de oficina en el edificio del diario abc (Asunción); a John Michon y Robert D. Poitras por su amplia asistencia técnica durante todas las fases de esta obra; a Juan Andrés Cardozo, Kenneth Cloke, Waldo Mazelis, Mario Savio, Alexander Saxton, Allyn Sindenbrand, y James Wilkie por sus extremadamente útiles críticas y sugerencias; a Johnatan Cobb por la corrección del manuscrito; a Michele Burgess por el tipeado del manuscrito; a Celso Aurelio Brizuela por la preparación de los mapas y gráficos; a Joel Filártiga, por contribuir con la ilustración; a Domingo Laíno por sus años de asesoría profesional y asistencia técnica; a E. Bradford Burns por su estímulo y asistencia en la publicación de la obra; y a Henri J. M. Nouwen por su amistad y confianza.

Sin tener en cuenta estas enormes contribuciones, sin las cuales esta obra ciertamente no habría podido concluirse, el autor acepta plena responsabilidad por todas las traducciones y cualquier defecto conceptual o histórico.

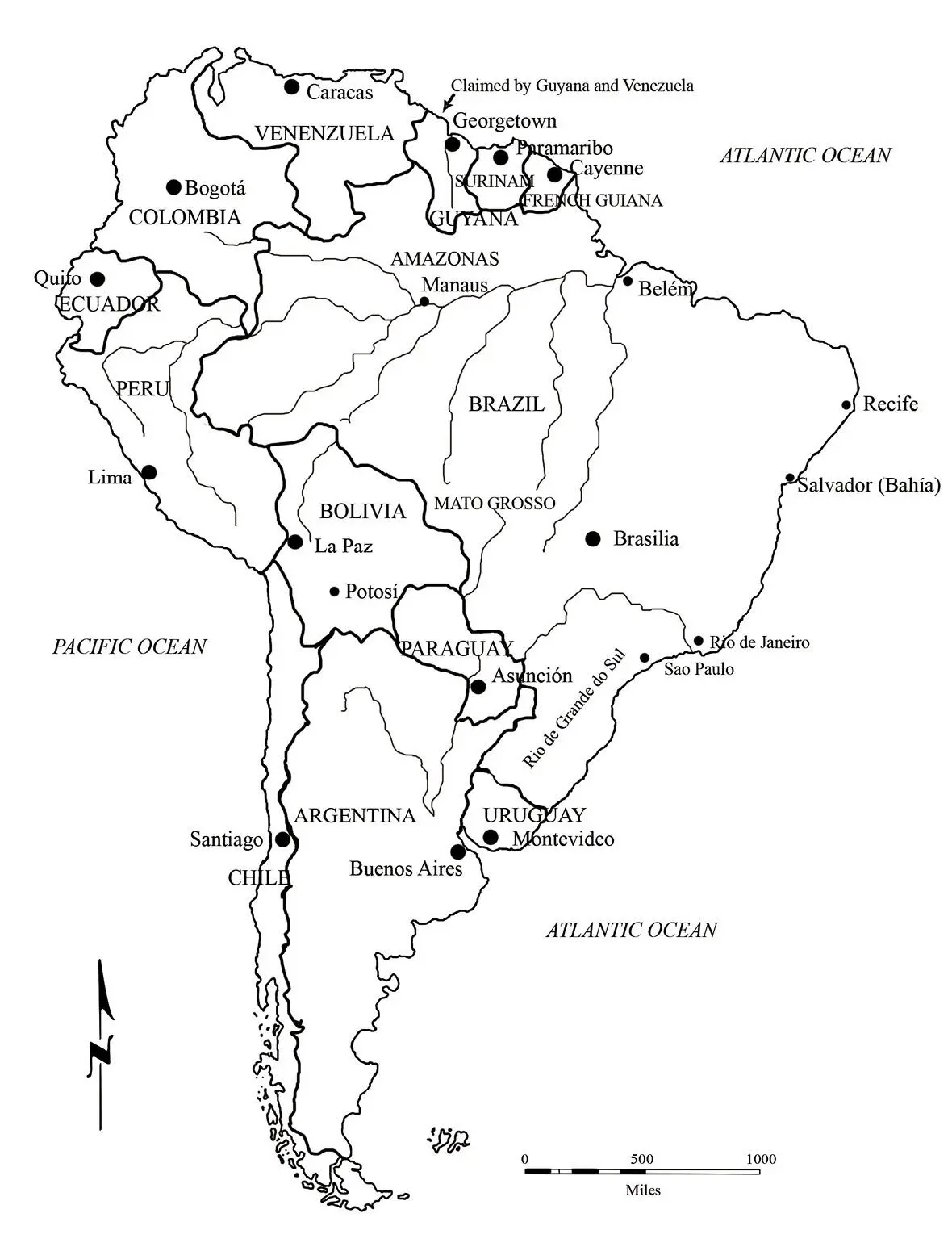

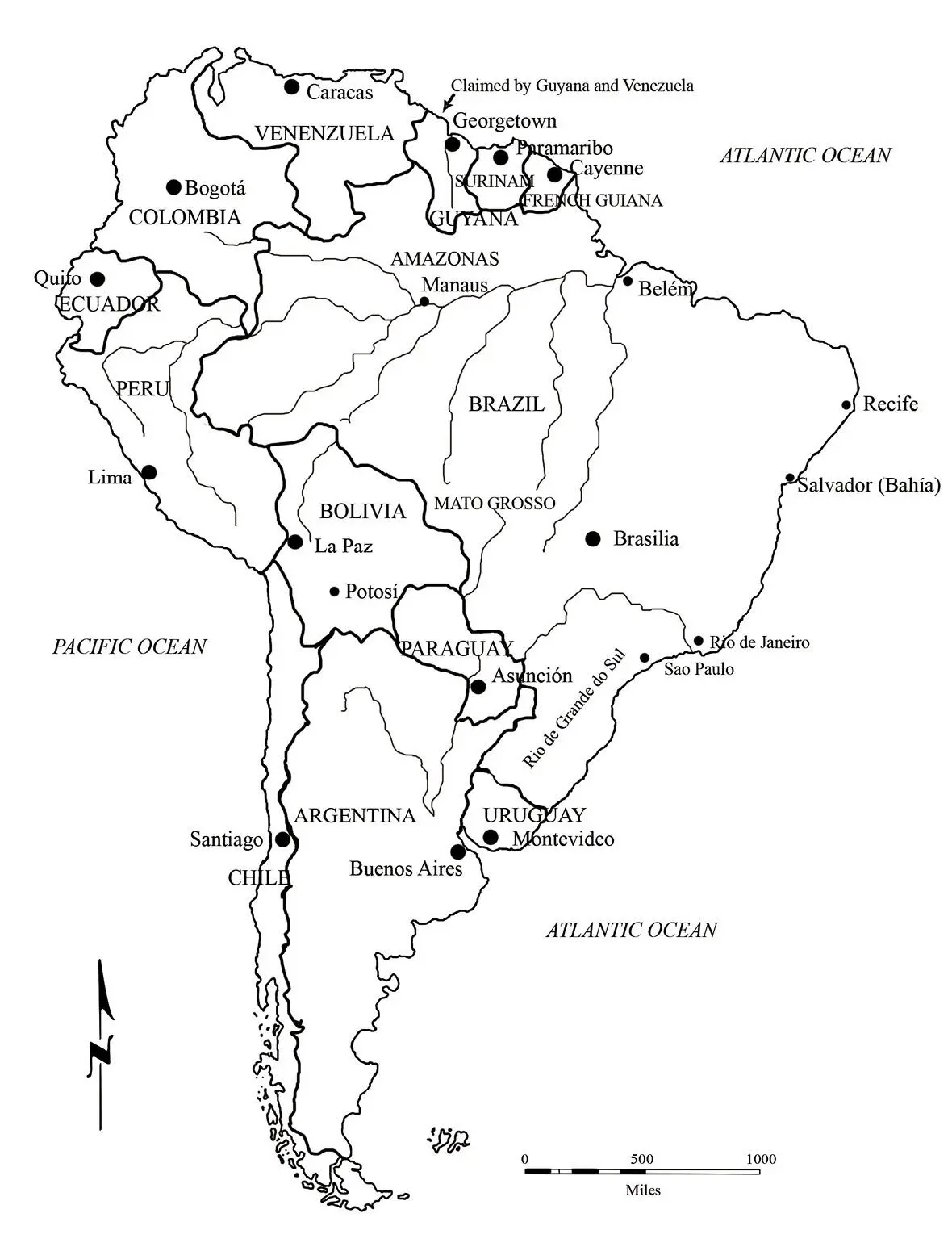

Mapa 1. América del Sur

Las instituciones políticas y económicas que gobernaron la América española durante la era colonial, fueron establecidas para enriquecer a España, no para promover la prosperidad de América. El oro y la plata del Nuevo Mundo, así como otros productos americanos, solventaron siglos de participación española en las luchas por el poder en Europa. La España propiamente dicha, sin embargo, era una colonia económica de los países más industrializados de Europa. En consecuencia, para cubrir su déficit crónico en la balanza de pagos, gastó la mayoría de sus riquezas provenientes del Nuevo Mundo en artículos manufacturados importados. De este modo, la riqueza de la América española sirvió en último término para financiar la industrialización de las naciones europeas del Norte. Al lograr la independencia y romper sus vínculos políticos y económicos con España, las nacientes naciones latinoamericanas desplazaron su dependencia económica hacia otras naciones de Europa más industrializadas, iniciando con ello la era neocolonial.

Con su nuevo status político y económico, la estructura social de América también sufrió un cambio. Sin alterar la tradicional estructura de poder de la sociedad de clases de las anteriores colonias, la oligarquía criolla nativa asumió la posición dominante, reemplazando a los españoles en la cúspide de la pirámide social. Este cambio en el lugar de privilegio y poder fue la principal modificación generada por las guerras de independencia. No obstante, las condiciones básicas de vida para la vasta mayoría de los latinoamericanos permanecieron iguales: solo cambiaron los amos.

Esta transferencia de poder no fue un cambio ordenado o pasivo de la guardia social, y en ningún lugar de toda América Latina tuvo un curso tan sangriento, complejo y prolongado como en la región del Río de la Plata (mapa 2). Durante casi setenta años (1811-80), el área que abarcaba el antiguo Virreinato español –actualmente Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay– fue escenario de intermitentes conflictos armados entre grupos americanos rivales. Tras la derrota relativamente rápida de los españoles en la región, la solidaridad criolla se quebró. A pesar que el resultado de la lucha contra los españoles no se decidiría de forma concluyente hasta pasada una década, el conflicto de poder entre las facciones criollas rivales en el Río de la Plata fue vigoroso, incluso en el período inicial, y estalló en guerra civil después de 1814.

Las raíces del conflicto radicaban en la geografía del área y en la economía política del imperio colonial español. Al desembocar en el Río de la Plata y encontrarse allí con el océano Atlántico, los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay forman un solo puerto de entrada, que ejerce el dominio de todo el sistema fluvial y, por consiguiente, del acceso a lo que entonces eran las provincias españolas y portuguesas del interior. Desde la Conquista hasta el siglo XIX, los dos imperios confrontaban de forma periódica y violenta sobre el dominio del puerto. Hasta que la Guerra Cisplatina (1825-28), que dio por resultado la creación del estado neutral del Uruguay, puso término a los reclamos brasileños.

La dominación del puerto, en detrimento de las provincias río arriba, también fue el punto principal de conflicto entre los habitantes españoles de la región. Para garantizar el acceso del interior al mar, una expedición desde Asunción fundó nuevamente en 1580 el puerto abandonado de Buenos Aires. Sin embargo, después de solo cuatro décadas la Corona Española ordenó su cierre, y se cedió a la presión de la poderosa corporación que caracterizó la historia nacional de Argentina de la primera época.

El Paraguay constituye la única excepción en este período plagado de conflictos en la historia de la región (mapa 3). Bajo el liderazgo del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, este país no solo mantuvo neutralidad absoluta en la sangrienta lucha por el poder en el Río de la Plata, sino que, aferrándose a la independencia política y económica puso en práctica una verdadera revolución social radical. Los notables logros del régimen popular no deberían ser considerados como anécdotas de la vida de este ‘gran hombre’ histórico, pero sin duda Francia desempeñó un papel central en la profunda transformación del Paraguay.

Читать дальше