Der Konflikt wurde zum offenen Bürgerkrieg, als der damalige Kaiser 1341 starb und den neunjährigen Johannes V. als Erben hinterließ. Der Hof spaltete sich in zwei Parteien. Auf der einen Seite fanden sich als Unterstützer des Jungen seine Mutter, die Kaiserinwitwe Anna von Savoyen, der griechisch-orthodoxe Patriarch und der Großadmiral. Sie plädierten für die Vereinigung mit Rom als Mittel, das Reich durch militärischen Beistand zu stärken. Ihnen schwebte ein wiedererrichtetes Byzanz nach dem Muster der lateinischen Seehandelsstaaten vor. Unterstützt wurden sie dabei durch viele griechische Stadtbewohner. 15Auf der anderen Seite führte der Großdomestikos Johannes Kantakuzenos, ein mächtiger General und Militärberater bei Hof, die Opposition gegen die Kaiserin und ihre Partei an. Kantakuzenos hatte die Rückendeckung der meisten anderen begüterten Aristokraten in Thrakien sowie jener orthodoxen Christen aller Schichten, die gegen eine Vereinigung mit Rom waren. Entscheidend war, dass Kantakuzenos außerdem die Unterstützung des Mönches Gregorios Palamas, des Anführers der Hesychas-ten, hatte.

Die Sympathien für den Hesychasmus bildeten die geistliche Dimension des dynastischen Konflikts. Als Bewegung der persönlichen Erneuerung kreiste der Hesychasmus um das innere Gebet und verwendete das Jesusgebet, das „Gebet des Herzens“, als Meditationsübung. Diese schlichte Gebetsformel, Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner, führte zu heftigem Streit. Zwar hatte der Hesychasmus uralte Wurzeln in der griechischen Spiritualität, doch seine Einführung auf dem Berg Athos im frühen 14. Jahrhundert n. Chr. war die Geburtsstunde einer geistlichen Erneuerungsbewegung. Als türkische Raubzüge in den 1320er-Jahren ein zeitweiliges Ausweichen nach Saloniki erzwangen, kam der Hesychasmus aus seiner monastischen Ecke und wurde zur Massenbewegung. Kritiker griffen ihn als vernunftfeindlich an und spotteten über seine Vorschriften zur yogaartigen Kontrolle der Atmung, doch die Predigten und Schriften des Gregorios Palamas stellten die Bewegung auf festen theologischen Boden. Palamas deutete die Erfahrung des Gläubigen im kontemplativen Gebet als Begegnung mit Gottes Energien in Gestalt des Lichts, desselben Lichts, das Christus auf dem Berg der Verklärung umleuchtet hatte. Rabiat wurde der theologische Schlagabtausch wegen der Unterscheidung, die Palamas zwischen den Energien Gottes und dem Wesen Gottes machte; letzteres sei unzugänglich und unbegreiflich. Der entscheidende Punkt für Palamas war, dass die Theologie allein ungeeignet sei, wahre Gotteserkenntnis hervorzubringen – die Mysterien Gottes überstiegen jede rationale Beschreibung. Die einzige Hoffnung auf Erlösung sei ein Wandel der Seele durch das wahre Licht der Gnade Gottes. In den Augen vieler griechischer Aristokraten, die der wachsende Einfluss italienischen Handelsdenkens beunruhigte, war die hesychastische Spiritualität Ausdruck einer authentischen griechischen christlichen Identität. 16Obwohl es Ausnahmen gab, waren Hesychasten wie Palamas in der Regel starke Unterstützer von Kantakuzenos und widersetzten sich einer Vereinigung mit Rom aus tiefster Seele. 17

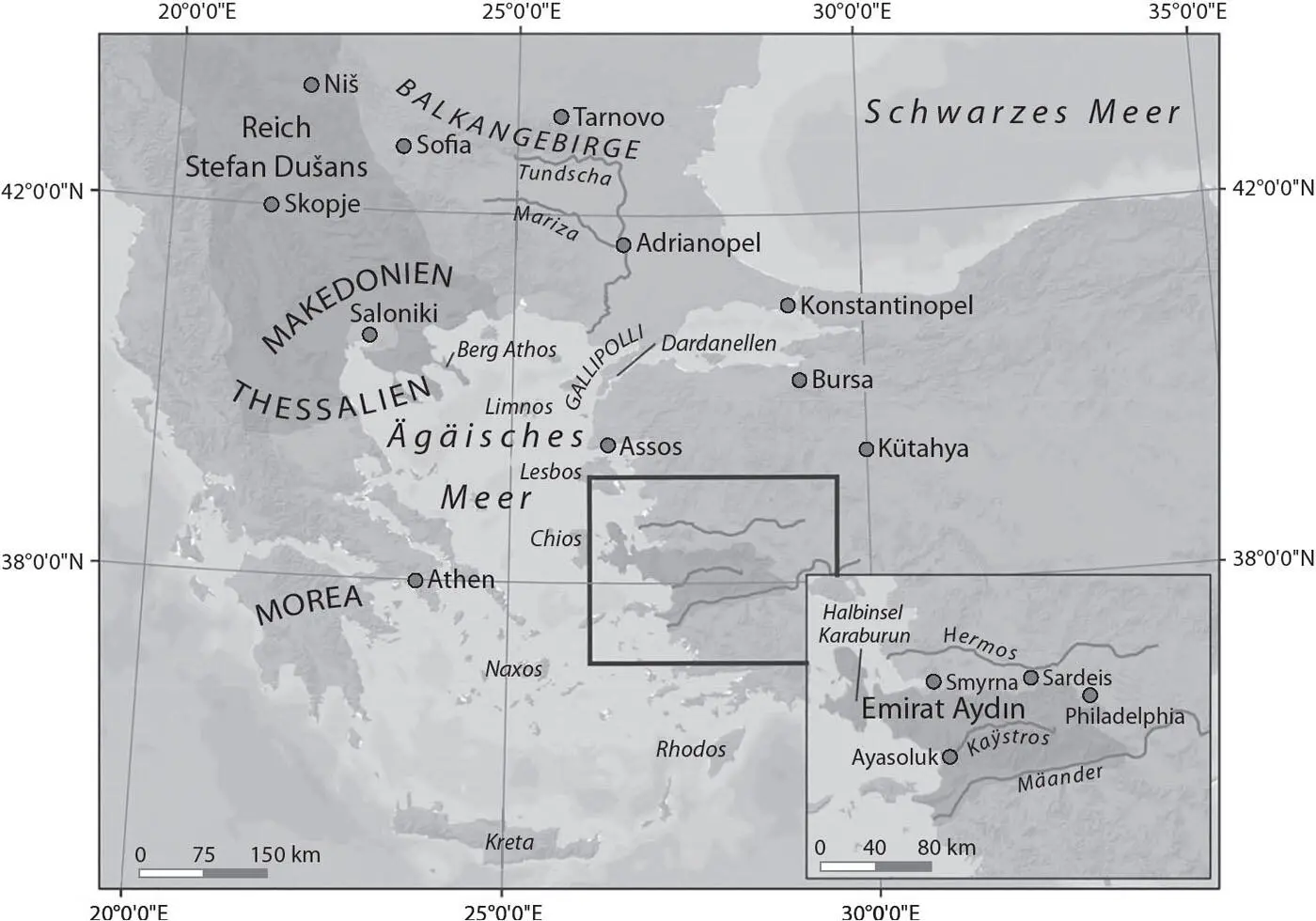

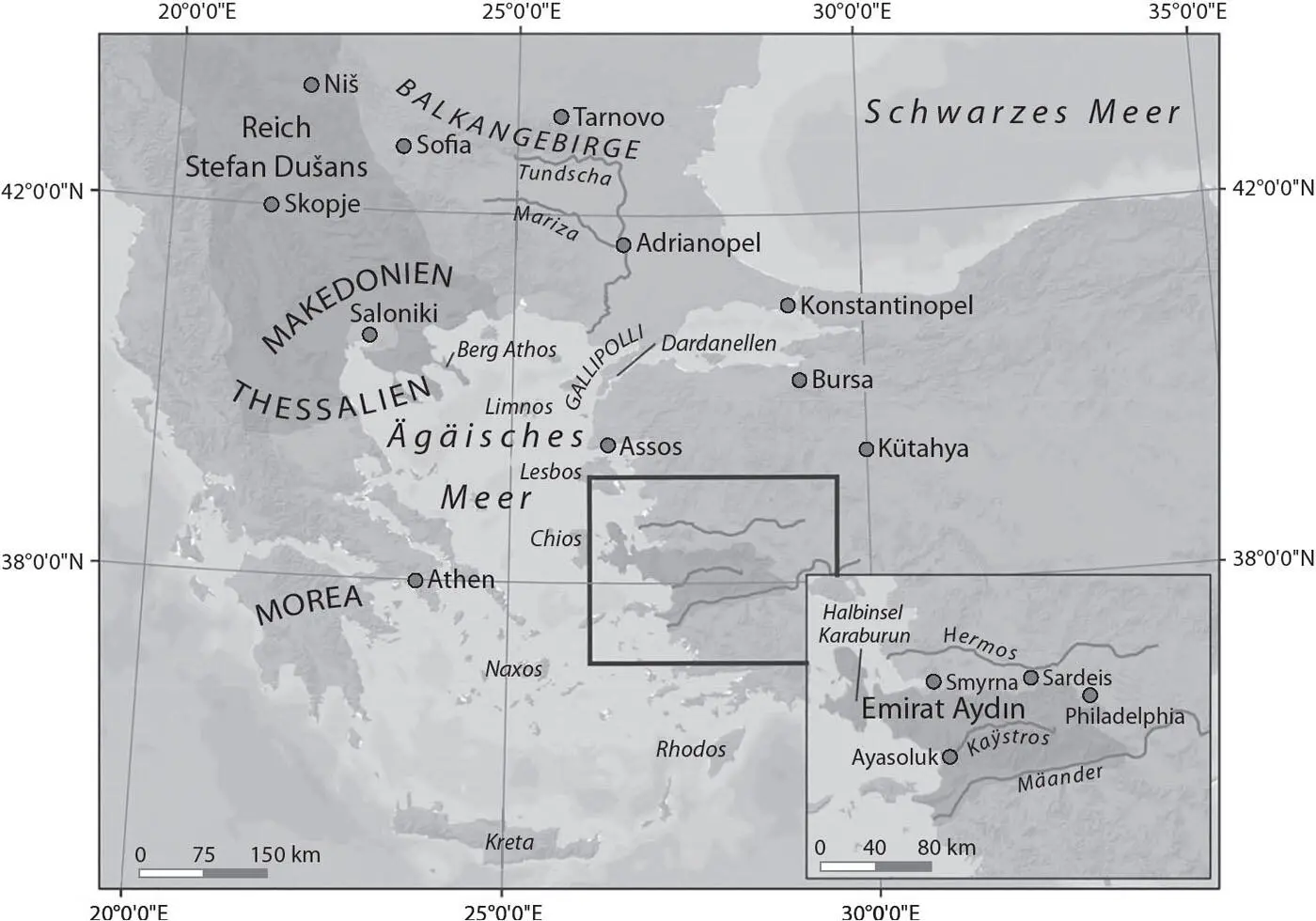

Karte 1.2: Das Umland der Ägäis

Als Kantakuzenos sich im Herbst 1341 in Thrakien aufhielt, führten der Patriarch und die Kaiserin in der Hauptstadt einen Putsch durch. Sie beschlagnahmten Kantakuzenos’ Vermögen und ließen seine Mitstreiter, darunter Gregorios Palamas, einkerkern. Im Gegenzug erklärte Kantakuzenos sich zum Mitkaiser des Kinderkaisers Johannes V. und ernannte Palamas zum Erzbischof von Saloniki. Doch ein der Kaiserin wohlgesinntes „Zeloten“-Regime übernahm die Herrschaft in Saloniki und hinderte Palamas daran, sein Amt anzutreten, und der Hesychasmus wurde vorerst offiziell verurteilt. Palamas wanderte in den Kerker, und Kantakuzenos floh nach Priština, wo er fast ein Jahr unter dem kühl-berechnenden Schutz des slawischen Königs Stefan Dušan stand. Sobald Kantakuzenos abreiste, wechselte Dušan die Seiten, verlobte seinen Sohn mit der Schwester des Kinderkaisers 18und plünderte ganz Makedonien mit Ausnahme von Saloniki.

Beide byzantinischen Lager suchten Verbündete unter Adligen und Nachbarn, nicht nur bei den Slawen, sondern auch unter den italienischen Stadtstaaten, deren Kolonien in der Ägäis und den zahlreichen türkischen Emiren entlang der Ägäis- und Schwarzmeerküste. Die Kaiserin trat an Orhan heran, fädelte aber nach einer frostigen Reaktion stattdessen die Unterstützung durch Orhans südlichen Nachbarn ein. Kantakuzenos holte sich beim türkischen Emir der Troas eine Abfuhr, 19gewann aber die Rückendeckung des Emirs von Aydın, des mächtigsten aller türkischen Emirate an der Ägäis. Aydın entsandte eine Flotte und Truppen nach Thrakien und verheerte die italienischen Handelsstützpunkte auf den ägäischen Inseln. Doch im Oktober 1344 eroberten die vereinten Truppen des Papstes, Venedigs, des Königs von Zypern und der Johanniter den Hafen und die Zitadelle von Smyrna, eine Niederlage, von der sich Aydın nie wieder ganz erholte.

Nun wandte sich Kantakuzenos an Orhan. Durch Orhans Eheschließung mit Kantakuzenos’ zweiter Tochter, Theodora, besiegelten sie ein dauerhaftes Bündnis. 202000 türkische Krieger unter Führung von Orhans Söhnen schlossen sich Kantakuzenos’ Sohn Matthaios auf einem Feldzug an, um Stefan Dušan zu vertreiben und Thrakien zu plündern. Die Palastfraktion um die Kaiserin ersuchte um einen Waffenstillstand, und 1347 zog Kantakuzenos siegreich in Konstantinopel ein. Er ließ sich vom Patriarchen krönen und gab seine dritte Tochter, Helena, dem jungen Johannes V. zur Frau, der wie geplant sein Mitregent wurde. Um seine Unterstützung zu demonstrieren, feierte und jagte Orhan gemeinsam mit Kantakuzenos am Bosporus gegenüber von Konstantinopel. 21Kantakuzenos leitete nach seiner Krönung ein Kirchenkonzil, auf dem der Hesychasmus wie erwartet für orthodox erklärt wurde. Man ernannte einen hesychastischen Patriarchen, und Gregorios Palamas konnte sich endlich als Erzbischof in Saloniki niederlassen.

Der Schwarze Tod und das Marmara-Erdbeben

Keine sechs Monate nach dem Festgelage am Bosporus erreichte der Schwarze Tod Konstantinopel. Die Pest traf das Ägäisbecken innerhalb nur einer Generation in zwei Wellen, erst 1348 und dann wieder 1361. Indem sie Eurasien auf den binnenländischen Handelswegen durchquerte, verwüstete sie das Khanat der Goldenen Horde, dann breitete sie sich von den Schwarzmeerhäfen auf der Halbinsel Krim in die Ägäis und das Mittelmeer aus und gelangte über den Kaukasus ins mongolische Täbris. Von dort aus schlug die Epidemie 1348 in Mossul und Bagdad zu. Eine armenische Quelle erwähnt sie am oberen Euphrat. Im Jahr darauf wütete sie an allen Küsten der Ägäis und des Mittelmeers sowie auf Zypern.

Ibn Battuta verlor durch die Seuche seine Mutter. Er wurde Zeuge der Gebete, des Fastens und der Prozessionen, die als Antwort auf die Epidemie im Sommer 1348 in Damaskus abgehalten wurden. „Die ganze Bevölkerung der Stadt schloss sich an“, schrieb er.

Die Juden zogen aus mit ihrem Buch des Gesetzes und die Christen mit ihrem Evangelium, bei sich ihre Frauen und Kinder; die ganze Versammlung in Tränen und demütigem Flehen begriffen, mit dem sie die Gnade Gottes kraft seiner Bücher und seiner Propheten anriefen. Sie zogen zur Moschee der Fußabdrücke und verharrten dort in Bittgebeten und Anrufungen bis beinahe Mittag, dann kehrten sie zur Stadt zurück und hielten das Freitagsgebet ab. 22

„Die Verzweiflung war ganz entsetzlich“, schrieb Kantakuzenos über die Situation in Konstantinopel. Er und seine Frau sahen ihren jüngeren Sohn sterben, und „zu der Seuche gesellte sich die schwere Last der Bedrückung“. Für Kantakuzenos war die Epidemie eine Prüfung Gottes, die die Menschen zu tugendhaftem Handeln trieb. „Viele verteilten ihre Habe an die Armen, noch ehe die Seuche sie getroffen hatte. Sahen sie irgendwann erkrankte Menschen, war nicht einer unter ihnen so herzlos, dass er nicht Reue für die von ihm begangenen Sünden zeigte …“ 23

Читать дальше