Abb. 1.1: Die Gräber von Osman und Orhan in Bursa auf einer Fotografie von Abdullah Frères, ca. 1880–1893

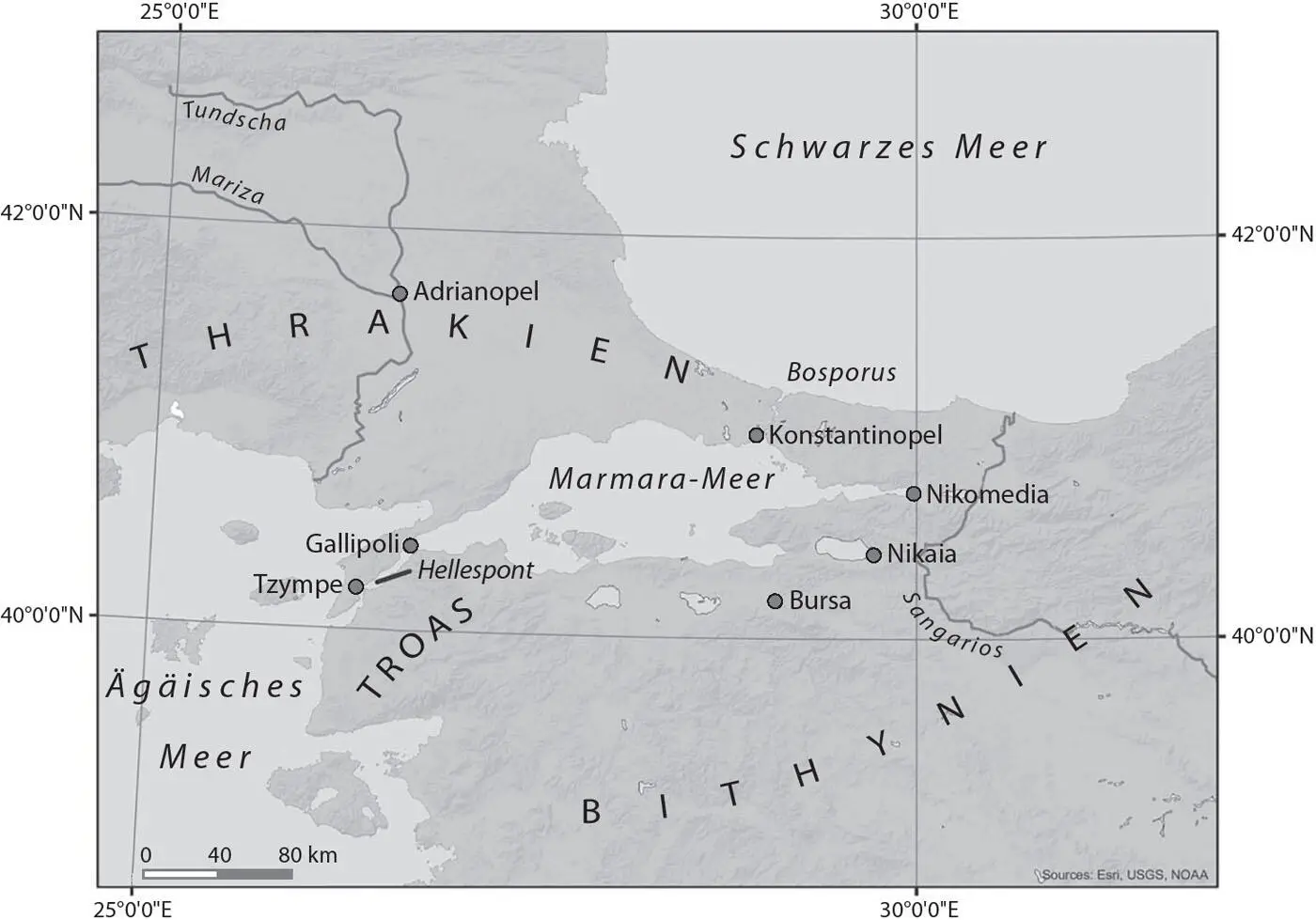

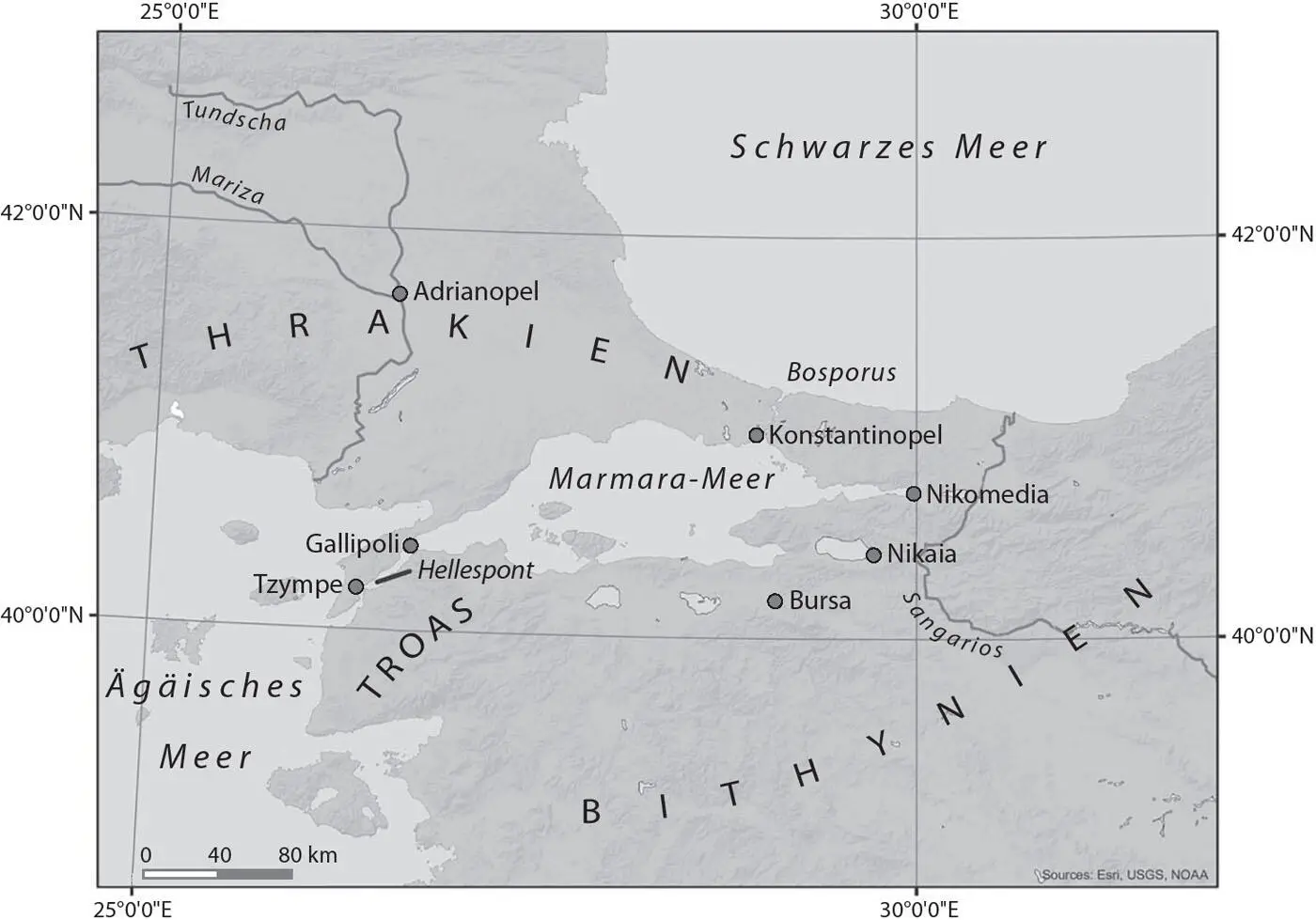

Laut dem, was Pachymeres schrieb, können wir über jenen Türken, den er Ataman nennt, mehr oder weniger nur vermuten, dass er ein Krieger war. Nach den Kriegszügen vom Sangarios (Sakarya) und dem Sieg bei Bapheus strömten ihm von fern und nah türkische Krieger zu. 7Ataman belagerte Nikaia, und obwohl er die Stadt nicht einnehmen konnte, überzog er ihre Umgebung mit Überfällen, tötete dabei viele, machte einige Gefangene und schlug den Rest in die Flucht. Mehrere andere Festungen und befestigte Städte im Sangarios-Tal nahm er jedoch ein und nutzte sie als Depots für seine Beute. Auf ähnliche Art verwüstete er das Umland von Prusa (Bursa), konnte aber auch diese Stadt nicht erobern.

Unsicher ist auch Osmans Todesdatum. Wahrscheinlich war er 1324 schon tot, dem Jahr, in dem sein Sohn Orhan eine Stiftungsurkunde beglaubigte. 8Der marokkanische Weltreisende Ibn Battuta, der die Region in den Jahren 1331–32 besuchte, schrieb, dass Osman in der Moschee von Bursa begraben sei, bei der es sich wahrscheinlich um die frühere Kirche St. Elias handelt. 9Wegen eines Erdbebens steht diese Kirche heute nicht mehr. Inzwischen liegen die sterblichen Überreste Osmans neben denen von Orhan; Vater und Sohn ruhen in einem Doppel-Mausoleum, das 1863 errichtet wurde.

Weitaus leichter als für Osman, den Vater, lassen sich zeitgenössische Belege für Orhan, den Sohn, finden. Zwei Inschriften Orhans sind erhalten und außerdem Abschriften dreier seiner Stiftungsurkunden. 10Namentlich erscheint er in mongolischen Rechnungen 11, und auch in persischen und arabischen Quellen wird er erwähnt. Ibn Battuta behauptete, Orhan begegnet zu sein, „dem größten der Könige der Turkmenen und dem reichsten an Vermögen, Land und Heeresmacht“. Orhan „kämpfte ständig mit den Ungläubigen“ und reiste regelmäßig zwischen seinen über 100 Burgen umher, überzeugte sich, dass sie in gutem Zustand waren, und blieb nie länger als einen Monat an einem Ort. 12Ibn Battutas Bild eines unablässig kämpfenden Orhan wird von griechischen Autoren nachdrücklich bekräftigt. Er und seine Männer eroberten 1326 nach langer Belagerung Prusa (Bursa), und im darauffolgenden Jahr ließ Orhan dort Münzen prägen, wie ein erhaltenes Silberstück zeigt. Im Jahr 1331 fiel Nikaia (İznik) an Orhans Truppen und 1337 Nikomedia (İznikmid, İzmit). Die Einnahme dieser drei bedeutenden griechischen Städte – Prusa, Nikaia und Nikomedia – machte Orhan zum Herrn der gesamten Region Bithynien.

Karte 1.1: Die Umgebung des Marmarameers

Orhan war aber nur einer von vielen türkischen Herrschern, denen Ibn Battuta auf seiner Reise durch Kleinasien begegnete. Turkmenische Sippen, die vor den Mongoleneinfällen flohen, bildeten die Streitmacht für so manchen ehrgeizigen Fürsten, der seit den 1290er-Jahren die Flusstäler und Küsten von Schwarzem Meer, Marmarameer und Ägäis plünderte. Außer Orhan nutzten auch mehrere von ihnen ihre bewaffneten Banden, um primitive Verwaltungsstrukturen zu schaffen. Um 1340 kontrollierten sie die meisten Überlandrouten und Karawanenstädte der Flusstäler und schalteten sich an den Küsten in den Kampf zwischen Byzanz und den italienischen Seestaaten um die Häfen und Schifffahrtswege ein. Die türkischen Fürsten dieser Grenzlande und ihre Gefolgsleute erschienen nicht nur den Griechen als roh und unbezähmbar, sondern auch den weltläufigen muslimischen Autoren aus „Rum“ oder Rom, wie man die Hochebene im Binnenland nannte, weil sie einst Teil des Römischen Reiches gewesen war. Dort hatte die islamische Kultur mehr als 200 Jahre lang unter der Herrschaft der Seldschuken-Dynastie dominiert, 13die ein kultiviertes, von persischen Einflüssen geprägtes Königreich mit dem Zentrum Konya regiert hatte. Die Neuankömmlinge waren Halbnomaden, die stolz südwestliche (also oghusische, siehe Abb. 1.3) Turksprachen pflegten. Ihre Lebensweise basierte auf Raubzügen ebenso wie auf Viehzucht und dem Verkauf der Produkte ihrer Herden. 14Ihre heiligen Männer und Derwische waren darauf erpicht, den Islam in neue Länder zu tragen. Das Erscheinen dieser Vasallen der mongolischen Herrscher des Iran (der Ilchaniden, deren Herrschaft 1336 endete) hing mit Ereignissen des vorausgehenden Jahrhunderts zusammen, die jenseits des Horizonts ihrer eigenen Erinnerungen lagen. Damals hatte das Vordringen der Mongolen auf dramatische Weise die geschäftlichen und politischen Beziehungen im gesamten südwestlichen Eurasien gesprengt.

Gewalt, Seuchen und Unheil

Im Jahr 1219 hatte die Verwüstung von Choresm durch die Mongolen eine Zwangsmigration von Völkern aus dem zentralen Eurasien ausgelöst, die sämtliche Gesellschaften westlich des Kaspischen Meeres betraf. Unter den Flüchtlingen und Migranten befanden sich Tausende Turkmenen samt ihren Familien und Herden. Ihre Stammesgesellschaften waren hochgradig mobil und für ihr militärisches Potenzial berühmt. Die Lebensläufe gleich zweier großer Heiliger, Rumi (alias Mevlana Dschalal ad-Din) und Hacı Bektaş, sind mit der mongolischen Gewalt verknüpft – dem Klimawandel und dem menschlichen Elend, die hinter ihr lagen, und dem Einbruch eines chiliastischen Glaubenseifers, der ihr vorauseilte.

Die politischen Kollateralschäden der Mongoleneinfälle hatten bis 1260 zur Entstehung dreier mächtiger Königreiche im Südwesten Eurasiens geführt. Zwei davon waren mongolisch – die Goldene Horde am Unterlauf der Wolga und in der Steppe nördlich des Schwarzen Meeres sowie die Ilchaniden im Iran, in Mesopotamien und im Kaukasus mit Täbris als Hauptstadt. Das dritte war das Sultanat der Mamluken, das nicht Mongolen, sondern Sklavenoffiziere aus dem Turkvolk der Kipçak gegründet hatten, die 1250 ihre ayyubidischen Herren stürzten und die Macht in Kairo an sich rissen. Die Mamluken beherrschten Ägypten, Arabien und die syrische Küstenebene. In diesen drei großen Königreichen und deren Dunstkreis stritten von der Donau bis zum oberen Euphrat und Tigris Dutzende slawischer, lateinischer, griechischer, armenischer und türkischer Edler und Fürsten, deren Namen längst vergessen sind, heftig und oftmals gewaltsam um die Kontrolle über die Endpunkte der großen eurasischen Handelsrouten. Diese Herren hießen auf Türkisch „Emire“, daher der Begriff „Emirate“ für ihre Kleinkönigreiche. Zu den vielen türkischen Emiren zählten Osman und Orhan, doch die stärkste Position hatte das griechische Adelsgeschlecht Michaels VIII. Palaiologos, Regent des griechischen Königreichs Nikaia, der im Jahr 1261 Konstantinopel von den lateinischen Kreuzfahrern zurückeroberte.

Der byzantinische Bürgerkrieg

Die regionalen Gegebenheiten, unter denen Orhans kleines türkisches Emirat erstmals ein wichtiger Faktor in dieser größeren Welt wurde, bestanden aus einer dynastischen Krise in Byzanz. Hinter dieser Krise steckten größere Fragen sowohl der orthodoxen Glaubenstradition als auch der internationalen Politik. In den Jahren nach der Wieder herstellung der griechischen Herrschaft über Konstantinopel setzte Michael VIII. auf langfristige Sicherheit für Byzanz, sowohl durch ein Bündnissystem mit dem Königreich Ungarn und den Türken und Mongolen der Steppe nördlich des Schwarzen Meeres als auch durch Vereinigung der orthodoxen Kirche mit Rom. In den Augen zahlreicher Orthodoxer, Kleriker wie Laien, waren Ehebündnisse mit Nachbar dynastien – sei es mit der Tochter des Königs von Ungarn oder der Tochter des Tatarenkhans – ebenso sehr Politik. Die Kirchenunion mit Rom jedoch – die 1274 auf dem Konzil von Lyon besiegelt wurde – erregte Abscheu, und Michaels Nachfolger Andronikos II. (1282–1328) ignorierte sie. Am Ende konnte die Politik Byzanz nicht retten, steuerte die Kirche jedoch in schwere Prüfungen und letztendlich in einen Wandel. Andronikos II. verwaltete das paradoxe Nebeneinander aus byzantinischem Souveränitätsverlust und sich ausbreitender orthodoxer Erneuerung in den slawischen Ländern. Diese Neubelebung zeigte sich besonders an der mystischen Bewegung der Hesychasten, die sich aus Klostergemeinschaften heraus stürmisch entwickelte. Heimat des Hesychasmus war der Berg Athos, dessen zahlreiche Klöster auf einer Halbinsel in der Ägäis lagen.

Читать дальше