Praxistipp zu den Voraussetzungen für die Vorbereitung des Übergangs und des Neuanfangs

Fortbildung zu Autismus-Spektrum-Störungen für die aufnehmende Einrichtung,

Fortbildung zu Autismus-Spektrum-Störungen für die aufnehmende Einrichtung,

aktive Information des jungen Menschen über die neue Umgebung (Wege, Räume, wichtige Bezugspersonen), Besichtigung und regelmäßige Wiederholung, mglw. mithilfe von Fotos,

aktive Information des jungen Menschen über die neue Umgebung (Wege, Räume, wichtige Bezugspersonen), Besichtigung und regelmäßige Wiederholung, mglw. mithilfe von Fotos,

Erstellung einer neuen Tagesstruktur,

Erstellung einer neuen Tagesstruktur,

Vorbereitung und Vermittlung einer Arbeitsaufgabe, die möglichst schon im vorherigen Umfeld geübt wurde (bestenfalls Mitnahme des bekannten Arbeitsmaterials in die neue Umgebung),

Vorbereitung und Vermittlung einer Arbeitsaufgabe, die möglichst schon im vorherigen Umfeld geübt wurde (bestenfalls Mitnahme des bekannten Arbeitsmaterials in die neue Umgebung),

Formulierung und Visualisierung eines Regelwerks (vom ersten Tag an),

Formulierung und Visualisierung eines Regelwerks (vom ersten Tag an),

Zuweisung eines Rückzugsorts,

Zuweisung eines Rückzugsorts,

Krisenmanagement (wer ist zuständig und erreichbar, wenn es zu einer Krise kommt?),

Krisenmanagement (wer ist zuständig und erreichbar, wenn es zu einer Krise kommt?),

Alternativen zum Arbeitsplatz bei Krisen,

Alternativen zum Arbeitsplatz bei Krisen,

Schaffen eines Mediums für Informationsaustausch (z. B. ein Mitteilungsheft).

Schaffen eines Mediums für Informationsaustausch (z. B. ein Mitteilungsheft).

2.3 Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start in die Berufsausbildung

Der junge Mann oder die junge Frau mit Autismus geht den ersten Tag in eine neue Einrichtung. Auch wenn er oder sie Räume und einen Bezugsbetreuer bereits gesehen hat, ist dies eine gänzlich neue Situation, und er/sie reagiert mit Aufregung und Unruhe. Mglw. hat er/sie schon im Vorfeld nicht richtig verstanden, was auf ihn/sie zukommt, weil sein/ihr Sprachverständnis reduziert ist und die visuelle Vorstellungskraft von einem Ort, den er/sie vielleicht nur einmal gesehen hat, nicht möglich ist. Manchmal kommt es schon am ersten Tag zu problematischen Verhaltensweisen wie Zunahme von stereotypem und übergriffigem Verhalten, permanentem Vokalisieren, ständigen Fragen, Verweigerung von Aufgaben oder Weglaufen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Was dem/der Betroffenen in dieser Lage hilft, ist, dass er/sie verständnisvollen Menschen begegnet, die eine Vorstellung davon haben, was in ihm/ihr vorgeht. Es sollte ihm/ihr ein/eine verlässliche*r und Autismus erfahrene*r Ansprechpartner*in zur Verfügung gestellt werden, der bzw. die sich intensiv um ihn bzw. sie kümmert. Diese*r sollte gut auf den/die neue*n Mitarbeiter*in vorbereitet sein, es sollten ihm/ihr also die wichtigsten Informationen zur Verfügung stehen. Dazu gehört auch zu wissen, was dieser Mensch gut kann, was er gern mag und wie er sich entspannen kann, wenn es zu anstrengend wird. Genauso wichtig ist informiert zu sein, was schwierig ist (Unordnung auf dem Arbeitstisch, Waschraum mit Ventilatoren, Radioprogramm, Gedränge in der Kantine usw.). Es ist nicht erforderlich und auch nicht sinnvoll, gleich am ersten Tag alle Räume zu zeigen, also einen großen Rundgang durch die Einrichtung zu machen. Das wird den jungen Menschen verwirren, weil er sich nicht merken kann, was wo passiert und wo er hingehört. Angebracht ist, ihm den Platz (Raum) zu zeigen, an dem er sich am ersten Tag und in der nächsten Zeit überwiegend aufhalten wird. Selbstverständlich sollte er auch die Sanitärräume kennenlernen können. Wenn es möglich ist, kann ihm nach einiger Zeit auch ein/eine einfühlsame*r Kollege*in an die Seite gestellt werden, der/die ihn auf bestimmten Wegen begleitet.

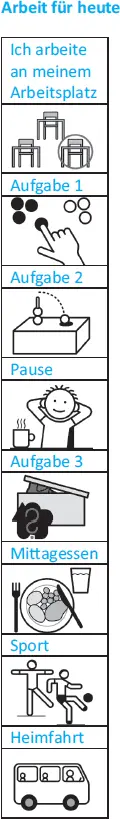

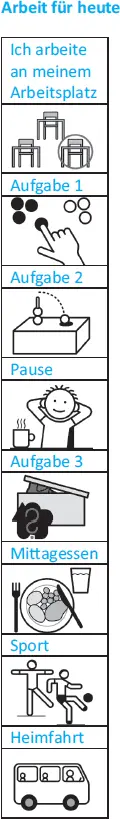

Am ersten Tag sollte sofort eine Aufgabe angeboten werden. Zur ›Schonung‹ nur am Arbeitsplatz zu sitzen und zu ›gucken‹, ist kontraproduktiv. Der autistische Mensch muss wissen, wozu er hier ist, und welches seine Aufgaben sind. Am besten bekommt er von Anfang an einen Plan, damit er weiß, was hier passieren wird, wann er Pausen zu erwarten hat und zu welcher Zeit es wieder nach Hause geht. Für den autistischen Menschen ist es wichtig, einen Plan als Struktur zu haben, weil dieser Sicherheit und Orientierung bietet. Der Plan (  Abb. 4) ist – als Visualisierungshilfe – besser als die Person des/der Betreuer*in, der/die versucht, den Ablauf bzw. die Regeln verbal zu vermitteln.

Abb. 4) ist – als Visualisierungshilfe – besser als die Person des/der Betreuer*in, der/die versucht, den Ablauf bzw. die Regeln verbal zu vermitteln.

Am Anfang, d. h. an den ersten Tagen oder auch Wochen, ist es mglw. ratsam, den jungen Menschen nur für einen halben Tag zu beschäftigen und dann schon nach Hause fahren zu lassen, wenn sich dies organisieren lässt. Es ist wichtig, dass er oder sie positive Erfahrungen machen kann und gern zur Arbeit kommt. Arbeit wird ihn/sie nun viele Jahre begleiten, und für alle ist von Vorteil, wenn er/sie diese bereitwillig macht.

Autismusfreundliche Kommunikation

Allen nachfolgenden Kapiteln vorangeschickt sei der Hinweis auf die Notwendigkeit von autismusfreundlicher Kommunikation. 50 % der Menschen mit Frühkindlichem Autismus sprechen gar nicht. Die sprechenden Autist*innen haben häufig ein eingeschränktes Sprachvermögen. Das Sprachverständnis ist bei vielen reduziert, weswegen nicht alle Wörter verstanden werden oder mehr Zeit benötigt wird, um das Gesagte zu interpretieren und die Aussage des Gegenübers zu verstehen. Die Aufmerksamkeit ist häufig gering, sodass der Mensch mit seinen Gedanken ganz woanders ist, wenn noch wichtige Dinge gesagt werden. Sprichwörtliche Aussagen, Humor und Ironie sind ihm

Abb. 4: Tagesstruktur für die Ausbildung (METACOM Symbole © Annette Kitzinger)

fremd, er versteht alles wortwörtlich. Aus Fragen (»Kannst du mal das Fenster aufmachen?«) entnimmt er keine Aufforderungen. Mimik (wie hochgezogene Augenbrauen, um Missfallen auszudrücken) wird nicht verstanden, ebenso schlussfolgert der Mensch kaum oder fehlerhafte Informationen aus Gestik.

»So jetzt setzt du dich da mal hin. Ja, da auf den Stuhl. Oder willst du lieber daneben sitzen? Wenn du magst, kannst du ja mal gucken, was Oliver neben dir macht. Vielleicht hast du Lust, das auch mal zu versuchen. Du sollst aber nicht die Sachen vom Tisch werfen. Nun heben wir das mal wieder auf. Ne, nicht weglaufen, du sollst dich doch neben Oliver setzen und gucken, was wir hier so machen …«

Einer solche verworrenen und unspezifischen Sprechweise, dazu noch gespickt mit Rückfragen und ohne konkreten Auftrag, kann der Menschen mit Autismus kaum folgen.

Читать дальше

Fortbildung zu Autismus-Spektrum-Störungen für die aufnehmende Einrichtung,

Fortbildung zu Autismus-Spektrum-Störungen für die aufnehmende Einrichtung,