Es gibt hauptsächlich zwei verschiedene Formen der Persönlichen Zukunftsplanung, nämlich »MAPS«, und »PATH«. Bei beiden Formen wird mit zahlreichen Visualisierungen gearbeitet, was Menschen mit Autismus sehr entgegenkommt. Gearbeitet wird individuell mit und für die Person, und es geht in erster Linie um alles Positive, auf diesen Menschen bezogen, also um Fragen wie »er oder sie mag«, »er oder sie kann«, »er oder sie möchte«, »ihm/ihr ist wichtig«, »es war großartig, als er oder sie« etc. Bei nichtsprachlichen Menschen oder bei denen, die sich über diese positiven Aussagen nicht im Klaren sind, können die Antworten auch durch Angehörige, Lehrer*innen oder Therapeut*innen unterstützt oder gegeben werden. Üblicherweise wird ein Zukunftsfest veranstaltet, bei dem alle Bezugspersonen und Unterstützer*innen zusammenkommen.

Zunächst erfolgt eine ›MAPS‹ (Planungsprozess), bei der die persönliche Geschichte, Träume und Wünsche, ›Albträume‹, das Besondere der Person an sich, ihre Stärken, Vorlieben und Talente sowie ihre Bedürfnisse beschrieben und visualisiert werden. Es folgt anschließend eine Visualisierung der notwendigen nachfolgenden Schritte (›PATH‹): Welches Ziel gibt es? Wie ist der Ist-Stand? Wer sind Bündnispartner*innen bzw. mögliche Unterstützer*innen? Was macht die Person stark? Was soll in ein paar Monaten erreicht sein, was in einem halben Jahr? Welches sind die ersten Schritte?

Es wird mit großen Papierbögen und Stiften gearbeitet, selbstverständlich können auch Fotos und Symbole benutzt werden. Es empfiehlt sich, eine bzw. einen erfahrene*n Berater*in sowie eine zeichnende Person dazu zu holen, damit die Durchführung sowie das Ergebnis nachhaltig sind. Die Personen sollten sich vorher ausführlich mit der Methode vertraut gemacht haben. Die Teilnehmer*innen des Unterstützungskreises sollten möglichst offen, wertschätzend und unterstützend sein. Die Persönliche Zukunftsplanung dauert mindestens zweieinhalb Stunden bis zu einen halben Tag.

Bei nichtsprechenden bzw. schwer beeinträchtigten Menschen kann ebenfalls eine Persönliche Zukunftsplanung erfolgen. Diese sollte prinzipiell für alle Menschen möglich sein, unabhängig von der Schwere der Beeinträchtigung. Hierbei stellt sich besonders die Frage nach dem ›Wie‹, da die Betroffenen ihre Wünsche und Vorstellungen vielleicht nicht verbal äußern können, ein Dialog also auf den ersten Blick nicht möglich erscheint. Bei der Zukunftsplanung für diese Menschen ist sehr wichtig, den Unterstützerkreis zu hören, da sich in dieser Gruppe Personen befinden, die aus Erfahrung im Umgang mit den autistischen Menschen Ideen für die Zukunft entwickeln können. In der Zukunft wird ausprobiert, ob diese die richtigen sind. Wenn nicht bzw. wenn weitere Entwicklungsmöglichkeiten bestehen, wird etwas verändert bzw. nachgebessert.

2.2 Vorbereitung auf den Übergang

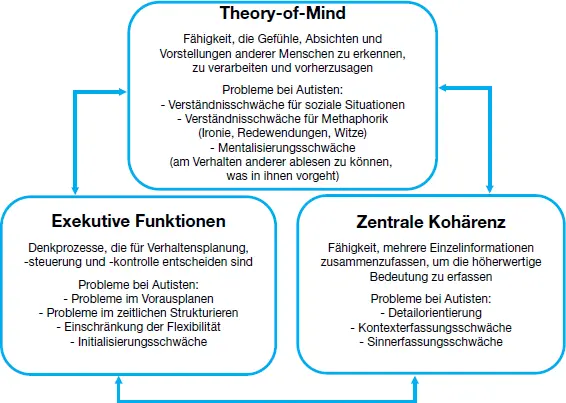

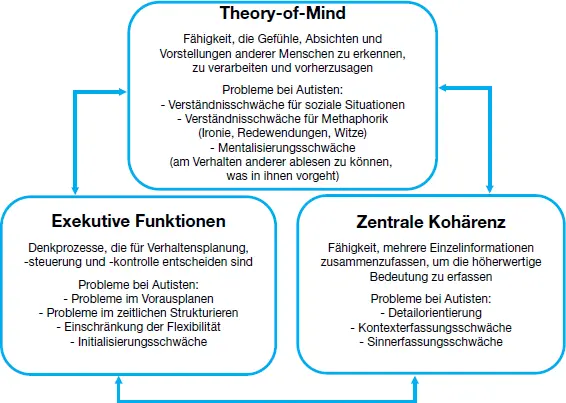

Übergänge werden von Menschen mit Autismus als Veränderungen wahrgenommen und häufig als Krisen erlebt. Krisen wiederum können zu länger andauernden Verhaltens- und Wesensveränderungen beitragen. Übergänge haben die Betroffenen zunächst als Kinder immer wieder erlebt (Eintritt in eine Kita, Wechsel von der Kita in die Schule, Aufsteigen in eine weiterführende Schule usw.), dennoch kommt es nicht zu Routine. Andere Übergänge entstehen beim Beginn einer Ausbildung, Wechsel von einem Beschäftigungsplatz zum nächsten, bei Betreuerwechseln, bei der Eingliederung in eine Institution (wie eine Wohnstätte). Warum Übergänge und Veränderungen solche Herausforderung bedeuten, dafür gibt es Erklärungen. Ein Verständnis für diese Probleme lässt sich durch den Einblick in die besonderen Hirnstrukturen erreichen. Bildgebende Verfahren zeigen strukturelle Besonderheiten in manchen Gehirnregionen sowie ein abnormes Zusammenspiel verschiedener Gehirnteile. Autistische Menschen haben insbesondere Probleme mit der Theory of Mind, den exekutiven Funktionen und der zentralen Kohärenz. Folgendes Schaubild soll dies verdeutlichen (  Abb. 3).

Abb. 3).

Abb. 3: Grundprobleme autistischer Menschen

Hierzu ein Fallbeispiel. Der 19-jährige Simon verließ die integrative Schule und sollte in die Werkstatt der Lebenshilfe (WfbM) integriert werden. Es fand ein Runder Tisch statt, bei dem die Lehrer*innen und die Autismustherapeutin insbesondere von den Fortschritten und Fähigkeiten Simons in den letzten Monaten berichteten. Dass er schon immer versucht hatte, aus der Schule und dem Therapiezentrum wegzulaufen, wenn unbekannte Situationen auftraten, wurde nur am Rande erwähnt. Schon am ersten Tag in der Werkstatt wurde klar, dass es der falsche Ort für Simon war. Er nutzte jede Gelegenheit, sich der Situation zu entziehen, obwohl sich alle sehr große Mühe gaben, ihn zu integrieren, ihm geduldig alles erklärten und ihm die Konsequenzen seines Weglaufens darstellten. Er versuchte dennoch immer wieder, den Raum zu verlassen, und es war schwierig, ihn einzuholen bzw. wiederzufinden. Trotz aller ›Überredenskünste‹, ihm Ort und Arbeit schmackhaft zu machen, scheiterte das Projekt nach wenigen Tagen, und es blieb Simon nicht erspart, von dieser Einrichtung nach wenigen Tagen in eine Umgebung zu wechseln, in der die Betreuer*innen besser ein Auge auf ihn haben konnten.

Die eingeschränkten exekutiven Funktionen führten dazu, dass Simon die Veränderungen durch den neuen Lebensabschnitt nicht überblicken, sich nicht an der Planung beteiligen und nicht vorausschauen konnte, wie es werden würde. Er war schon immer sehr unflexibel gewesen und lehnte Veränderungen grundsätzlich ab. Wenn etwas einmal so war, sollte es so bleiben, denn das verschaffte ihm Sicherheit und damit seelische Balance. Unbekannte Situationen machten ihn nicht neugierig, und er versuchte daher nie selbst, etwas Neues auszuprobieren. Simon griff grundsätzlich auf seine alten Handlungsmuster, also das Weglaufen, zurück, wenn er in eine fremde Situation geriet, um diese bewältigen zu können. Dabei bereitete ihm auch Probleme, dass er den neuen Ort und die unterschiedlichen fremden Menschen, die sich an diesem Ort befanden, nicht in der Gesamtheit erfassen konnte. Er orientierte sich vielmehr an Details, von denen er wusste, dass sie ihm sonst immer Sicherheit verschafft hatten (Problem der zentralen Kohärenz). Simon erkannte sofort, wenn eine Tür nicht verschlossen bzw. nicht bewacht war, auch wenn er in dem Moment mit etwas anderem beschäftigt war. Menschen, die mit ihm sprachen und ihm Sicherheit geben wollten, nahm er nicht wahr. Er sah lediglich den Türspalt und wollte sich durch Weglaufen der neuen Situation entziehen. Der soziale Rahmen der Situation war ihm unverständlich, er wollte nicht irgendwem zuliebe hierbleiben, er nahm keinerlei Rücksicht auf die anderen Menschen, die sich Sorgen machten und gestresst waren, wenn er schon wieder weggelaufen war (Folge der eingeschränkten Theory of Mind). Mit einer anderen Vorbereitung einschließlich der Thematisierung seiner Weglauftendenzen wäre die Eingliederung von Simon in die WfbM mglw. anders gelaufen und hätte einen positiven Verlauf genommen.

Vor dem tatsächlichen Übergang ist wichtig, dass sich alle involvierten Beteiligten, d. h. Eltern (bzw. gesetzliche Betreuer*in), bisherige Lehrer*innen, (Autismus-)Therapeut*innen, Vertreter*in der Agentur für Arbeit, des medizinischen Fachdiensts oder des Sozialamts zusammensetzen, um die bisherige Entwicklung, den Ist-Stand, die Bedarfe des jungen Menschen, wichtige Hilfen, die Ziele und die notwendigen Schritte zur Erreichung der angestrebten Integration in einen Ausbildungsplatz (bzw. einen Platz in der Tagesförderung) zu besprechen. Hierzu ist, falls möglich, auch der junge Mensch selbst zu hören. Dabei ist unbedingt erforderlich, alle Punkte zu erwähnen, die für die zukünftige Betreuung wichtig sind.

Читать дальше

Abb. 3).

Abb. 3).