Bildung und Unterricht bauen auf einem eng und möglichst widerspruchsfrei verwobenen Netz von Grundannahmen und Überzeugungen, von Theorien, auf. Als theoretische Basis dienen Wolfgang Klafkis Bildungstheorie und seine Kritische Didaktik, Georg Feusers Entwicklungslogische Didaktik und eine konstruktivistische Auffassung vom Menschen, die diesem möglichst umfassende Selbstständigkeit und seine Würde lässt. Gerade darauf ist die von beiden Autoren gemeinte Gruppe der Schülerinnen und Schüler mit schwerer geistiger und mehrfacher Behinderung angewiesen: ihre Würde gewahrt zu wissen und so weit wie möglich selbstständig sein zu dürfen.

Die Schwierigkeiten der Unterrichtsplanung beginnen mit der Auswahl der Bildungsinhalte. Auswahl erfordert Kriterien zur Orientierung, die für die Schulpädagogik mit Schülerinnen und Schülern mit schwerer geistiger und mehrfacher Behinderung kaum zur Verfügung stehen. Besonders die Organisation des Unterrichts mit diesem Schülerkreis verlangt von Lehrkräften Kreativität bei gleichzeitiger Sorgfalt, auf die bislang Studium und Referendariat nur rudimentär vorbereiten. Höchste Anforderungen stellen die Auswahl der Bildungsinhalte wie deren methodische und mediale Vermittlung. Kategoriale Analyse, Sicherung der materialen wie formalen Unterrichtsinhalte wie deren Passung an ungewohnte und untypische Lernbedingungen werden in einem (abstrakten) Theorierahmen erörtert und am (praktischen) Beispiel einer Unterrichtsplanung konkretisiert. Kern dieser „Zubereitung“ der Unterrichtsinhalte ist deren Elementarisierung, die es ermöglicht, diese zur Aneignung auch auf elementarem Niveau anzubieten und dennoch deren essenziellen Kern zu erhalten. Insoweit leisten die beiden Autoren ein Stück von dem, was immer wieder beschworen und selten verstandenen wird: den Aufstieg vom Abstrakten zum Konkreten. Mögen viele Gewinn davon haben und manche sich beim Entwurf eigener Veröffentlichungen ein Beispiel nehmen.

Wadgassen-Differten, Februar 2012 Hans-Jürgen Pitsch

Einleitung

Seit den 1990er-Jahren – nicht zuletzt angeregt durch die Diskussion um Integration und Inklusion – sind vermehrt Werke zur Didaktik und Bildung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung publiziert worden. Darin werden die Aspekte Bildung und Lernen für Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen sowie schweren und mehrfachen Behinderung aus verschiedenen Perspektiven für den schulischen Kontext thematisiert (z. B. Fischer 2008, Fornefeld 2008, Fröhlich et al. 2011, Günthner 2013, Klauß / Lamers 2003, Lamers / Klauß 2003, Musenberg / Riegert 2010, Pitsch 2002a, Ratz 2011, Stöppler / Wachsmuth 2010, Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 2018, Wagner 1995). Warum dann noch dieses Buch? Worin unterscheidet sich dieses Buch von bisherigen Veröffentlichungen?

Zielsetzung

Der Schwerpunkt dieses Buches liegt auf dem Bereich der konkreten Unterrichtsplanung. Einzelne Schritte hin zur sinnvollen und zielgerichteten Planung, Durchführung sowie Reflexion und Evaluation von Unterricht für Schülerinnen und Schüler im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung an verschiedenen Lern- und Förderorten werden theoretisch diskutiert und praxisbezogen beschrieben. Neben der Thematisierung grundsätzlicher Begriffe und theoretischer Zusammenhänge der Didaktik bietet das Buch konkrete Vorschläge zum unmittelbaren didaktischen Handeln an.

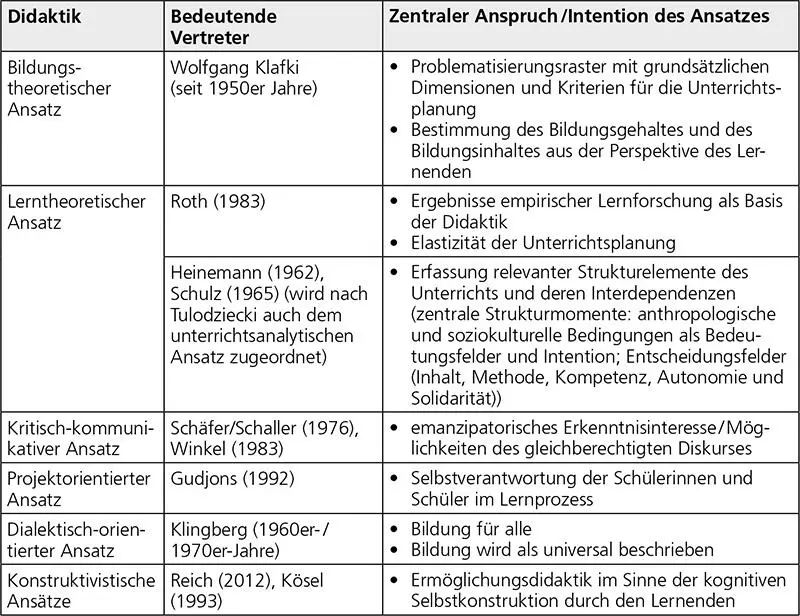

Didaktik

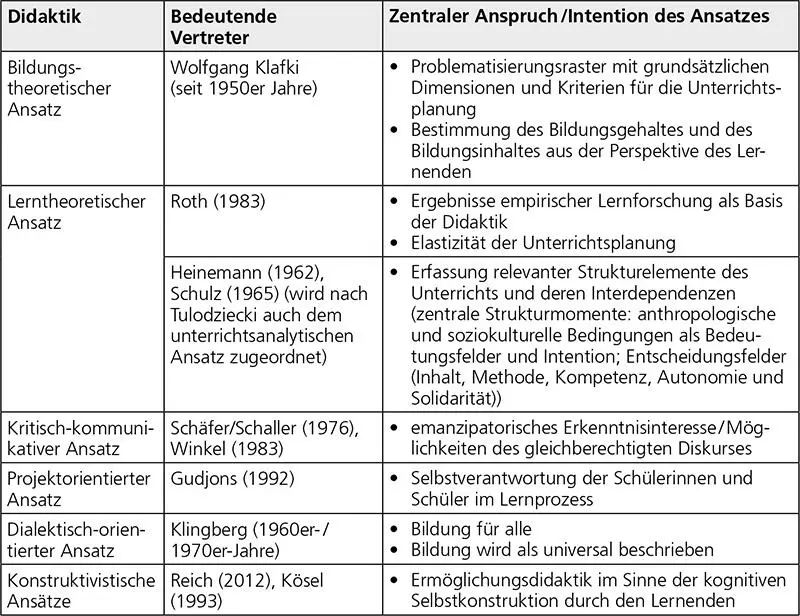

Die Didaktik als wissenschaftliche Disziplin wird mit der Intention in Verbindung gebracht, Techniken zur Gestaltung von Unterricht vermitteln zu können (Werner 2011, 44). Die Vorstellungen darüber, anhand welcher zentralen Fragen der Didaktik wie z. B. „Fragen von Lehren und Lernen, mit Zielen, Inhalten, Methoden und Ablauf von Unterricht sowie der Gestaltung von Lehrplänen“ (Tulodziecki et al. 2004, 199) eine Auseinandersetzung in der Ausbildung von Lehrpersonen notwendig und zielführend ist, gestalten sich vielfältig. Werner spricht von aktuell ca. 30 Modellen und Theorien des didaktischen Handelns (2011, 45). Nach Tulodziecki et al. lässt sich folgende Unterteilung verschiedener Ansätze vornehmen, die in Tabelle 1stichwortartig aufgezeigt werden (2004, Kap. 10).

Jede dieser didaktischen Richtungen steht im Begründungszusammenhang einer spezifischen wissenschaftlichen Sichtweise von norm- und werteorientierten Vorstellungen und daraus abgeleiteten Kriterien (wie z. B. Auswahl der Inhalte, Verständnis von Lernen, Entscheidungen für Methoden und Medien). Daher ist in diesem Kontext weniger die Bewertungsfrage nach richtigen oder falschen Ansätzen zu stellen, sondern vielmehr nach deren Leistungsfähigkeit, dynamische Lernprozesse in einer heterogenen Lerngruppe zu beschreiben und Hinweise für deren Gestaltung zu bieten.

Tab. 1: Übersicht didaktischer Ansätze (nach Tulodziecki et al. 2004, Kap. 10)

Didaktik und Methodik

Klafki schlägt vor, Didaktik und Methodik als zwei Teildisziplinen der Schulpädagogik getrennt zu betrachten und den Primat der Didaktik als Ziel- und Inhaltsentscheidung vor die Methodik zu stellen (2007, 88). Wir haben uns in diesem Praxisbuch jedoch für eine Betrachtung entschieden, in der diese miteinander in Bezug gesetzt werden. Es geht in diesem Buch daher nicht nur um die didaktische Frage nach dem Was – den Inhalten und Zielen von Bildung für den genannten Personenkreis –, sondern auch um die methodische Frage nach dem Wie – den Vorgehensweisen zur Planung, Durchführung sowie Reflexion und Evaluation von Unterricht. Zunächst werden die theoretischen Zusammenhänge zur lerngruppenspezifischen Auswahl und Aufbereitung von Bildungsinhalten dargestellt und diskutiert, und darüber hinaus durch ein Praxisbeispiel, das sich von Kapitel 2–8erstreckt, in der konkreten Anwendung veranschaulicht. Die Frage nach der Qualität des Bildungsangebotes für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung zieht sich daher als roter Faden durch das Buch.

Referenz

Die Ausführungen lehnen sich vornehmlich, wenn auch nicht ausschließlich, an zwei didaktische Strömungen an, die aus der Schulpädagogik und der materialistischen Behindertenpädagogik stammen:

● Bildungstheoretische bzw. kritisch-konstruktive Didaktik in der Prägung Wolfgang Klafkis → Kap. 1.2.2

● Entwicklungslogische Didaktik nach Georg Feuser auf der Basis der Tätigkeitstheorie der Kulturhistorischen Schule → Kap. 3.5

Die damit verbundene didaktische Ausrichtung der Handlungs- und Entwicklungsorientierung wird dadurch im Folgenden zur zentralen Maßgabe der Gestaltung von unterrichtlichen Lernprozessen. Die Fokussierung auf die beiden genannten Perspektiven führt dazu, dass auf die Darstellung der Entwicklung und der Diskussion der klassischen Bildungstheorie verzichtet wird.

allgemeine Didaktik

Angesichts des Titels wird in Kapitel 2.2die Frage diskutiert, ob es eine spezielle Didaktik für den Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung gibt oder geben sollte. Zeigen sich im Kontext einer geistigen Behinderung Unterschiede in der Auswahl von Bildungsinhalten oder der Bearbeitung von Planungsschritten von Unterricht? Unserer Auffassung nach sind die Inhalte und Schritte der Unterrichtsplanung in beiden genannten Kontexten die gleichen. Der Anspruch an die Betrachtung der individuellen Lernvoraussetzungen und der Differenzierung im Hinblick auf die Lerngruppe wird jedoch fokussiert und gilt als unerlässlich.

Ziel des Buches ist es, Antworten auf diese Fragen anzubieten und Grundannahmen, Vorgehensweisen und Begründungen zur Unterrichtsplanung im Zusammenhang des Förderschwerpunktes geistige Entwicklung aufzuzeigen. Hierzu werden zunächst die Entwicklungslinien der Bildung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung skizziert sowie zentrale Aspekte zu Bildungs- und Lernprozessen im Kontext geistiger Behinderung thematisiert.

Читать дальше