Thomas Ahrens - Recht des geistigen Eigentums

Здесь есть возможность читать онлайн «Thomas Ahrens - Recht des geistigen Eigentums» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Recht des geistigen Eigentums

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Recht des geistigen Eigentums: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Recht des geistigen Eigentums»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Der Band widmet sich wissenschaftlich fundiert den Grundlagen des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheberrechts und des Wettbewerbsrechts.

Ein gesondertes Kapitel beschäftigt sich mit der Frage der Rechtsdurchsetzung.

Mit dieser Neuauflage auf aktuellstem Stand sind Studierende bestens für Studium und Prüfung gewappnet.

Recht des geistigen Eigentums — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Recht des geistigen Eigentums», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Das Verfahren vor der Schiedsstelle ist gem. § 35 Abs. 1 ArbEG erfolglos beendet, wenn sich derjenige, der den oben genannten Antrag nicht gestellt hat, nicht fristgerecht zu dem Antrag schriftlich geäußert oder es abgelehnt hat, sich auf das Verfahren vor der Schiedsstelle einzulassen, oder wenn einer der Beteiligten wirksam dem Einigungsvorschlag widerspricht.

II. Übergangsvorschriften

Die aktuellen Bestimmungen des ArbEG gelten seit dem 1. Oktober 2009. Nach der Übergangsvorschrift (§ 43 Abs. 3 ArbEG) sind für Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge, die bis zum 30. September 2009 gemeldet wurden, weiterhin die damaligen Regelungen anzuwenden. Dazu gehört insbesondere:

bei der Inanspruchnahme wurde unterschieden zwischen der beschränkten und der unbeschränkten Inanspruchnahme. Die heutige „Inanspruchnahme“ entspricht der damaligen „unbeschränkten Inanspruchnahmeunbeschränkte Inanspruchnahme“. Die beschränkte Inanspruchnahmebeschränkte Inanspruchnahme unterschied sich hauptsächlich dadurch, dass der Arbeitgeber lediglich ein nicht-ausschließliches Benutzungsrecht an der Erfindung erwarb, vergleichbar mit einer einfachen Lizenz. Im Übrigen wurde die Diensterfindung frei. In der Praxis wurde davon jedoch selten Gebrauch gemacht;

die Inanspruchnahme musste früher schriftlich innerhalb von vier Monaten gegenüber dem Arbeitnehmer erfolgen. Es galt seinerzeit also nicht die gesetzliche Fiktion der Inanspruchnahme ohne weiteres Zutun;

anstelle der heute erforderlichen Textform (nach § 126b BGB) galt für die entsprechenden Vorschriften früher die SchriftformSchriftform nach (§ 126 Abs. 1 BGB), die eine eigenhändige Unterschrift erfordert;

die Regelungen bei einer InsolvenzInsolvenz des Arbeitgebers wurden geändert und zwar insbesondere bzgl. der Anbietungspflicht des Insolvenzverwalters (§ 27 Nr. 3 ArbEG). Früher galt stattdessen ein Vorkaufsrecht des Arbeitnehmers. Nach den entsprechenden Regelungen in §§ 469ff. BGB musste der Insolvenzverwalter zunächst mit einem dritten Kaufinteressenten einen Vertrag schließen. Erst nach Mitteilung dieses Vertrags war es früher für den Arbeitnehmer möglich, sein Vorkaufsrecht durch Abschluss eines neuen, selbständigen Kaufvertrags mit dem Insolvenzverwalter zu begründen. Diese Handhabung hat sich in der Praxis als zu langwierig und schwerfällig erwiesen.1

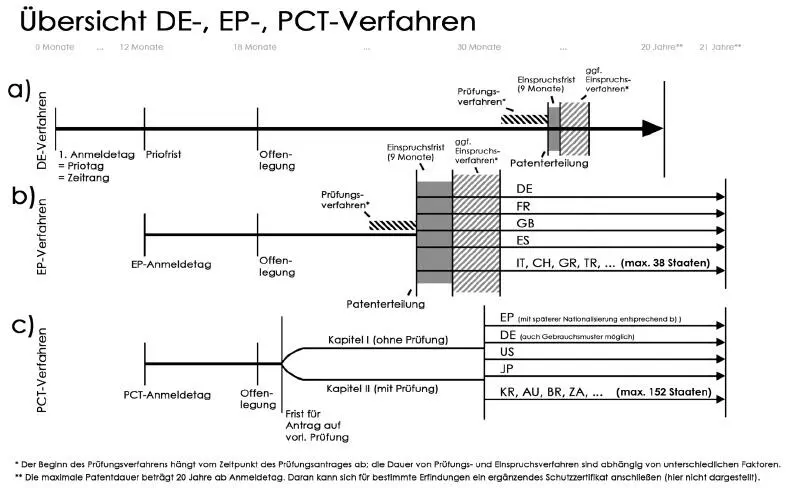

Abb. 3: Übersicht DE-, EP-, PCT-Verfahren

Dritter Abschnitt: Schutz auf speziellen Gebieten

Pierson

§ 35 HalbleiterschutzHalbleiterschutz

Wie bereits im einführenden Überblick erwähnt (s.o. § 2, IV., 1.), handelt es sich beim HalbleiterschutzgesetzSchutzgesetzHalbleiter-Halbleiterschutz-gesetz (HLSchG) aus dem Jahre 1987 um das jüngste eigenständige Sondergesetz des gewerblichen Rechtsschutzes. Die Verabschiedung des Gesetzes erfolgte in Umsetzung der EG-Richtlinie über den Rechtsschutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen.1

I. Einordnung und Zweck

Beim Halbleiterschutz handelt es sich um einen sog. sui generis Schutz, der Elemente des Urheberrechtsschutzes mit solchen gewerblicher Schutzrechte verbindet. Verkürzt handelt es sich um den Schutz eines technischen Erzeugnisses (Halbleiterchip), wobei der Schutz allerdings nicht durch den Inhalt der technischen Problemlösung, sondern durch das sog. Layout-Design der TopographieTopographie – die konkrete Form der geometrischen Gestaltung – begründet wird. Die Entwicklung des Schutzes der Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen beruht auf international-rechtlicher Verflechtung. Ausgangspunkt war der sog. Semiconductor Chip Protection Actder USAvon 1984,in dessen Genuss Ausländer nur bei Verbürgung der Gegenseitigkeit gelangten. Hierdurch entstand Handlungsdruck auf andere Industrienationen, entsprechende Schutzsysteme zu schaffen. Gemessen an den Anmeldezahlen ist die praktische Bedeutungdieses sehr speziellen Schutzinstruments allerdings sehr gering. Wie die alljährlich veröffentlichten Anmeldestatistiken des DPMA belegen, wird es – anders als in den Anfangsjahren nach Einführung des Schutzes in 1987 – kaum noch nachgefragt. Im Jahre 2016 gingen beim DPMA lediglich acht neue Anmeldungen ein.1 Die bereits seit vielen Jahren niedrigen Anmeldezahlen nach dem Halbleiterschutzgesetz lassen den Rückschluss zu, dass der Fortschritt im Bereich der Halbleitertechnologie einen Schutz der Erzeugnisse durch das Halbleiterschutzrecht offenbar kaum mehr notwendig macht.2 Da der Halbleiterschutz ein international anerkannter Bestandteil des gewerblichen Rechtsschutzes ist (vgl. Art. 35 bis 38 TRIPS-Abkommen), soll auf eine zumindest knappe Darstellung dieses Schutzinstruments im Interesse der Vollständigkeit gleichwohl nicht verzichtet werden.

II. Schutzvoraussetzungen

1. Materielle Schutzvoraussetzungen, Berechtigter

Voraussetzung der Schutzfähigkeit einer dreidimensionalen Struktur eines Halbleitererzeugnisses (TopographieTopographie) ist, dass sie „ EigenartEigenart“ aufweist (§ 1 Abs. 1 S. 1 HLSchG). Nach der Legaldefinition weist eine Topographie Eigenart auf, „wenn sie als Ergebnis geistiger Arbeit nicht durch bloße Nachbildung einer anderen Topographie hergestellt und nicht alltäglich ist“ (§ 1 Abs. 2 HLSchG). Durch das Erfordernis der Eigenart sollen ohne eigene geistige Arbeit geschaffene Topographien, die folglich keine Entwicklungsarbeit bzw. keine besonderen InvestitionskostenKostenInvestitions- verursacht haben, vom Schutz ausgenommen werden. Die zu schützende Topographie darf daher nicht „alltäglich“ sein, d.h. dem in diesem Industriebereich allgemein üblichen Standard entsprechen, noch darf sie eine „bloße Nachbildung“ einer fremden Topographie, d.h. von einer anderen schlicht „abgekupfert“ sein.1 Da sich das Erfordernis der „Eigenart“ weder mit dem Erfordernis einer „persönlich geistigen Schöpfung“ im Sinne des Urheberrechts (§ 2 Abs. 2 UrhG) noch dem einer „erfinderischen Tätigkeit“ im Sinne des Patentrechts (§§ 1 Abs. 1, 4 PatG) deckt, muss sich eine Topographie, für die Schutz begehrt wird, allerdings weder durch ErfindungErfindung-shöheshöhe im Sinne des Patentrechts noch etwa durch Werkhöhe im Sinne des Urheberrechts auszeichnen. Im Verhältnis zu diesen Anforderungen stellt das Erfordernis der „Eigenart“ ein Minus dar.2 Berechtigterist derjenige, der die Topographie geschaffen hat (§ 2 Abs. 1 S. 1 HLSchG). Bei im Rahmen eines ArbeitsverhältnisArbeitsverhältnisses oder im Auftrag geschaffenen Topographien steht das Recht auf den Schutz dem Arbeitgeber oder dem Auftraggeber zu, sofern nichts anderes bestimmt ist (§ 2 Abs. 2 HLSchG)

2. Formelle Schutzvoraussetzungen

Die Entstehung des Halbleiterschutzes (Topographieschutzes) setzt – wie grundsätzlich auch im Falle der Erlangung anderer gewerblicher SchutzrechtSchutzrechtgewerblichese – eine RegistrierungRegistrierung voraus (§§ 3, 4 HLSchG). Ausschlaggebend für die Entscheidung des deutschen Gesetzgebers zugunsten eines nach der Richtlinie nicht vorgeschriebenen Registrierungserfordernisses waren Erwägungen einer damit verbundenen größeren Rechtssicherheit.1 Die Registrierung ermöglicht es grundsätzlich jedermann, Einsicht in die Unterlagen über geschützte Topographien zu nehmen und sich so über den Bestand an bestehenden Schutzrechten zu informieren. Für eine Registrierung sprach ferner, dass die Registrierung und die damit verbundene Offenbarung der geistigen Leistung bei den traditionellen technischen Schutzrechten (Patent- und Gebrauchsmuster) als selbstverständliche Gegenleistung für die Gewährung eines AusschließlichkeitsrechtsAusschließlichkeitsrecht verstanden wird.2 Das Anmelde- und Eintragungsverfahren, das nur eine FormalprüfungPrüfungFormal- ohne Prüfung der materiellen Schutzvoraussetzungen vorsieht (vgl. § 4 Abs. 1 HLSchG), ist in Anlehnung an das Gebrauchsmustergesetz geregelt, enthält jedoch auch inhaltliche, dem unterschiedlichen Wesen der jeweiligen Schutzgegenstände Rechnung tragende, Abweichungen. So sieht die AnmeldungAnmeldungHalbleiterschutz im Gegensatz zum Gebrauchsmustergesetz, das eine „Beschreibung des Gegenstandes des Gebrauchsmusters“ vorschreibt (§ 4 Abs. 3 Nr. 4 GebrMG), lediglich die Vorlage von „Unterlagen zur Identifizierung oder Veranschaulichung der Topgraphie oder eine Kombination davon“ vor (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 HLSchG). Die vergleichsweise geringeren Anforderungen, die damit an die Offenbarung des SchutzgegenstandSchutzgegenstandes gestellt werden, erklären sich aus der Tatsache, dass der SchutzgegenstandSchutzgegenstandTopographie der Topgraphie – anders als sonstige technische Problemlösungen – einer Beschreibung durch eine schriftliche Darstellung schwer zugänglich ist. Da die Schutzwirkungen des als bloßes Kopier- und Verwertungsverbot ausgestalteten Topgraphieschutzes hinter denen des Patent- und Gebrauchsmusterschutzes zurückbleiben, wurden die geringeren Offenbarungsanforderungen überwiegend auch als rechtspolitisch vertretbar angesehen.3

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Recht des geistigen Eigentums»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Recht des geistigen Eigentums» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Recht des geistigen Eigentums» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.