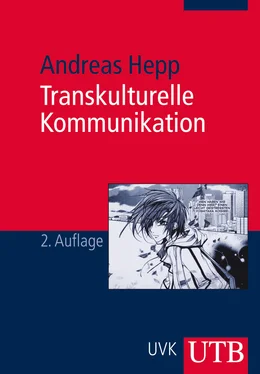

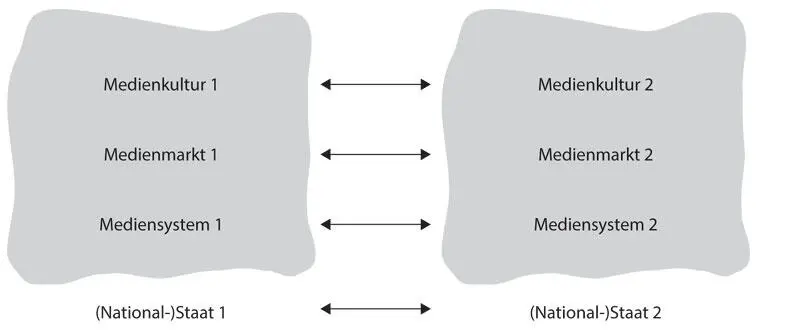

Abbildung 1:Internationale und interkulturelle Vergleichssemantik

Quelle: eigene Darstellung

[35]Erstens wird eine solche Vergleichssemantik nicht der bestehenden Komplexität der kommunikativen Konnektivitäten gerecht, wie sie mit der Globalisierung der Medienkommunikation in heutigen mediatisierten Welten besteht. Deren Kommunikationsbeziehungen sind durch die Etablierung von Satellitentechnologien und dem Internet bzw. digitalen Medien wesentlich vielfältiger und nicht einfach in Bezug auf Staatsgrenzen konstruierbar.

Zweitens geht eine solche Vergleichssemantik von einer Abgeschlossenheit von Kultur aus. Diese wird in aktuellen kulturanalytischen Studien in Frage gestellt, weil sie nicht angemessen erscheint, gegenwärtige kulturelle Komplexitäten zu erfassen.

Und drittens schließlich erlaubt es eine solche Vergleichssemantik nicht, neu entstehende kulturelle Phänomene bzw. den Wandel von Kultur zu beschreiben. Dies ist insbesondere der Fall, wenn sich diese nicht in einen nationalen Funktionalismus fügen.

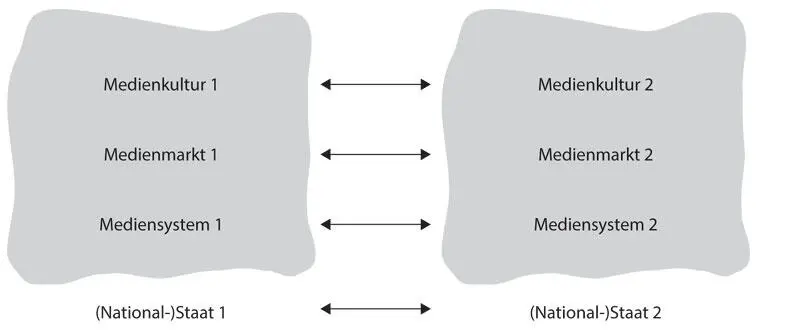

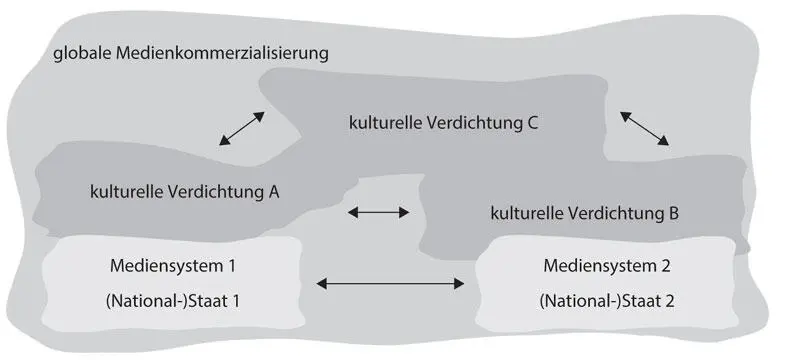

Abbildung 2:Transkulturelle Vergleichssemantik

Quelle: eigene Darstellung

[36]Solche Probleme versucht eine transkulturelle Vergleichssemantik zu vermeiden. In ihr wird eine globale Kommerzialisierung der Medien als Gesamtrahmen von gegenwärtigen, (staatliche) Grenzen überschreitenden kommunikativen Konnektivitäten betrachtet (siehe dazu im Detail Kap. 3.1). Diese globale Kommerzialisierung bildet – wie in der oben stehenden Abbildung 2 visualisiert – den Rahmen, in dem es Nationalstaaten und deren Mediensysteme wie auch die verschiedenen (medien-)kulturellen Verdichtungen zu sehen gilt. Gemeint ist damit nicht, dass die Art und Weise der Produktion von Medien überall identisch wäre. Der Begriff der globalen Medienkommerzialisierung hebt an dieser Stelle vielmehr darauf ab, dass in verschiedensten Regionen der Welt Medienkommunikation zunehmend als Austausch ökonomischer Waren angesehen wird. Dies betrifft nicht nur die sogenannte westliche Welt (Herman/McChesney 1997; Hesmondhalgh 2007), sondern ebenfalls andere Weltregionen (siehe für China beispielsweise Ma 2000 und Zhao 2009). Und auch in Bezug auf das Internet kann gesagt werden, dass dessen rasante Verbreitung in den 1990er-Jahren mit einer Kommerzialisierung Hand in Hand ging (Castells 2005: 19–44). Nichtsdestotrotz muss man im Blick haben, dass diese globale Medienkommerzialisierung nicht zu einer weltweiten Standardisierung der Bedeutung von Medienprodukten führt. Dies hängt u.a. mit der »Unbestimmtheit« (Ang 1996: 172) des globalen Medienkapitalismus zusammen, dem es gerade um das Finden neuer, vermarktbarer (kultureller) Unterschiede geht. Sehr oft scheint damit der globale Medienkapitalismus eher eine Quelle fortschreitender kultureller Fragmentierungen, Auseinandersetzungen und Missverständnisse zu sein – nicht nur zwischen Nationalkulturen, sondern auch quer durch diese hindurch.

Innerhalb dieser globalen Medienkommerzialisierung sind politische Mediensysteme aufgrund ihrer Staatsbezogenheit die bis heute am umfassendsten territorial bezogenen Gegenstandsbereiche (Hepp/Wessler 2009). Rücken jedoch stärker Fragen von (Medien-)Kultur ins Zentrum der Betrachtung, fällt auf, dass einzelne kulturelle Verdichtungen nach wie vor staatsbezogen sind (bspw. nationale politische Diskurskulturen), andere – und für Zeiten der Globalisierung von Medienkommunikation besonders Charakteristische – jedoch über Staatsgrenzen hinweg erkennbar werden. Beispiele für solche kulturellen Verdichtungen sind Diasporagemeinschaften, populärkulturelle Gemeinschaften wie beispielsweise Jugend- und Freizeitkulturen, politische Vergemeinschaftungen von sozialen Bewegungen oder Religionsgemeinschaften. Die Artikulation solcher Vergemeinschaftungen verweist letztlich auf deterritorial bestehende, transmediale kommunikative Räume (siehe dazu im Detail die Darstellung in Kap. 6.3).

Auf komparativer Ebene versucht eine transkulturelle Perspektive damit, eine einfache Inter-Vergleichssemantik zu überwinden, ohne den Staat bzw. die Nationalkultur als eine mögliche Referenzgröße auszuschließen. Konkret bedeutet dies, dass eine transkulturelle Vergleichssemantik nicht mit der Vorstellung von in Bezug auf Staaten abgeschlossenen Medienkulturen, Medienmärkten und Mediensystemen operiert, sondern mit der Vorstellung der Verdichtung solcher Phänomene im Rahmen übergreifender[37] kommunikativer Konnektivitäten. Eine solche Vergleichssemantik versucht, die Spezifik dieser Verdichtungen ebenso zu berücksichtigen wie die vielschichtigen Beziehungen zwischen ihnen. Letztlich zielt in einem solchen methodologischen Blickwinkel das vorliegende Buch also darauf, einen konzeptionellen Rahmen für ein vielschichtiges vergleichendes Vorgehen zu entwickeln.

Ausgangspunkt dieses Kapitels war die Überlegung, dass sich im Ansatz der transkulturellen Kommunikation drei sich überlappende, gleichwohl sinnvoll zu unterscheidende Diskursfelder treffen: Erstens das der Auseinandersetzung mit transkultureller Kommunikation als Folge der Globalisierung, zweitens das der Betrachtung transkultureller Kommunikation als Teilaspekt der postkolonialen Kritik und drittens eine Konzeptionalisierung von transkultureller Kommunikation als methodologischer Reflexion. Betrachtet man diese drei Diskursfelder zusammenfassend, stellt man fest, dass diese – auch wenn ihre Referenzautoren jeweils unterschiedlich verortet sind – argumentativ in einer Beziehung zueinander stehen: So wird aus der Zunahme von kulturübergreifenden Kommunikationsbeziehungen mit fortschreitender Globalisierung der Medienkommunikation gefolgert, dass transkulturelle Kommunikationsprozesse auf alltagsweltlicher Ebene zunehmen (können), und dabei unterstellt, dass damit verschiedene Hybridisierungsprozesse ein Alltagsphänomen geworden sind. Gerade vor diesem Hintergrund erscheinen Inter-Vergleichssemantiken nicht hinreichend, und man benötigt für eine komparative Forschung komplexere Designs. Diese sollten Nationalstaaten und Nationalkulturen als Referenzgrößen nicht ausschließen, aber vermeiden, Letztere unproblematisiert zum containerhaften Ausgangspunkt von Forschung zu machen. Entsprechend kann man die unterschiedenen Diskursfelder wie folgt systematisieren:

Tabelle 1:Diskursfelder transkultureller Kommunikation

| Diskursfeld |

Forschungsfokus |

Forschungsagenda |

| Folgen der Globalisierung |

transkulturelle Konnektivität |

Kommunikationsbeziehungen |

| Postkoloniale Kritik |

Transkulturalisierung |

Hybridisierungsprozesse |

| methodologische Reflexion |

transkultureller Vergleich |

Mehrebenen-Untersuchungen |

Quelle: eigene Darstellung

Sieht man eine transkulturelle Kommunikationsforschung in einem solchen Gesamtrahmen, wird deutlich, dass es sich hier um einen Ansatz handelt, der die Analyse der [38]Komplexität von Kommunikationsbeziehungen, ihrer Grenzüberschreitungen und Grenzziehungen in einer globalisierten Welt einfordert. Doch wie ist ein solches Unterfangen praktisch zu realisieren?

Geht man von den Kernpunkten der bisherigen Argumentation aus, sollte eine Antwort auf diese Frage eine Systematisierung der in der obenstehenden Tabelle gefassten drei Forschungsfoki und -agenden leisten: Sie sollte eine Vorgehensweise umreißen, die in der Lage ist, die Komplexität von Kommunikationsbeziehungen in durch die Globalisierung gekennzeichneten, mediatisierten Welten zu fassen. Gleichzeitig sollte diese Vorgehensweise die hiermit einhergehende Hybridisierung verschiedenster Phänomene kritisch beschreiben können. Und sie sollte dies in vielschichtigen Mehrebenen-Untersuchungen realisieren. Genau dies leistet das Konzept der »kommunikativen Figuration« (Hepp 2013a: 84–90; Hepp/Hasebrink 2014), wie es im Weiteren als heuristischer Ansatzpunkt für eine transkulturelle Medien- und Kommunikationsforschung beschrieben werden soll.

Читать дальше