Um Sprachwandel also adäquat erklären zu können, müssen wir eine sprachhistorische Betrachtung anstellen, die vergleichend Sprachzustände zu unterschiedlichen Zeitpunkten darstellt, und gelangen darüber zu Hypothesen, worin die Unterschiede begründet sein könnten. Die „richtige“ SprachauffassungSprachauffassung hilft uns dabei. Eine systemlinguistische Analyse hilft zudem dabei, Familienähnlichkeiten zwischen Einzelsprachen erfassen zu können, wobei eine solche Betrachtungsweise eher theoretischer als analytischer Natur ist.

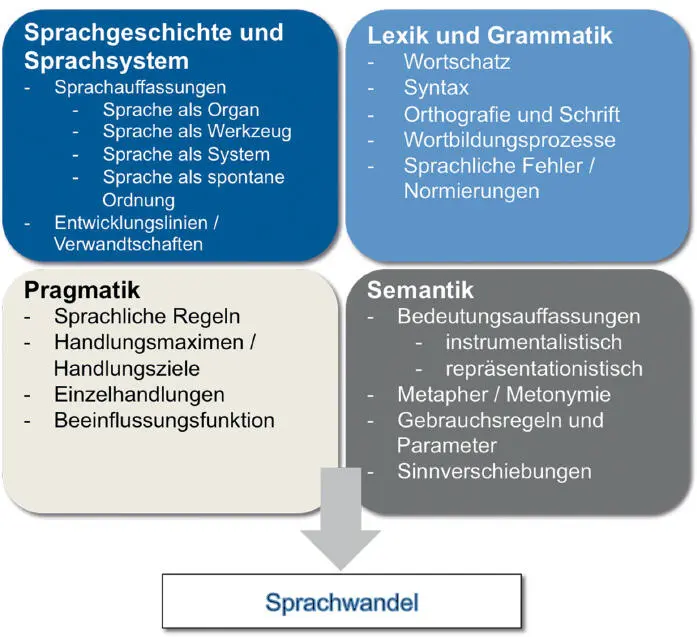

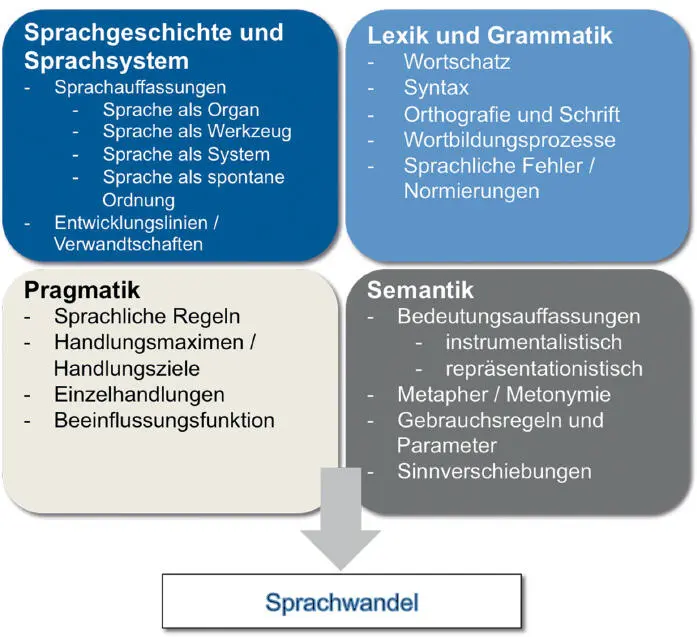

Sprachwandel lässt sich nicht nur durch eine Festlegung des Sprachsystems und seiner systemimmanenten Prinzipien fassen. Vielmehr können wir in das System selbst hineinblicken und feststellen, dass auch auf den MikroebenenMikroebene der Sprache selbst Veränderungen beschreib- und erklärbar werden. Die nachfolgende Abbildung zeigt, welche Dimensionen insgesamt beim Sprachwandel miteinander verwoben sind, wobei wir in Kapitel 1 bereits die Dimension des Sprachsystems beleuchtet haben und uns in diesem und den beiden folgenden Kapiteln insbesondere sprachpragmatischen Aspekten des Sprachwandels widmen werden. Eine Betrachtung der Dimension Semantik erfolgt aufgrund der Besonderheiten des Bedeutungswandels im zweiten Teil dieser Einführung.

Abb. 5

Abb. 5

Dimensionen des SprachwandelsDimensionendes Sprachwandels

Sprachwandel als ein Sonderfall des soziokulturellen Wandels folgt denselben Prinzipien, wie wir sie im Abschnitt 2.1.1 kennengelernt haben. Die Einflussfaktoren, die für Kulturwandel im Allgemeinen gelten, bestimmen auch den Wandel von Sprachen.

[bad img format]Sprachwandel ist ein prozessuales Phänomen, das seinen Ursprung beim Einzelnen nimmt und durch Verbreitung als Systemwandel mit zeitlichem Abstand beobachtbar und beschreibbar wird.

Dabei gibt es für eine Betrachtung grundsätzlich zwei verschiedene Perspektiven: Wir können zum einen den Sprachzustand zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit bestimmen und diesen Zustand mit den Bedingungen vergleichen, die zu unserer Zeit gegeben sind. Eine solche historische Sprachbetrachtung zeigt Sprachwandel aus einer diachronendiachron Perspektive. Die sogenannte Historische Sprachwissenschaft ist auf eine solche diachrone Betrachtung ausgerichtet, indem sie (synchronesynchron) Sprachzustände vergleicht, um über die Unterschiede zu verschiedenen Zeitpunkten Prinzipien der Veränderung zu bestimmen.

Die zweite Möglichkeit der Sprachbetrachtung ist die synchronesynchron Betrachtung, die einen Sprachzustand zu einem bestimmten Zeitpunkt ohne Einbeziehung der Vergangenheit analysiert. Synchrone Sprachbetrachtung hilft dabei, Sprache als System in der Gesamtheit zu erfassen. Sie liefert aus Sicht der Sprachwandelforscher hilfreiche Befunde darüber, welche Veränderungen innerhalb der Gesamtsprache zu einem bestimmten Zeitpunkt, beispielsweise im Jahr 2016, stattfinden. So kann man einzelne sprachliche Subsysteme oder Varietäten, wie etwa die Jugendsprache oder die Sprache in der Politik, genauer untersuchen und herausfinden, welche Einflüsse solche Subsprachen auf die GemeinspracheGemeinsprache haben. Gegenwärtig ist beispielsweise in der Jugendsprache festzustellen, dass der Elativ häufig durch das gebundene Morphem mega- ausgedrückt wird, wie beispielsweise in megalangweilig oder megaschön . Solche gruppenspezifischen Verwendungsweisen sind deswegen möglich, weil Varietäten über eigene sprachliche KonventionenKonvention verfügen und damit Alternativen zum etablierten Sprachgebrauch bereithalten. Man nennt die Möglichkeit, über kommunikative Alternativen verfügen zu können, das sprachliche RegisterRegistersprachliches, über das Sprecher einer Sprache verfügen.

[bad img format]Sprachwandel wird häufig durch konventionalisierten Gebrauch gruppensprachlicher RegisterRegister ausgelöst. Eine Verbreitung synchronersynchron Sprachphänomene kann u.U. zu diachronemdiachron Sprachwandel führen.

Zunächst einmal ist es so, dass abweichender Sprachgebrauch allein noch keinen Sprachwandel bewirkt. Das gilt natürlich insbesondere für den einzelnen Sprecher, der ein Wort oder einen Satz anders verwendet, als es die sprachliche KonventionKonvention vorsieht. Der Einzelne kann die Sprache nicht ändern. Sie können das ja einmal selbst testen: Verwenden Sie doch einmal ein Wort zur Benennung einer Sache, das es gar nicht gibt. Nennen Sie beispielsweise einen Stuhl doch künftig Glumpf . Ich wette, dass es Ihnen nicht gelingen wird, dass Sie die Sprache derart wandeln, dass irgendwann alle Sprecher des Deutschen Glumpf statt Stuhl sagen werden. Dazu benötigen Sie noch viele Mitstreiter, damit Ihnen das – zumindest in einer kleinen Gruppe – gelingen kann. Langfristigen Erfolg werden Sie mit diesem Unterfangen nicht einfahren können – es gibt nämlich gar keinen Grund für die Sprecher in der Sprachgemeinschaft, künftig Glumpf statt Stuhl zu sagen. Ganz im Gegenteil: Es wäre zum einen ein unnötiger kognitiver Aufwand notwendig, um die alte zugunsten der neuen Bezeichnung zu vermeiden. Und es wäre zum anderen mit einem hohen Risiko behaftet, diese sprachliche Neuerung konsequent umzusetzen: Es besteht die Gefahr, ständig nicht verstanden zu werden – und das ist das Letzte, was man sich als Sprecher wünschen wird.

Daran zeigt sich ein wesentliches Kriterium, das erfüllt sein muss, damit Sprachwandel ausgelöst und erfolgreich abgeschlossen wird:

[bad img format]Sprachwandel findet nur dann statt, wenn eine alternative oder neue Sprachverwendung nicht nur für den Einzelnen, sondern für jeden individuellen Sprachbenutzer von Vorteil ist; singuläre Sprachabweichungen führen nicht zum Sprachwandel, sondern sind sprachliche FehlerFehlersprachliche.

Anders sieht es aus, wenn Sie ein Ding erfinden, das Sie Glumpf nennen. In dem Maße, in dem sich das Ding verbreitet, wird auch der Begriff sich ausbreiten. Sie würden auf diese Weise das lexikalische Inventar durch Neubenennung erweitern.

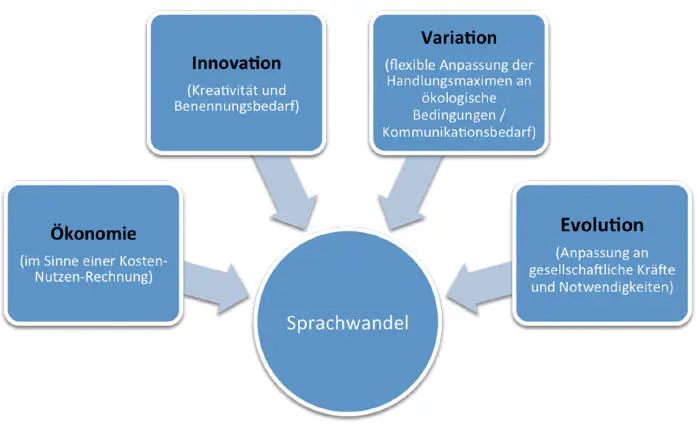

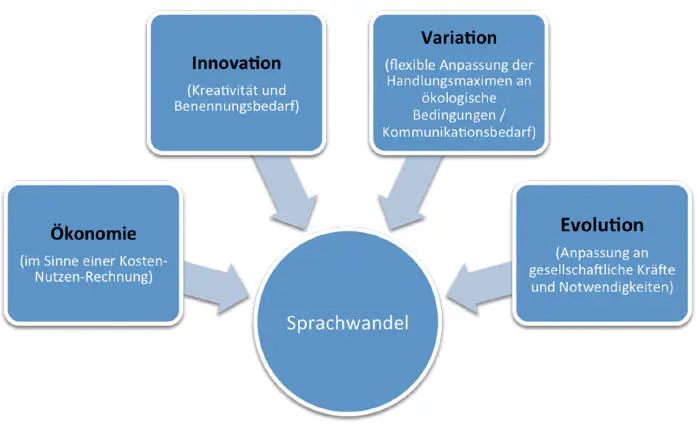

Nach PETER VON POLENZ gibt es vier Faktoren, die einzeln oder im Zusammenspiel den Sprachwandel bestimmen und über eine BeeinflussungBeeinflussung der HandlungsmaximenMaximeHandlungs- der Sprachbenutzer Sprachwandel auslösen können:

Abb. 6

Abb. 6

SprachwandelfaktorenSprachwandel-faktoren (nach POLENZ 1991a)

Welcher der genannten Faktoren auch maßgeblich den Sprachwandel auslöst, es ist in jedem Fall ein fortschreitender Prozess, der durchlaufen werden muss. Ohne eine bestimmte Abfolge und ohne Menschen, die an diesem Prozess beteiligt sind, finden InnovationenInnovation, sprachökonomische Bestrebungen, VariationenVariation und auch Evolutionen keinen Fluchtpunkt. Es stellt sich also die Frage: Welche Phasen werden beim Sprachwandel durchlaufen, damit über eine bestimmte Zeitspanne aus einem Ausgangszustand A ein Endzustand E wird, der durch die diachronediachron Brille betrachtet als Sprachwandel bezeichnet werden kann, bei dem sich eine ältere Sprachform von einer neuen Sprachform unterscheiden lässt?

3.2.1 Woher und wohin? — Nächster Halt: Sprachwandel

Wenn Sie sich auf eine Reise begeben, dann wissen Sie, dass eine Reise immer einen Anfangspunkt und ein Ziel hat, beispielsweise einen Bahnhof, an dem Sie einsteigen und einen anderen, an dem Sie aussteigen müssen. Jede Reise beginnt und endet irgendwo, egal, wie lang sie ist. Und jede Reise führt über verschiedene Orte, an denen man Halt machen und die man besichtigen kann. Wir wollen einmal eine solche Reise wagen und auf einen Zug aufspringen, den wir für unser Gedankenspiel den Sprachwandel-Express nennen wollen.

Читать дальше

Abb. 5

Abb. 5 Abb. 6

Abb. 6