Abb. 3

Abb. 3

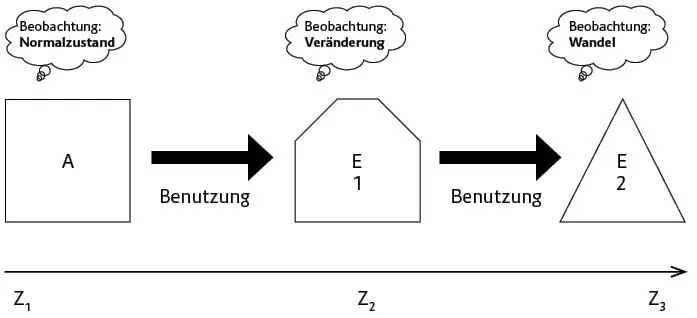

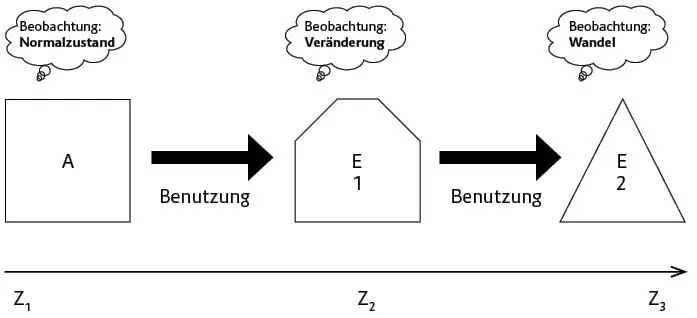

Wandel durch Gebrauch

Nun muss ich gestehen: An dieser Skizze sind zwei Dinge falsch bzw. zu vereinfachend dargestellt, auch wenn die Parameter A, E und Z richtig benannt und für jeglichen Wandel derart miteinander verwoben sind. Zumindest ist die Zeichnung dann falsch, wenn sie auf den soziokulturellen Wandel übertragbar sein soll. Denn: Anders als bei einem Granitblock, den ein Steinmetz in eine bestimmte Form bringt, verfolgen Menschen bei kulturellem Wandel in aller Regel keinen Plan. Im Gegenteil: Der Wandel geschieht, ohne dass sie es wollen.

Ein schönes Beispiel für den Wandel einer Sache durch Gebrauch ohne Planfinden Sie in nahezu jeder größeren Kirche. Wenn Sie beispielsweise einmal nach Rom in den Petersdom fahren, können Sie einen solchen ungeplanten morphologischen Wandel erkennen. Dort gibt es eine Bronzefigur des heiligen Petrus, von der man sagt, es wäre segensreich, diese Figur zu berühren. Tausende Menschen täglich küssen und streicheln den rechten Fuß der Statue, wodurch über einen langen Zeitraum von fast 700 Jahren Bronze abgetragen wurde. Der ehemals fein ausgearbeitete Fuß dieser Figur ist heute nur noch eine glatte, runde Fläche, die man nur noch als Fuß interpretiert, weil sie sich an der Stelle der Figur befindet, an der für gewöhnlich ein Fuß zu finden ist. Von der Form her gleicht der Bereich eher einer Türklinke.

Nicht nur in dieser Hinsicht lässt sich die Skizze nicht auf soziokulturellen Wandel übertragen. Sie gilt nämlich nicht für spontane OrdnungenOrdnungspontane.

Für die meisten kulturellen Wandelphänomene, zu denen beispielsweise Kleider- oder Haarmoden und natürlich auch die Sprache gehören, gibt es streng genommen keinen fixen Endzustand E, weil dieser Endzustand E zugleich der Ausgangszustand A 2sein wird, den man zu einem späteren Zeitpunkt, den wir dann Endzustand E 2nennen können, als solchen ansehen wird. Der Endzustand E, E 1, E 2usw. ist immer nur eine transitorische ZwischenstufeZwischenstufetransitorische.

[bad img format]Kultureller Wandel hat keinen fixen Anfangs- und Endpunkt, sondern ist ein Kontinuum. Ob man etwas als Wandel interpretiert oder nicht, hängt maßgeblich vom Zeitpunkt der Betrachtung ab.

Wandelphänomene sind somit transitorische PhänomenePhänomenetransitorische, also Zustände, die vorübergehen. Dabei wird der Wandel in seiner Prozesshaftigkeit oft erst dann wahrgenommen, wenn eine auffällige Veränderung stattgefunden hat, nicht (oder nur selten) aber in der Zeitspanne, in der Wandel tatsächlich passiert. So merken wir oft gar nicht, dass sich Trends verändern, weil wir selbst Teil des Veränderungsprozesses sind. Dass sich die Mode zwischen 1960 und heute verändert hat, erkennt man, wenn man eine Hose von 1960 neben eine Hose von 2016 legt und beide Kleidungsstücke miteinander vergleicht. Farbe, Schnitt und Material werden sich stark unterscheiden, so sehr, dass wir sagen können, die Mode habe sich gewandelt. Um das zu erkennen, benötigen wir aber erst einen ausreichenden zeitlichen Abstand.

[bad img format]Wandel zeigt sich in vielen Fällen aufgrund seiner Prozesshaftigkeit erst mit einigem zeitlichen Abstand.

Nun ist Ihnen sicher aufgefallen, dass ich in meinen Ausführungen zum Wandel bislang sehr vereinfache und Sie dürften bemerkt haben, dass meine Festlegungen sprachlich unpräzise sind. Bei kulturellen Phänomenen, zu denen Kleidermoden, Wirtschaftssysteme und auch die Sprachen gehören, ist es nicht angemessen zu sagen, dass sie es sind, die sich wandeln. Wie sollte das auch gehen? Eine Mode kann sich nicht wandeln. Eine Sprache auch nicht. Wenn Menschen in einer Gesellschaft über Jahrhunderte hinweg dieselben Hosen und Jacken produzieren und anziehen, wandelt sich die Kleidermode kein Stück. Bei Sprachen ist das genauso. Wenn wir über einen Zeitraum Z exakt die gleiche Sprache verwenden, dann ist der Endzustand identisch mit dem Anfangszustand – es findet kein Wandel statt.

Für soziokulturelle Phänomene wie Märkte, Moden oder Sprachen gilt also:

[bad img format]Es sind nicht die Entitäten selbst, die sich wandeln, sondern es sind die Menschen, die diesen Wandel durch ihr Tun auslösen.

Das gilt insbesondere für spontane OrdnungenOrdnungspontane, wie wir sie im vorherigen Kapitel kennengelernt haben, denn solche Ordnungen sind ja schon in ihrer Genese an die Einzelhandlungen der Menschen in einer Gemeinschaft gebunden. Daher verwundert es nicht, dass auch die Veränderungen dieser Ordnungen auf menschliche Nutzung zurückzuführen sind.

Halten wir fest: Es sind nicht irgendwelche höheren Mächte, die soziokulturellen Wandel auslösen, sondern die Mitglieder einer Gesellschaft, in der diese Phänomene existieren. Und vermerken wir weiterhin: Wandel ist in diesen Fällen an Handlungen geknüpft, die wiederum als Wahlhandlungen bezeichnet werden können. Denn: Eine Hose mit einem anderen Schnitt anzuziehen und damit – wenn das viele andere Hosenträger auch tun – zum Wandel der Hosenmode beizutragen, ist eine rationale Entscheidung. Und sie ist zielgerichtet: Wir möchten nicht mit einer aus der Mode gekommenen Hose herumlaufen. Weil wir modern aussehen wollen, kaufen wir uns eine moderne Hose. Wir tun das, weil das alle (oder doch zumindest viele) so machen. Dass wir auf diese Weise dazu beitragen, dass die alte Hose aus der Mode kommt, ist gar nicht unser Ziel. Aber genau das passiert. Auch wenn wir als Tourist oder als Pilger im Petersdom die Figur des heiligen Petrus berühren, wollen wir uns so verhalten, wie es die anderen tun – und erhoffen uns, wenn wir gläubig sind, auch noch Seelenheil von unserem Tun. Der Heiligenfigur den Fuß zu verstümmeln, beabsichtigen wir hingegen nicht. Und wenn wir eine neue Redeweise übernehmen, weil alle anderen auch so sprechen, tragen wir zum Sprachwandel bei. Beabsichtigt haben wir es aber nicht. Und doch geschieht auch das.

Warum drückt man sich bei solchen Wandelphänomenen so unpräzise aus, wie ich es eingangs auch getan habe? Warum sagen wir, etwas habe sich gewandelt und nicht, jemand habe etwas gewandelt, obwohl das doch viel treffender wäre? Nun, das liegt daran, dass dieser Jemand nicht bestimmbar ist. Wenn man sagt, dass es schneit, zeigt sich dasselbe Problem – Es ist eine abstrakte Größe, die nicht greifbar ist. Bei soziokulturellem Wandel kann man nicht mit dem Finger auf einen Einzelnen zeigen und sagen „Der war es, der hat die Sprache gewandelt!“. Es ist nämlich jeder Einzelne an diesem Wandel aktiv beteiligt. Und doch trägt er keine ‚Schuld‘ am Wandel, denn er hat ihn sich nicht ausgedacht und planvoll herbeigeführt. Richtig wäre also, zu sagen: „Die vor uns, unsere Eltern und Großeltern, haben die Mode oder die Sprache gewandelt!“. Aber fragen Sie mal Ihre Großeltern, wie sie das getan haben und warum. Sie werden vermutlich nur ein Kopfschütteln oder Schulterzucken zur Antwort bekommen. Merken Sie sich bitte folgenden Grundsatz, der für alle Wandelphänomene in sozialen Systemen gilt:

[bad img format]Kein Wandeln ohne Handeln — nur Handeln führt zum Wandeln!

3.1.1 Wie verändern sich Kulturen?

Sozialer Wandel oder Kulturwandel zeigt sich überall dort, wo Menschen in einer Gemeinschaft leben und gemeinschaftlich zu Veränderungen beitragen, von denen sie in aller Regel als Einzelne profitieren. Viele kulturelle Errungenschaften dienen der Gemeinschaft, obwohl sie zunächst geschaffen wurden, um dem Einzelnen zu nützen. Dieses ParadoxonParadoxon lässt sich beispielsweise am technischen FortschrittFortschritttechnischer zeigen. Exemplarisch möchte ich das an der Erfindung des Autos erklären; die nachfolgenden Gedanken lassen sich aber sicher auch auf andere kulturelle Phänomene beziehen.

Читать дальше

Abb. 3

Abb. 3