Nehmen wir einmal an, alle Erfinder seien faule Menschen. Erfinder seien so faul, dass sie den ganzen Tag überlegten, wie sie sich das Leben einfacher machen könnten. Und nehmen wir weiterhin an, Erfinder säßen die meiste Zeit des Tages herum und beobachteten fleißige Mitmenschen. Irgendwann ist einer dieser trägen Erfinder so faul gewesen, dass er nicht einmal mehr laufen wollte. Am liebsten wäre er getragen worden, aber er fand niemanden, der das für ihn getan hätte. Nun wusste dieser faule Erfinder, dass er sich mit einem Pferd und einer Kutsche hätte transportieren lassen können. Aber: Ein Pferd ist sehr langsam und muss regelmäßig gefüttert werden. Das wusste er aus Beobachtungen seiner Mitmenschen, die Pferde und Kutschen besaßen. Was er auch noch wusste: Es gab andere Erfinder, die Maschinen erdacht hatten, die mit Dampf angetrieben wurden. Er kannte das Prinzip von Kolben und Dampf und wusste, dass sich auf diese Weise auch Räder in Bewegung setzen ließen. Also erfand er einen Verbrennungsmotor und baute ihn geschickt in eine Kutsche ein, die jetzt ohne Pferd in der Lage war, den faulen Erfinder zu transportieren – viel schneller und viel bequemer als zuvor. Die Bequemlichkeit für den Erfinder einer Sache bedeutet immer auch eine höhere Bequemlichkeit für die Gesellschaft, wenn das erfundene Ding für jedermann nutzbar wird. Das gilt für elektrische Schraubenzieher, für Waschmaschinen und beispielsweise für USB-Sticks: „Reichtum und hochentwickelte Technologie sind die Folgen der Faulheit der Menschen“ (KELLER 2003: 52).

[bad img format] BERNARD MANDEVILLE (1670—1733)

war ein niederländischer Arzt und Sozialtheoretiker. In seinem Hauptwerk, der Bienenfabel , beschreibt er die Wirtschaft als Kreislaufsystem und stellt die provozierende These auf, dass nicht die Tugend, sondern das Laster die eigentliche Quelle des Gemeinwohls sei. Seine Argumentation folgt dabei folgendem Muster:

1 Kaufleute verfolgen ihre eigenen Interessen.

2 Kaufleute richten ihr Handeln nach dem optimalen Gewinn aus.

3 Der optimale Gewinn führt zu kollektivem Wohlstand in der Gesellschaft.

MANDEVILLE formuliert damit ein Paradoxon Paradoxon, das auf dem menschlichen Wesen (1.), individuellen, kulturell bedingten HandlungsmaximenMaximeHandlungs- (2.) und kausalen Folgen von Einzelhandlungen (3.) basiert. Das nach ihm benannte Paradoxon basiert darauf, dass egoistisches Handeln zu positiven Effekten für die Allgemeinheit führt.

Technischer Fortschritt, die Bildung neuer Jugend-Subkulturen, die Rechtschreibreform, neue Gesetze und Verordnungen und auch Veränderungen der Sprache sind Phänomene des Kulturwandelsund sie beruhen auf denselben Prinzipien, die ich gerade skizziert habe, wobei man Faulheit treffender mit Eigeninteressen bezeichnen kann.

[bad img format]Kulturwandel basiert auf Eigeninteressen und ist eine (positive oder negative) Folge der kollektiven Verwirklichung solcher Interessen. Das gilt auch für den Sprachwandel.

In der modernen Industriegesellschaft ist ein offensichtlich entscheidender Antrieb für Kulturwandel der technologische Fortschritt. Auch auf die Sprache wirkt sich dieser Fortschritt aus, wenn es beispielsweise darum geht, neue Dinge zu benennen. Dennoch ist der technische FortschrittFortschritttechnischer für Sprachwandel weder hinreichend noch notwendig. Das wesentlichste Handlungsmotiv ist vielmehr das des Verstandenwerdens. Das beschriebene vorrangige Eigeninteresse eines Sprechers in einer Sprachgemeinschaft ist BeeinflussungBeeinflussung und Verständigung, wobei – ähnlich wie beim Erfinder des Autos – Faulheit eine Rolle spielen kann, aber nicht spielen muss:

[bad img format]Sprachwandel entsteht häufig aus sprachökonomischen Gründen, folgt aber in jedem Fall kulturell bedingten HandlungsmaximenMaximeHandlungs- und kulturell zulässigen Handlungsmöglichkeiten.

Kultureller Wandel, der auf HandlungsmaximenMaximeHandlungs- als Begebenheiten innerhalb der Kultur zurückgeht, wird als endogener KulturwandelKulturwandelendogener bezeichnet. Entsteht hingegen ein Wandlungsprozess durch die Begegnungen mit anderen Kulturen, aus denen Teile übernommen und zu einer neuen Form abgeändert werden, spricht man von induziertem Kulturwandel.

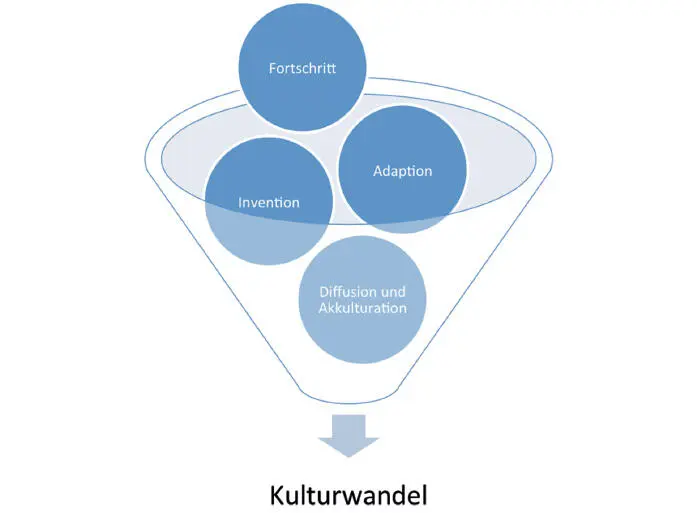

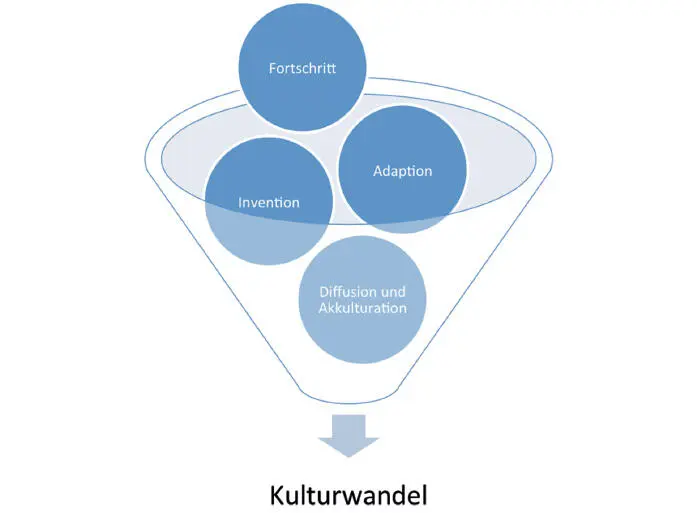

Für Veränderungen kultureller und sozialer Entitäten gibt es verschiedene Mechanismen, von denen einige auch auf den Sprachwandel übertragbar sind. Diese Mechanismen basieren auf Einflussfaktoren, die auf den sozialen Wandel einwirken. Im Wesentlichen kann man als Einflussfaktoren auf den Kulturwandel die Prozesse Fortschritt, AdaptionAdaption (Anpassung an Umwelteinflüsse), DiffusionDiffusion und AkkulturationAkkulturation (Übernahme und Anpassung aus/an fremde/n Kulturen) sowie InventionInvention (Erfindung oder Einführung neuer Prinzipien, Werkzeuge oder Bräuche) identifizieren, wobei Fortschritt und Invention als endogene KulturwandelKulturwandelendogenerprozesse den induzierten Formen Adaption, Diffusion und Akkulturation gegenüberstehen (vgl. dtv-Atlas Ethnologie: 87ff.).

Abb. 4

Abb. 4

Einflussfaktoren auf den Kulturwandel

Nun ist es so, dass kultureller Wandel unterschiedlich rasch vonstattengeht. Es gibt Prozesse, die schneller ablaufen und oft innerhalb einer Generation abgeschlossen sind und solche, die erst über einen langen Zeitraum zu Effekten führen. Im Prinzip kann man zwischen motiviertem und unmotiviertem Kulturwandel unterscheiden, wobei motivierter Kulturwandel zu schnellen Veränderungen führt, die aber weniger stabil sind als unmotivierte Veränderungen, die auf TradierungTradierung beruhen und damit langsam, aber beständig ablaufen. Dieser Zusammenhang gilt auch und insbesondere für den Sprachwandel:

[bad img format]Geplante Eingriffe in ein Sprachsystem (z.B. durch Orthografieregeln, Wortneuschöpfungen durch Werbung o.Ä.) sind oft nur von kurzer Dauer, wogegen sich langfristige Veränderungen über TradierungenTradierung ergeben. Tradierungführt als Prozess des Kulturwandels zu komplexen strukturellen Veränderungen (Prozess vs. Eingriff).

3.2 Was ist Sprachwandel?

Sprache und Sprachwandel hängen untrennbar miteinander zusammen. Ohne das eine ist das andere nicht denkbar. Weder gibt es Sprache ohne Sprachwandel noch gibt es Sprachwandel ohne Sprache. Das klingt banal und doch ist diese Wechselwirkung eine erste und wichtige Erkenntnis dieser Einführung. Man kann sagen: Das eine folgt unmittelbar aus dem anderen. Aber ist es nun die Sprache, die den Wandel bedingt oder ist es der Wandel, der die Sprache formt? Auf den ersten Blick ist das keine schwere Frage. Ohne etwas, das sich verändern könnte, gäbe es keine Veränderung. Es ist also plausibel anzunehmen, dass es zunächst die Sprache selbst ist, die die Bedingungen für ihren Wandel schafft. Und dennoch ist beides richtig: Einerseits haben Sprachen aufgrund ihres Wesens das Potenzial zur Veränderung. Und andererseits führt Sprachwandel – mit zeitlichem Abstand betrachtet – zu neuen Sprachen bzw. zu neuen Sprachzuständen.

Sprachwandel findet jederzeit und vor allem auf allen Makro- und MikroebenenMikroebene der Sprache und dabei auch ebenenübergreifend statt. Solange Sprachen aktiv gesprochen werden, müssen sie sich den kommunikativen BedürfnissenBedürfnissekommunikative ihrer Sprecher anpassen können. Aus linguistischer Sicht können wir verschiedene Dimensionenauf Wandelphänomene hin analysieren, wobei die Analyse davon abhängt, welche SprachauffassungSprachauffassung wir als „richtig“ anlegen. Dazu hatten wir in Kapitel 1 bereits hinreichende Gedanken formuliert: Je nach Blickrichtung auf den Gegenstandsbereich Sprache lässt sich unterschiedlich erklären, was Sprachwandel ist und wodurch er entsteht.

Читать дальше

Abb. 4

Abb. 4