Bei der Herstellung der Diskurse funktionieren die Massenmedien – zumindest unter demokratischen Rahmenbedingungen – nach autonomen Programmierungen, die eine Kombination aus medienethischen Grundsätzen und Verlagsprogrammen oder Programmaufträgen sind. Im Falle der Medien variieren die Funktionszuschreibungen je nachdem, ob zum Beispiel eher demokratietheoretische Ziele (z.B. deliberative, rationale Öffentlichkeit) oder funktionalistische Bezüge (z.B. Themenstrukturierung, auch durch Unterhaltung) zugrunde gelegt werden (Hafez 2010). Die Hauptaufgabe der Medien ist es, in Anlehnung an Niklas Luhmann, eine Differenz zwischen sich selbst und ihrer Umwelt zu erzeugen, die man als die ureigene Funktion eines Systems beschreiben kann (Hafez 2002a, Bd.1, S.124ff.). Die Autonomie der Massenmedien lässt sie spontan als geschlossene Systeme erscheinen, die selbstbestimmt die Welt beobachten. Als Theorie der Massenmedien ist daher auch weniger die Organisations- als vielmehr die Text- und Diskurstheorie bedeutsam, denn die Textproduktion ist ja der finale Sinn eines Beobachtungssystems. Handlungssysteme wie die Politik werden letztlich zwar auch an ihren Texten – zum Beispiel an der politischen Rhetorik oder an Verträgen – gemessen, wichtiger jedoch ist ihr kommunikatives und strategisches Handeln, denn dieses hat nahezu unausweichlich gesellschaftliche Konsequenzen.

Natürlich bedeutet Autonomie im Falle der Massenmedien dennoch nicht Autarkie, denn Medien werden auf Mikro-, Meso- und Makroebenen und vom politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Umfeld beeinflusst (Hafez 2002a). Sie sind in komplexe Umwelteinflüsse eingebettet und existieren in Relation zu ihrer Umwelt in einem „Fließgleichgewicht“ (Kunczik 1984, S.205ff., 212ff., Hafez 2002a, Bd.1, S.124ff.), das sie immer wieder auch zu Anpassungen zwingt, wie noch zu erörtern sein wird (vgl. Kap. 1.4). Zunächst einmal geht es in diesem Teilkapitel aber um die Autonomiefunktion der Medien.

Wenn autonome Beobachtung der primäre Modus der Massenmedien ist, dann steht im globalen Maßstab die Frage nach der „Synchronisation“ ihrer Beobachtungsleistungen im Vordergrund. Die Transnationalisierung des Mediensystems muss der ultimative Ausdruck einer rationalen und auf Koorientierung der Bürger dieser Welt abzielenden Qualität der Weltöffentlichkeit sein, denen Weltwissen zur Verfügung gestellt werden soll. Die Luhmann’sche Differenzidee autonomer Systeme bezog sich eigentlich immer nur auf andere Sozialsysteme, nicht aber auf andere Medien anderer Länder. Die Massenmedien müssen unabhängig von der Politik und der Wirtschaft sein; sie müssen aber nicht notwendigerweise zu anderen Erkenntnissen kommen als Medien im Ausland. Im Prinzip scheint es durchaus sinnvoll zu sein, die Welt so zu sehen, wie andere Menschen in der Welt und deren Medien sie auch sehen – der rationale Abgleich aller sinnvollen Frames und Diskurse ist geradezu das Signum der auf intime Weltkenntnis verweisenden These vom „globalen Dorf“. Im Sinne der ursprünglichen ersten Welle der Globalisierungstheorie und der radikalen Idee einer Weltöffentlichkeit ( global public sphere ) muss man die Massenmedien dieser Welt sogar prinzipiell als ein einziges System betrachten können, das nicht mehr an nationalen Grenzen Halt macht.

Hier nun allerdings liegt das Hauptproblem der globalen Medienkommunikation. Ist sie zu einer hohen Synchronisierung und einer starken Globalisierung in der Lage? Eine Reihe von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, unter anderem einer der Autoren dieses Buches, haben in der zweiten Welle der Globalisierungsforschung in Frage gestellt, dass eine Homogenisierung der Diskurse auf Grund einer optimierten Beobachtungsleistung durch die Massenmedien erfolgt, da sowohl die Aufmerksamkeit für Themen als auch die Art der journalistischen Aufbereitung selbst bei identischen Ereignissen in den einzelnen nationalen Mediensystemen oft grundlegend unterschiedlich sind, wie wir in diesem Buch noch eingehender untersuchen werden. Vielmehr betonen sie die vorherrschende Domestizierung der Auslandsberichterstattung(en) dieser Welt (Hafez 2002a, Bd.1, S.24ff., 2005, Flew 2007, Stanton 2007, Ulrich 2016, vgl. a. Williams 2011, S.21ff.). Im Kontrast dazu gibt es auch Werke, die die Synchronität durch mediale Grenzüberschreitung hervorheben (Volkmer 2014, Fraser 2014).

Lokal-globale Mehrebenen-Medienöffentlichkeit(en)

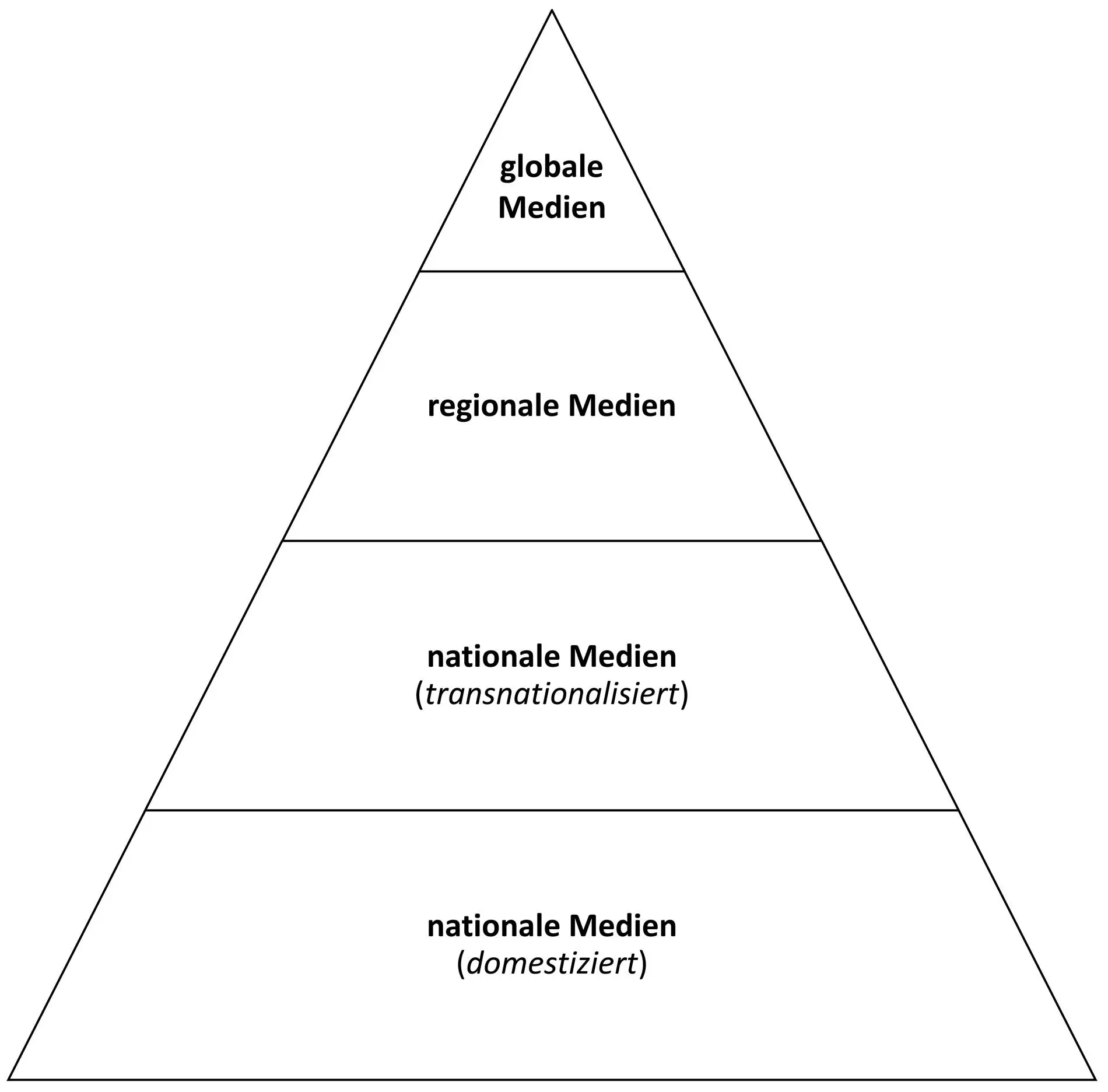

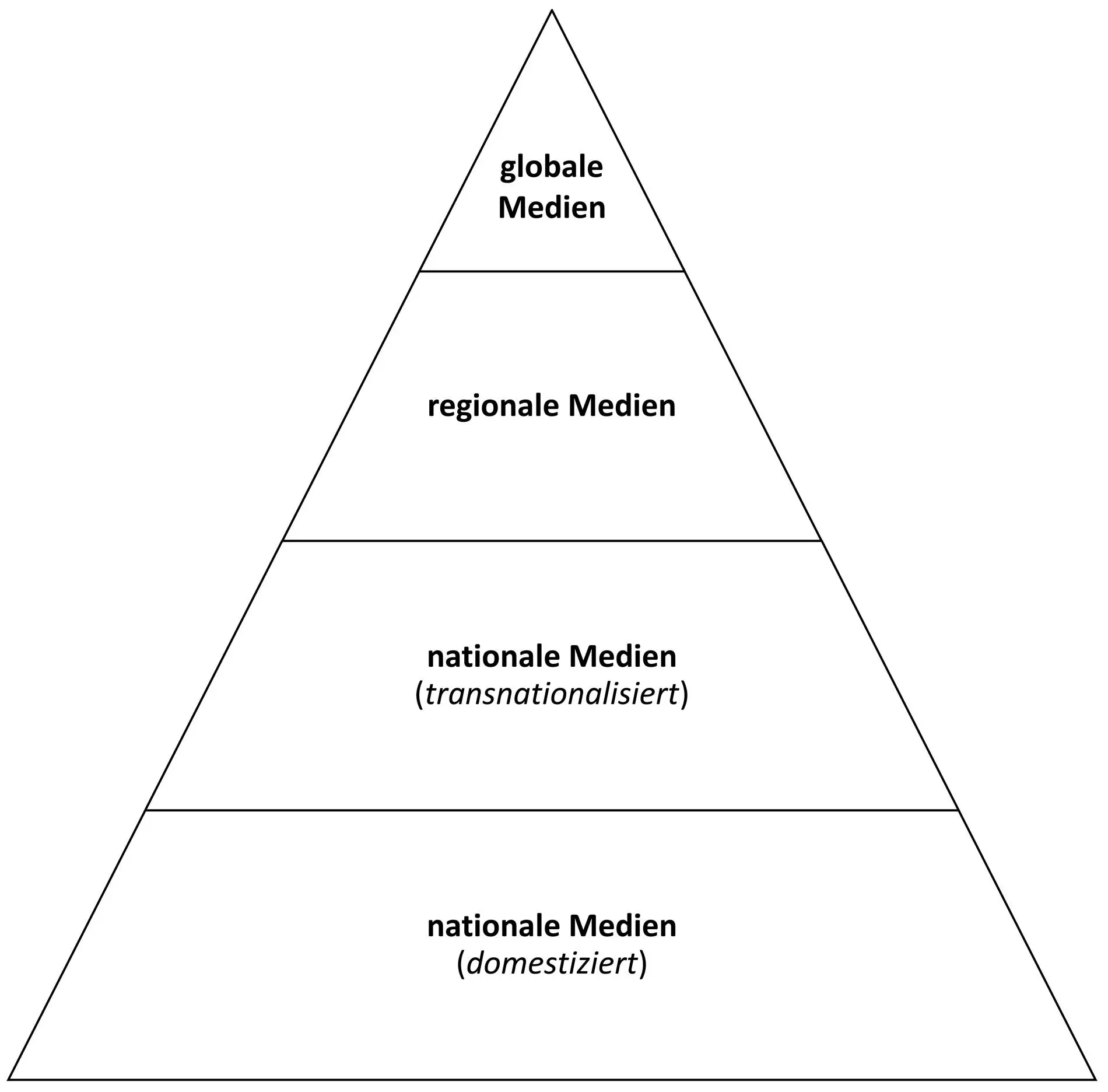

Um nicht in unproduktiven Dogmatismus zwischen konträren Schulen zu verfallen, kann man versuchen, ein transformatives Konzept lokal-globaler Öffentlichkeit(en) zu etablieren. Der primäre Bezug bleibt hier die nationale Auslandsberichterstattung mit ihrer Tendenz zur Domestizierung. Allerdings findet auch in der nationalen Auslandsberichterstattung ein gewisser – wenn auch begrenzter – Abgleich mit globalen Diskursen statt; ein Effekt, der andernorts als Tip-of-the-Iceberg-Phänomen beschrieben worden ist (Hafez 2011, S.484) und der noch immer recht weit entfernt ist vom Ideal einer völligen Synchronisierung aller Diskurse, Themen und Frames, wie sie in einer durch transnationale Medien geprägten Welt realisiert wäre (Splichal 2012, S.149, Wessler et al. 2008, S.15f.).

Zudem kann in homogenen Sprachräumen eine erste Form der grenzüberschreitenden Transnationalisierung von Produktionskontexten erfolgen (z.B. lange Jahre Al-Jazeera in der arabischen Welt). Zuletzt ermöglichen technische Zugriffe auf ausländische und fremdsprachliche Medien vor allem einer multilingualen Informationselite unter den Verbrauchern einen komparativen Zugriff auf unterschiedliche nationale Mediensysteme, was das Simulationsproblem zwar auf der Produktionsebene bestehen lässt, es aber auf der Rezipientenebene löst (vgl. Abbildung 1.3). Wir werden im Kapitel über die Massenmedien (Kap. 2) auf die verschiedenen Ebenen der globalen Massenkommunikation eingehen, um sinnvolle Antworten auf die Frage nach der Synchronität der globalen Medienbeobachtung zu finden.

Abb. 1.3:

Abb. 1.3:

Lokal-Globale Mehrebenen-Medienöffentlichkeit(en)

Globale Organisationskommunikation zwischen Diskurs und Interaktion

Kommunikationsprozesse in anderen organisierten und nicht-organisierten Sozialsystemen müssen auch mit anderen spezifischen Theorien untersucht werden als die Medien. Mit der Vielfalt der Akteure wachsen auch die theoretischen Herausforderungen, denn eine einheitliche Theorie für deren kommunikatives Handeln gibt es nicht. Grundsätzlich gilt, dass mit der Verlagerung vom Beobachtungssystem der Massenmedien zu den organisierten Handlungssystemen (Politik, Wirtschaft usw.) eine Akzentverschiebung von der Diskurs- zur Organisationsanalyse einhergeht. Eine der Herausforderungen für die Forschung besteht darin, dass ein großer Teil der Kommunikationsprozesse dieser Sozialsysteme nicht öffentlich sichtbar und auch für die Forschenden selbst schwer zugänglich ist. Um nicht-mediatisierte Kommunikation verstehen zu können, bedarf es eines guten Verständnisses der Organisationsstrukturen und der mit ihnen verbundenen typischen Kommunikationsprozesse. In Anlehnung an die Organisationssoziologie lassen sich einige „Kommunikationsstrukturen“ erkennen (u.a. Endruweit 2004, S.178ff.), die gleichermaßen auf alle organisierten Sozialsysteme zutreffen, wobei allerdings, wie wir sehen werden, an verschiedenen Stellen Ergänzungen aus anderen Theorierichtungen wie der Verhandlungskommunikation, Entscheidungstheorie, Netzwerktheorie und Deliberationsforschung erforderlich sind.

Die erste Struktur betrifft die oben dargelegte Dualität beziehungsweise Hybridität von Beobachtungs- und Interaktionsleistungen. Wir haben es als charakteristisch für Handlungssysteme bezeichnet, dass sie sowohl beobachten (speichern, systematisieren, analysieren) als auch interagieren. In Manfred Rühls organisationstheoretischer Analyse von Redaktionen zum Beispiel, die aber auch auf andere Organisationen anwendbar ist, macht dieser klar, dass die Zweckprogrammierungen (der Chefebene) und die Konditionalprogrammierung (Erfahrungswissen und Routinen der Mitarbeiter) bei veränderten Bedingungen immer wieder sozial nachverhandelt werden müssen (Rühl 1979, 1980). Entscheidungstheoretische Prozessmodelle zeigen, dass es etwa in der Außenpolitik darauf ankommt, Probleme zu bestimmen, Informationen zu sammeln, Handlungsalternativen zu erarbeiten usw. (Behrens/Noack 1984, S.113). Die prinzipielle Rationalität von Prozessen der Sozialsysteme sollte man gleichwohl nicht idealisieren. Oft sind politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Systeme so aufgebaut, dass sie – ähnlich wie das Mediensystem – unterschiedliche Organisationen umfassen, die durch Richtlinienkompetenzen nur lose zusammengehalten werden (globale Kommunikation der Außenpolitik findet etwa durch verschiedene Ministerien statt).

Читать дальше

Abb. 1.3:

Abb. 1.3: