Eva-Maria Landwehr - Kunst des Historismus

Здесь есть возможность читать онлайн «Eva-Maria Landwehr - Kunst des Historismus» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Kunst des Historismus

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Kunst des Historismus: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Kunst des Historismus»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Kunst des Historismus — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Kunst des Historismus», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

[<<36]

aufwies. In diesen Fällen wurde aufgrund der Vorstellungen, die man von einer adäquaten Unterbringung der Straftäter hatte, eine einfache, derbe Architektur angestrebt, die eine mittelalterliche Anmutung haben konnte, aber ohne jeglichen architektonischen Schmuck auskommen musste.

Die Einführung der kommunalen Selbstverwaltung, wie sie beginnend in Preußen im Jahr 1808 und dann sukzessive in den übrigen deutschen Staaten vollzogen wurde, verhalf dem Bürgertum zu einem völlig neuen Selbstverständnis. Das Gehäuse für diese über lange Zeit kaum mehr ausgeübte Eigenverantwortlichkeit und Autonomie, also das Rathaus selbst, war aber beileibe keine Erfindung des 19. Jahrhunderts, seine Bautypologie wurde auch nicht vom Adel übernommen, sondern hatte ihre genuin bürgerliche Herkunft im Rathaus der frühneuzeitlichen Stadt: Weil sie, historisch betrachtet, synonym für bürgerliches Selbstbestimmungsrecht und kommunale Autonomie standen, galten die – vor allem flämischen – Rathäuser des späten Mittelalters und der frühen Renaissance als die adäquatesten stilistischen Vorbilder für das Rathaus des 19. Jahrhunderts. Während aber Verwaltungsgebäude des frühen 19. Jahrhunderts noch alle Ordnungsorgane des Kommunalwesens, wie das Gericht, das Gefängnis, die Polizei und die Feuerwehr unter einem Dach vereinten, sollte das unaufhaltsame Städtewachstum eine räumliche Entzerrung und eine Verteilung auf eigens dafür eingerichtete Bauten notwendig machen. Aus dem eigentlichen, administrativen Kern des Rathauses mit seinen Sitzungssälen und Repräsentationsräumen entwickelte sich schließlich das Rathaus des 19. Jahrhunderts, dessen kontinuierlich ansteigender Raumbedarf aus dem Bevölkerungswachstum und den sich ausweitenden Zentralisierungsverfahren resultierte. Da man mit weiterem Wachstum in jeder Hinsicht kalkulieren musste, wurden die Bauplätze meist so groß konzipiert, dass mögliche Erweiterungsbauten kurzfristig realisiert werden konnten. Selbstverständlich lag es auch im Interesse der Stadtväter, dass gerade ihr Rathausneubau besonders groß und repräsentativ geriet und dadurch die Aufmerksamkeit und das Interesse der Öffentlichkeit auf sich zog. Wichtig ist, dass bei aller Neubau-Euphorie die funktionstüchtigen alten Rathäuser, sofern sie von bauhistorischer Bedeutung waren, aus Gründen der Pietät erhalten beziehungsweise bei Bedarf durch einen Anbau vergrößert wurden.

[<<37]

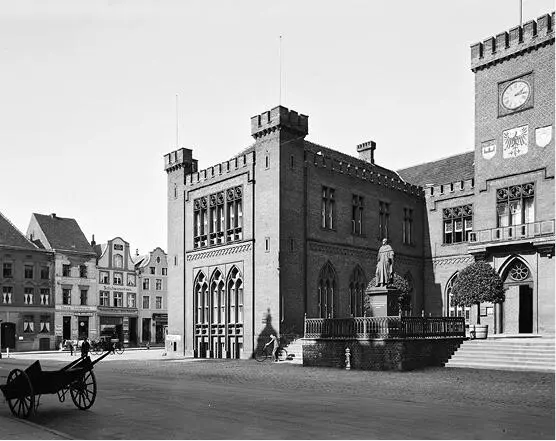

Bei der Wahl des Baustils boten sich den Bauherren des 19. Jahrhunderts zwei Möglichkeiten: Herrschte kein Zwang, sich in einem Stadtzentrum mit historischem Baubestand aufgrund des Ensembleschutzes stilistisch anzupassen, konnte man zwischen Mittelalter und Renaissance frei wählen, die Alternative dazu bestand darin, einen Neubau so gut wie möglich in das charakteristische Architekturbild einer Stadt einzugliedern. Am Anfang, das heißt ab den Zwanzigerjahren des 19. Jahrhunderts, dominierte jedoch, vor allem in kleinen und mittelgroßen Städten, der neugotische Rathausbau, der nicht dem jeweiligen Regionalstil verpflichtet war, sondern als internationale Schnittmenge der typischen frühen „Zinnengotik“ zu werten ist. Ein beeindruckendes Beispiel dafür ist das Rathaus der Ostsee-Hafenstadt Kolberg (heute Kolobrzeg / Polen), das von keinem Geringeren als Karl Friedrich Schinkel entworfen und in den Jahren 1829 – 32, als Schinkels Gotik-Euphorie längst verblasst war, unter Leitung von Ernst Friedrich Zwirner erbaut wurde.

Abb. 3: Kolobrzeg / Polen, Altes Rathaus, 1829 – 1832 (> Abbildungsnachweis)

[<<38]

Die ehemalige Hansestadt, die sich im 14. Jahrhundert durch Handel und Fischfang großen Wohlstand und ein eigenes Münzrecht erarbeitet hatte, erhielt damit einen sehr repräsentativen Ersatz für das 1807 zerstörte alte Rathaus. Schinkel entwarf eine schlossartige Zweiflügelanlage mit einem schmalen tiefen Hof, der von einem mächtigen Uhrenturm dominiert wird. Die Fassaden der zweistöckigen Flügelbauten, die ihren obersten Abschluss in einem Zinnenkranz finden, sind unter anderem von Spitzbogenfenstern ohne Maßwerk durchbrochen – ein Hinweis darauf, dass es sich um keinen Sakralbau handelt. Ein wehrhaftes Gepräge erhielt das Rathaus durch vier nur schwach aus der Mauerfläche hervortretende Ecktürme mit schießschartenähnlichen Mauerschlitzen. Mit seiner für Hansestädte typischen Backsteingotik nahm das neue Rathaus auch konkret Bezug zum trutzigen Westwerk des Doms aus dem frühen 14. Jahrhundert.

Diese frühe Neugotik erfreute sich in der Folgezeit noch einiger Beliebtheit, wurde dann aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sukzessive von Stilvorbildern der Spätgotik und der deutschen Renaissance abgelöst. Vor allem die deutsche Renaissance bot sich nach der Reichsgründung als ideales Assoziationsfeld an, weil sie sowohl dem Bürgertum als auch dem Kaisertum gerecht werden konnte – schließlich hatte es die mächtigsten Städte der Frühen Neuzeit ausgezeichnet, in ihrer Reichsunmittelbarkeit direkt dem Kaiser unterstanden zu haben. Patriotische Kaiserverehrung ließ sich auf diese Weise problemlos ins 19. Jahrhundert transferieren, ohne die mühsam errungene bürgerliche Selbstbestimmung verleugnen zu müssen. So ist es kaum verwunderlich, dass gerade in den Rathäusern derjenigen Städte, die zu Preußen gehörten oder aber als Freie Städte dem Deutschen Reich angegliedert waren, häufig ein Kaisersaal zu finden war, wie zum Beispiel in Hamburg. Wie seine Vorgänger in Residenzen und Klöstern des 17. und 18. Jahrhunderts wurde ein Kaisersaal des 19. Jahrhunderts in Erwartung eines kaiserlichen Besuches angelegt, auch wenn es häufig vorkam, dass ein solch illustrer Gast dort niemals begrüßt werden sollte.

Überaus spannend ist die Entstehungsgeschichte des Münchner Neuen Rathauses, das von einem 25-jährigen Studenten aus Graz entworfen wurde und nach einer Bauzeit von über vierzig Jahren als dessen Lebenswerk

[<<39]

bezeichnet werden kann. Die Einwohnerzahl in der Hauptstadt des bayerischen Königreiches war seit der Jahrhundertmitte kontinuierlich angestiegen und sollte sich bis zum Jahr 1895 auf über 400.000 Einwohner vervierfacht haben. Die Verwaltungsinstitutionen verteilten sich damals auf drei verschiedene historische Gebäude in der Altstadt, weshalb die Kommune 1864 angesichts dieser unzumutbaren Verhältnisse die Gelegenheit wahrnahm, durch einen Umzug zum Marienplatz räumlich Abhilfe zu schaffen. Es bestand dort die Option, ein großes bestehendes Gebäude zu nutzen, man wählte aber schließlich die Alternative eines kompletten Neubaus. Am ausgeschriebenen Wettbewerb beteiligten sich zahlreiche renommierte Architekten – und mit ihnen ein Aspirant dieser Zunft, Georg Hauberrisser, damals noch Student an der Wiener Kunstakademie. Hauberrissers Entwurf konnte sich im Wettbewerb behaupten, und letztendlich waren nur noch er und der Münchner Baurat Arnold Zenetti im Rennen. Zenetti hatte in seiner Position und mit seinen Beziehungen scheinbar alle Vorteile auf seiner Seite, noch dazu war sein Renaissance-Entwurf im Gegensatz zu Hauberrissers flämischer Gotik die kostengünstigere Variante. Als aber der Neuling ohne baupraktische Referenzen die Gremien von sich überzeugen konnte und den Zuschlag erhielt, war die Sensation perfekt: Die Gotik hatte die Renaissance auf ganzer Länge geschlagen. Ob sich die Ratsherren von Hauberrissers Charisma überzeugen ließen oder ob es daran lag, dass Reichsgründung und Kaiserproklamation, die der internationalen Neorenaissance einen veritablen Aufschwung bescheren sollten, noch drei Jahre auf sich würden warten lassen, ist schwer zu sagen. Bis die ersten Dienststellen dann in den Siebzigerjahren einziehen konnten, vergingen einige Jahre, in denen sich Hauberrisser gegen Widersacher und Kritiker behaupten musste, die seine Kompetenz wiederholt infrage stellten. Aber auch der Schock darüber, dass der ambitionierte Bau das veranschlagte Budget um das Zehnfache übertroffen hatte, hielt die Verantwortlichen nicht davon ab, den Architekten wenig später mit einem Erweiterungsbau zu betrauen, der 1892 fertiggestellt wurde. Ein dritter Bauabschnitt mit einem achtzig Meter hohen Rathausturm als Krönung bildete schließlich den Abschluss des Ensembles, dem einundzwanzig Bürgerhäuser hatten weichen müssen und das Hauberrisser zum hämisch gemeinten Ehrentitel eines „Reichsgotikers“ verhalf (Huber 2006, S. 74).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Kunst des Historismus»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Kunst des Historismus» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Kunst des Historismus» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.