2.1.2 Der Prinzipat

Als „Prinzipat“ wird die seit der Verleihung von Sondervollmachten an Oktavian (27 v. Chr.) bis zum Beginn der Herrschaft Diokletians (284 n. Chr.) gültige Staatsform bezeichnet. Die Bezeichnung ist abgeleitet vom Begriff princeps (wörtlich: „der Erste“) und bezieht sich auf die besonderen Befugnisse, die Oktavian zunächst persönlich, seinen Nachfolgern kraft ihres Amtes zustanden, und die eine besondere rechtliche Position des Herrschers begründeten. Auch wenn sich das Selbstverständnis und der Machtanspruch des princeps im Laufe der Kaiserzeit ebenso wandelten wie die politischen Gegebenheiten, blieb die rechtliche Konstruktion im Wesentlichen unverändert. Sie beruhte auf zwei bereits in der Republik bekannten Befugnissen, die dem princeps in außerordentlicher Form zuerkannt wurden. Es handelte sich zum einen um eine uneingeschränkte und zeitlich unbegrenzte Kompetenz des Volkstribuns ( tribunicia potestas ), zum anderen um eine unbegrenzte Amtsvollmacht des Statthalters ( imperium proconsulare ). Außerordentlich waren diese Befugnisse deshalb, weil der princeps sie ohne die institutionellen Begrenzungen des republikanischen Amtes ausübte: Durch die Verleihung der Befugnisse eines Volkstribuns konnte der Kaiser das den Tribunen zustehende Veto gegenüber allen magistratischen Anordnungen ausüben und – der ursprünglichen Funktion des Amtes entsprechend – den einzelnen Bürger vor magistratischer Willkür schützen. Gleichzeitig war er selbst unantastbar (sakrosankt), so dass das Veto für ihn keine negativen Folgen zeitigte. Da der Kaiser nicht in das Amt des Volkstribuns gehoben wurde, konnte er die tribunicia potestas gelöst von den Begrenzungen und Verpflichtungen des Amtes als wirkungsvolles Instrument der innenpolitischen Machtausübung nutzen. Die Amtsvollmacht des Statthalters dagegen war vor allem für die Außenpolitik, insbesondere für die Herrschaft in den Provinzen, von Bedeutung. Die an Oktavian verliehene Herrschaftsmacht ( imperium ) war entgegen der für Statthalter gültigen Praxis weder zeitlich noch gegenständlich begrenzt. Der princeps hatte mithin die dauerhafte Obergewalt über die Truppen und das Herrschaftsrecht über alle Bewohner der Provinzen. Zudem kontrollierte er die Statthalter, deren eigene Herrschaftsgewalt über die ihnen zugewiesene Provinz hinter der umfassenderen des princeps zurückstehen musste.

Die skizzierte Herrschaftskonstruktion des Prinzipats brachte freilich mit sich, dass die Thronfolge nicht gesichert war, weil die Gewalt mit dem Tod des princeps immer wieder an das Volk zurückfiel. Damit war es notwendig, schon zu Lebzeiten des princeps einen Nachfolger zu bestimmen und diesem mit Blick auf die Zukunft Teilhabe an den beiden Hauptbefugnissen zu übertragen. Auch war der princeps auf Unterstützung der Eliten des Reiches angewiesen, um beim Herrscherwechsel die Einsetzung seines Nachfolgers auf die beiden Befugnisse zu gewährleisten. Eine besondere Bedeutung bei der Unterstützung des princeps kam dabei den Juristen zu, die von Kaiser Augustus (27 v. Chr.–14 n. Chr.), aber auch unter den Kaisern Hadrian (117 – 138 n. Chr.) und Septimius Severus (193 – 211 n. Chr.) eine besondere Förderung erfuhren und an der kaiserlichen Rechtssetzung beteiligt waren.

Mit dem Amtsantritt Oktavians soll ein kaiserliches Respondierrecht ( ius respondendi ) für Juristen eingeführt worden sein. Diese, als Privileg verstandene Befugnis soll ihrem Inhaber das Recht verschafft haben, Rechtsgutachten ( responsa , wörtlich: „Antworten“) nicht nur im eigenen Namen, sondern im Namen des Kaisers zu erteilen, um die vertretene Rechtsansicht mit besonderer Autorität auszustatten. Diese kaiserliche Privilegierung des Respondierrechts von Juristen führte zur Verstärkung der Rechtswirkungen von responsa im Prozess: Während die zuvor privat verantworteten Gutachten als Parteivortrag durch den Prätor und den Richter zu beachten waren, galten die aus der Autorität des princeps erlassenen Gutachten als verbindliche Anordnung ( lex , wörtlich „Gesetz“). Sofern also verschiedene Juristen im Namen des Kaisers übereinstimmende Auskünfte über die Rechtslage erteilt hatten, konnte der Richter sein Urteil nicht mehr auf eine abweichende Rechtsansicht stützen. Nur wenn die vorgelegten Gutachten abweichende Meinungen vertraten, blieb ihm die Wahl, sich einer der beiden Meinungen anzuschließen. Der kaiserliche Zugriff auf die Juristen sorgte mithin für eine einheitlichere Rechtsanwendung und führte gleichzeitig zu einer kaiserlichen Kontrolle über das vor Gericht angewandte Recht.

In die gleiche Richtung weist die von Kaiser Hadrian veranlasste Verkündung eines ewigen Edikts ( edictum perpetuum ) für Prätoren und Statthalter: Während die jährlichen Edikte der Magistrate Ausdruck ihrer eigenen Jurisdiktionsgewalt waren und trotz Anlehnung an das Edikt des Vorgängers auf eigener Schöpfung beruhten, ließ Kaiser Hadrian durch den Juristen Julian (2. Jahrhundert n. Chr.) eine allgemeingültige Version des prätorischen Edikts vorbereiten. Dieses Edikt wurde um 130 n. Chr. durch einen Senatsbeschluss in Kraft gesetzt und bildete fortan die unveränderliche Grundlage der Rechtsprechung in Rom und in den Provinzen. Zwar stand den Juristen weiterhin die Interpretation und interpretative Ergänzung von Ediktsklauseln offen, durch die Fixierung des Edikts wurde aber der Rechtssetzungsspielraum der Magistrate begrenzt und vor allem schon im Vorhinein durch den princeps kontrolliert.

Die Zeit der severischen Kaiser (193 – 235 n. Chr.) gilt in verschiedener Hinsicht als Höhepunkt des Einflusses der Juristen auf die Staatsgeschäfte. Schon seit Hadrian (117 – 138 n. Chr.) waren die Juristen sowohl im kaiserlichen Rat ( consilium ) als auch in der kaiserlichen Kanzlei unmittelbar an der Rechtssetzung durch den princeps beteiligt. In der Epoche der Severer wirkten mit Aemilius Papinianus (Papinian), Iulius Paulus (Paulus) und Domitius Ulpianus (Ulpian) gleich drei Juristen, die auch durch ihre Schriften zu den bedeutendsten Fachvertretern zählen, als kaiserliche Beamte und Mitglieder des Rates. Alle drei hatten die Position des Prätorianerpräfekten ( praefectus praetorio ) inne und waren damit direkte Vertreter des Kaisers in der Zivilverwaltung und Rechtsprechung. Auf diese Weise waren sie für die Zivil- und Strafgerichtsbarkeit zuständig und konnten in Vertretung des Kaisers auch Berufungsverfahren ( appellationes ) gegen Urteile durchführen. Auch in weniger prominenter Stellung wirkten sie auf die kaiserliche Rechtssetzung ein, indem sie als Kanzleibeamte die kaiserlichen Antworten ( rescripta , davon Reskripte) auf Rechtsanfragen aus dem ganzen Reich vorbereiteten und als Beratungsgremium für das Kaisergericht dienten. Diese doppelte Funktion ist typisch für die Juristen der gesamten Kaiserzeit, die uns durch ihre ‚private‘ literarische Produktion (Rechtsliteratur) in Justinians Digesten bekannt sind.

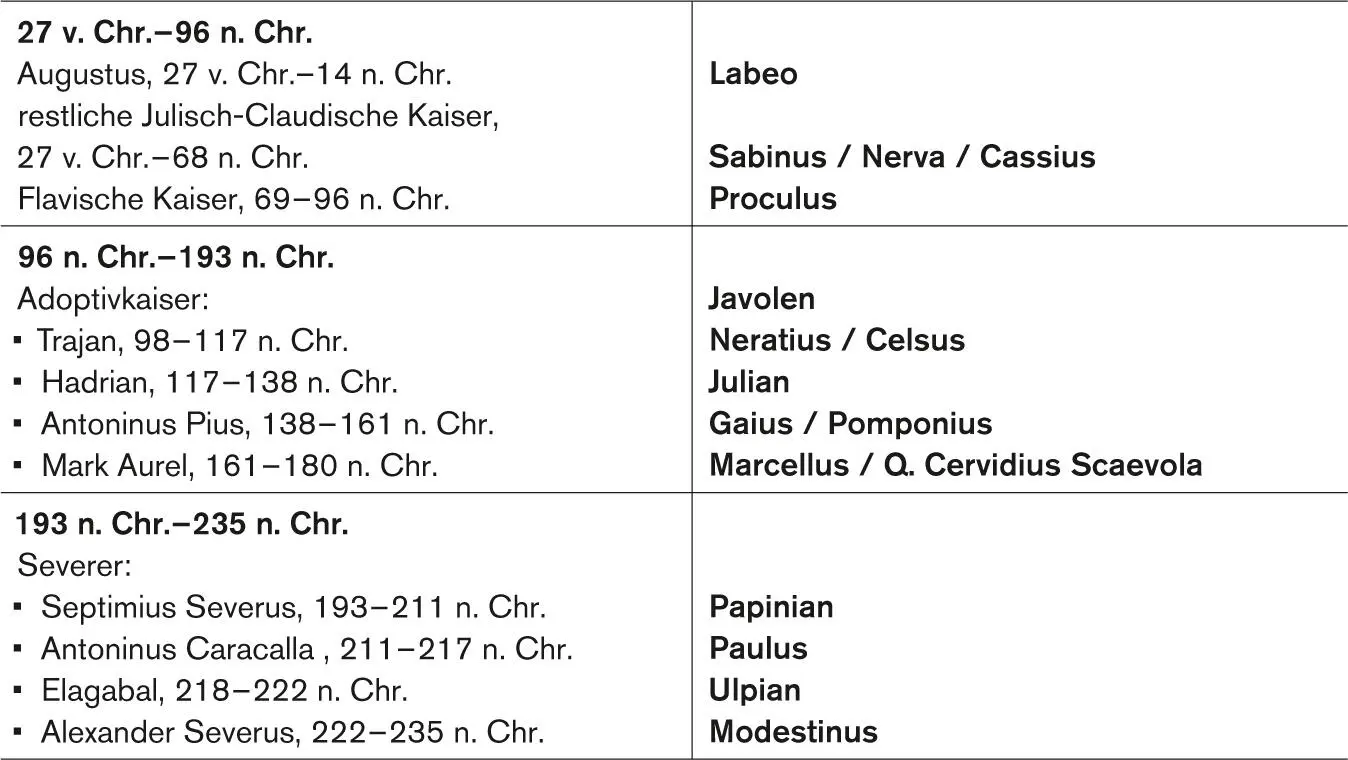

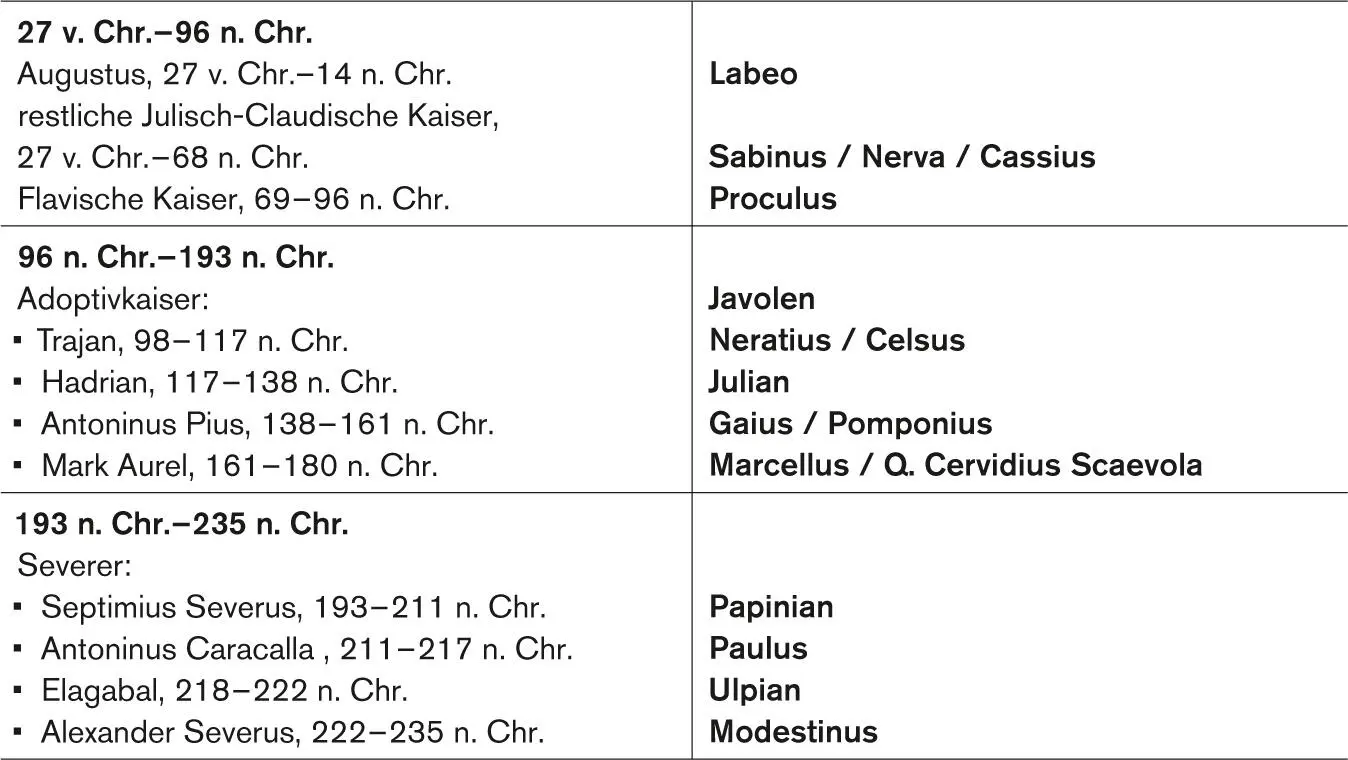

In Übersicht 6 sind die Namen der im Folgenden am häufigsten zitierten Juristen – geordnet nach der kaiserlichen Dynastie, unter der sie wirkten – aufgeführt:

Übersicht 6:Die Jurisprudenz der Kaiserzeit

Die zeitliche Zuordnung eines Juristen zu einer bestimmten kaiserlichen Dynastie kann Aufschluss über die Rahmenbedingungen seines Wirkens geben und erlaubt, seinen Platz innerhalb der verschiedenen Juristengenerationen zu bestimmen. Die Details dieser Geschichte der römischen Jurisprudenz bleiben hier jedoch ebenso wie die Biographien und die Beschreibung der Schriften der einzelnen Prinzipatsjuristen ausgeklammert. Festzuhalten ist lediglich, dass der Prinzipat mit seiner engen Verbindung zwischen Kaisertum und Jurisprudenz die Voraussetzungen bot, die fachwissenschaftliche Diskussion auch literarisch zu fixieren und eine juristische Fachliteratur auszuprägen. Schon in der an die Severerzeit anschließenden Epoche, die als Zeit der „Soldatenkaiser“ (235 – 284 n. Chr.) bezeichnet wird, weil die häufigen Herrscherwechsel meist durch militärische Umstürze erfolgten, geht diese Möglichkeit wieder verloren. Dies lag vor allem daran, dass die kaiserliche Verwaltung aufgrund der gewaltsamen Herrscherwechsel in dieser Zeit nicht mehr von Juristen, sondern von Militärs dominiert wurde. Wenngleich die kaiserliche Kanzlei weiterhin Rechtsauskünfte erteilte und Recht setzte, verlor die Jurisprudenz ihre herausragende und mächtige Stellung, die sie seit Oktavian innehatte. Allerdings wirkten die Juristen des Prinzipats über ihre Schriften auch auf die Rechtssetzung der nachfolgenden Kaiser ein. Dies gilt in besonderem Maße für die Kaiser Diokletian (Ostrom, 284 – 305 n. Chr.) und Maximian (Westrom, 286 – 305 n. Chr.), die versuchten, die Herrschaft über das römische Reich durch dessen Neuorganisation zu sichern, und dabei in ihrer Rechtsprechung bewusst an die Vorbilder des Prinzipats anknüpften.

Читать дальше