Nur ein einziges Werk ist außerhalb des justinianischen Corpus vollständig überliefert: die 1816 wiederentdeckten Institutionen des Gaius (2. Jahrhundert n. Chr.).

1.2.3 Institutionen des Gaius

Das Werk stammt aus der Zeit um 160 n. Chr. Sein Autor, Gaius, war wahrscheinlich als Rechtslehrer tätig und dürfte aus der griechischsprachigen Provinz stammen. In vier Bücher gegliedert, führt sein Werk den juristischen Studienanfänger in das Personenrecht ( personae = „Personen“), das Vermögensrecht ( res = „Sachen“) und die Rechtsdurchsetzung ( actiones = „Klagen“) ein. Die Institutionen des Gaius sind im Folgenden mit dem abgekürzten Verfassernamen „Gai.“ unter Angabe des Buches und des Kapitels zitiert. Das Werk ist für die Kenntnis des antiken römischen Rechts von besonderem Wert, weil es nicht nur einen Einblick in die Organisation des Rechtsunterrichts im Prinzipat gibt, sondern auch von Rechtsinstituten oder Gesetzgebungsakten handelt, die in der justinianischen Kompilation gestrichen wurden oder bereits außer Gebrauch waren. Dies gilt auch für das Erbrecht, dem Gaius einen eigenen Abschnitt widmet.

1.3 De testamentis et de legatis

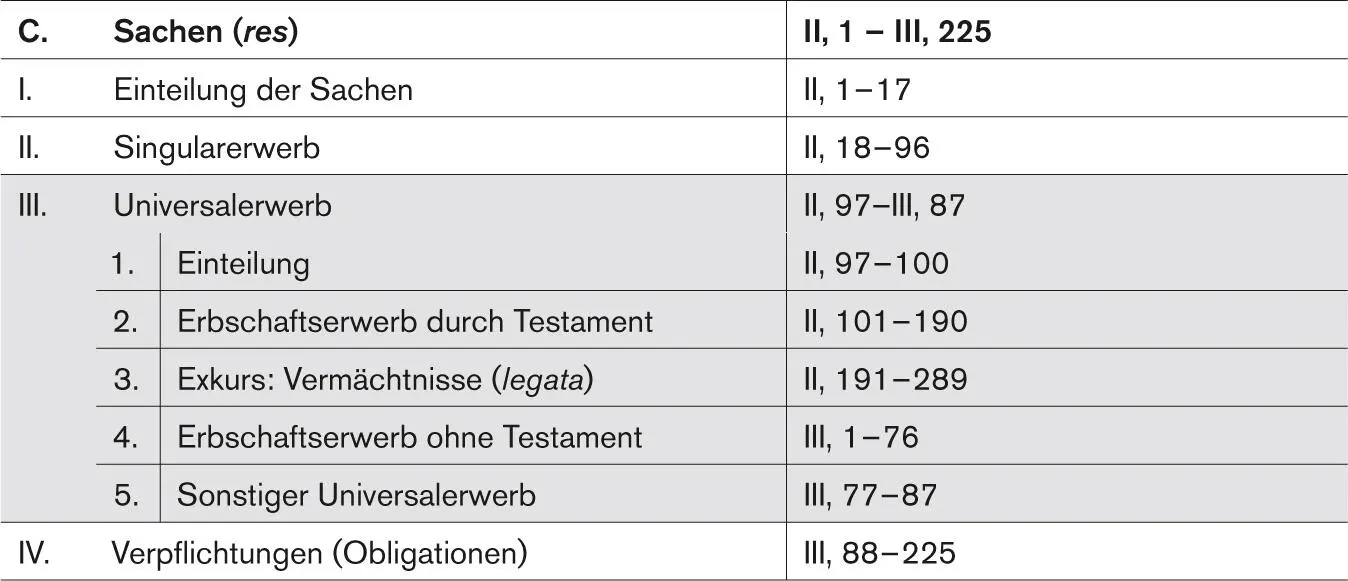

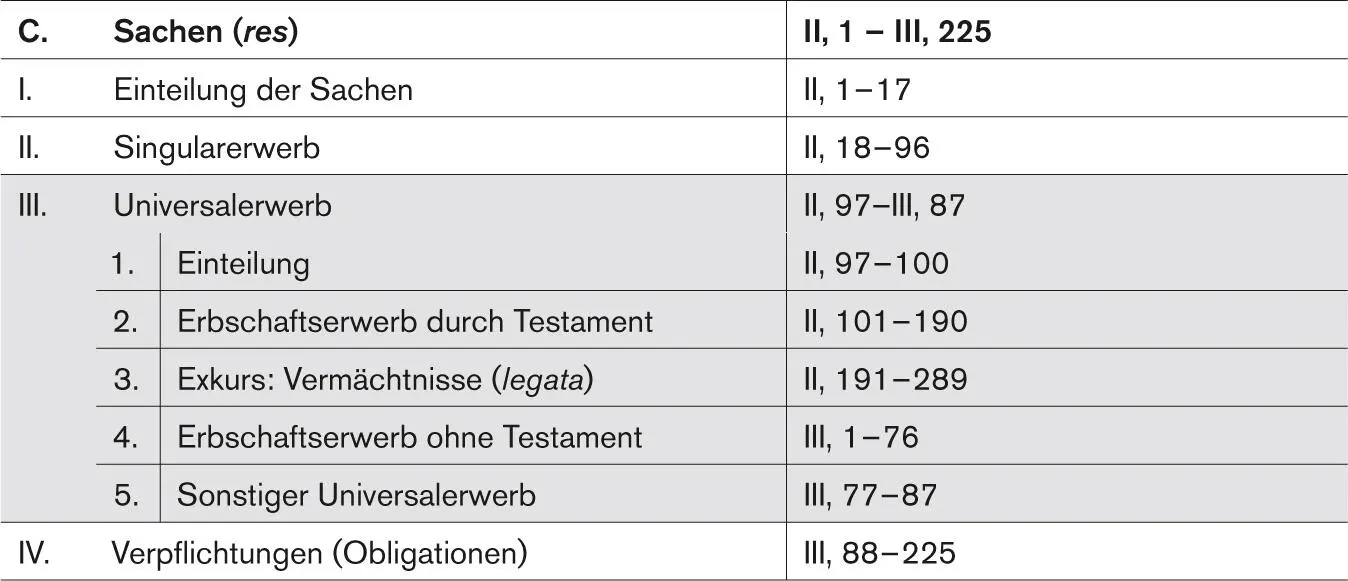

Gaius unterteilt das Kapitel über den Erwerb von Eigentum in zwei Abschnitte:

Übersicht 3:Das Erbrecht in Gaius’ Institutionen 3

Der erste Abschnitt ist dem Singularerwerb von Sachen gewidmet, wie er vor allem durch Rechtsgeschäft unter Lebenden verwirklicht wird. Im zweiten Abschnitt behandelt Gaius dagegen den Universalerwerb, wie er vorrangig beim Erbfall stattfindet (in der Übersicht 3 hervorgehoben). Dabei kommt nicht nur die auf dem Willen des Erblassers beruhende Erbfolge nach dem Testament, sondern auch die von Gesetzes wegen angeordnete Erbfolge ohne Testament (Intestaterbfolge, von intestato = „ohne Testament“) zur Sprache. Vor allem aber erörtert Gaius an dieser Stelle auch die Vermächtnisse (Legate, von legare = „vermachen“), die dem Begünstigten (Vermächtnisnehmer oder Legatar) nach dem Tod des Erblassers das Recht an einer Sache zuweisen. Da die Vermächtnisse nach der übergeordneten Gliederung des Lehrbuchs an sich beim Singularerwerb zu erörtern wären, zeigt die Zuordnung als Annex zu Testament und Intestaterbfolge, dass Gaius den erbrechtlichen Erwerb – unabhängig von Gegenstand und Umfang – als einheitliche Erscheinung ansieht. Damit wird unter dem Titel „von den Testamenten und von den Legaten“ ( de testamentis et de legatis ) das Erbrecht als eigenständiges Rechtsgebiet erfasst.

1.3.1 Die Komplexität des römischen Erbrechts

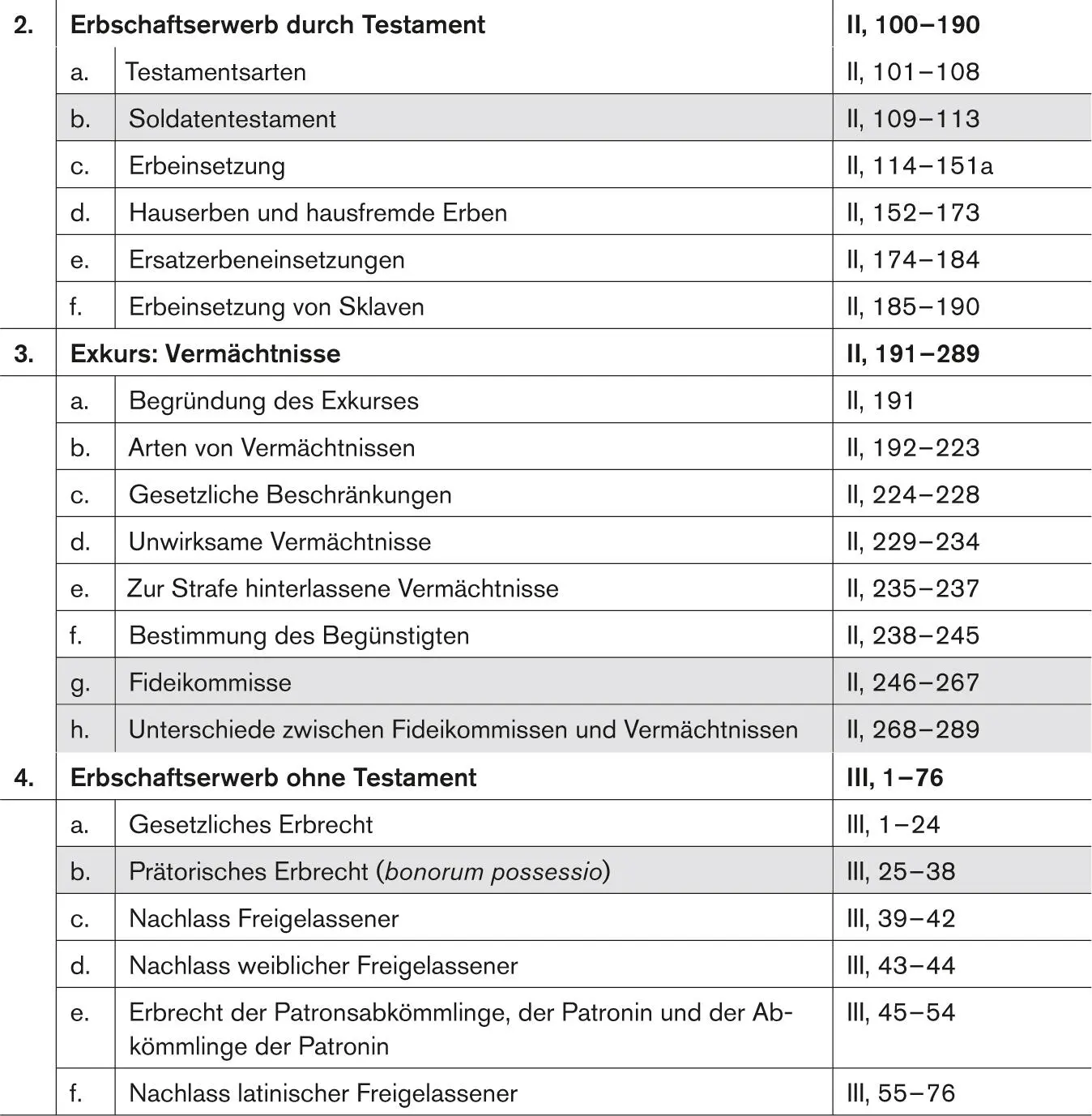

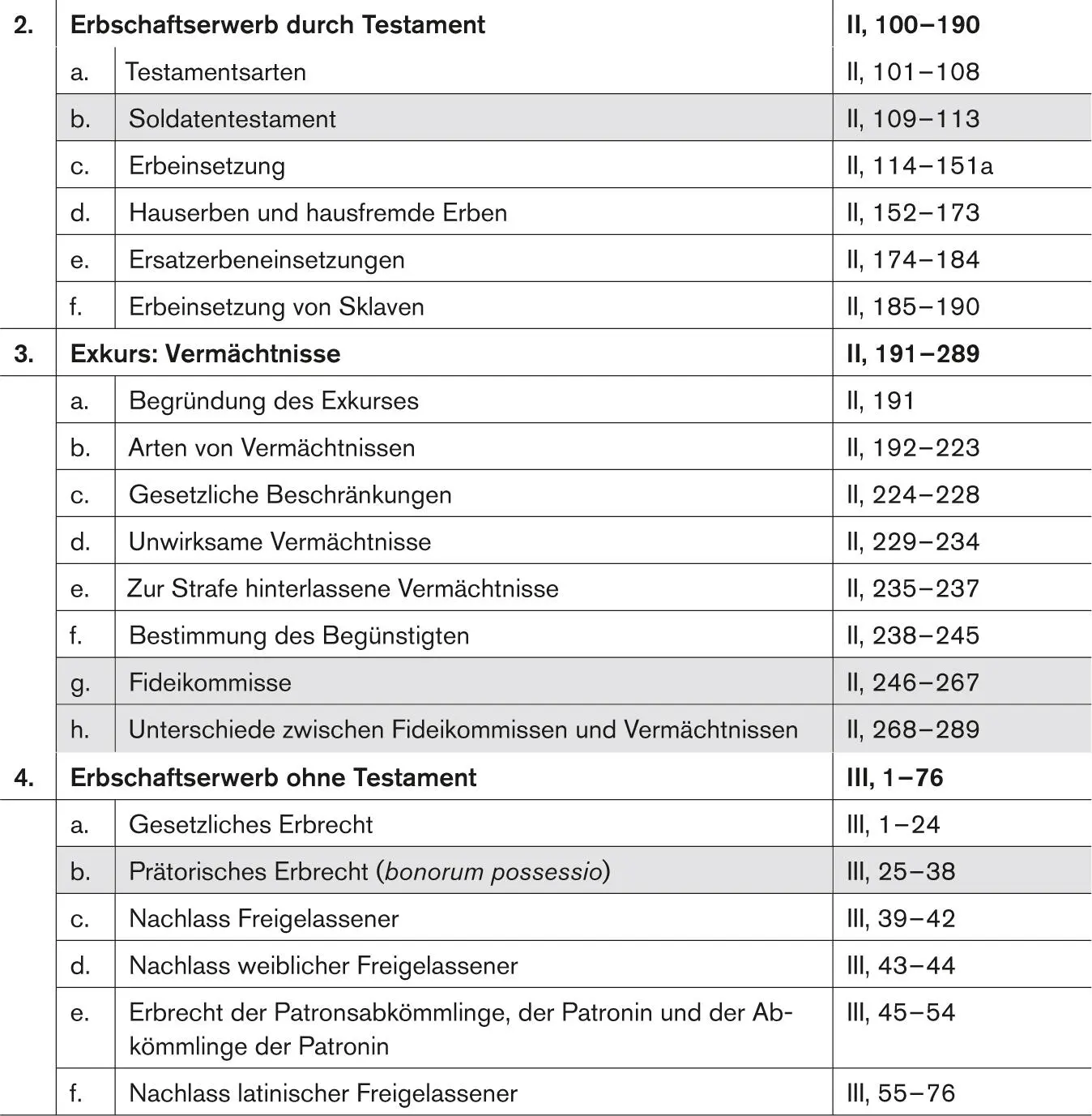

Schon die weitere Gliederung des Abschnitts de testamentis et de legatis bei Gaius (2. Jahrhundert n. Chr.) offenbart die Komplexität des römischen Erbrechts.

Übersicht 4:Kapiteltitel in den Abschnitten zum Universalerwerb bei Gaius

Wie die Übersicht 4 zeigt, gibt es nicht nur allgemeine Regeln für die Errichtung von Testamenten, sondern es gelten zusätzlich besondere Vorgaben für die Testamente von Soldaten (siehe 2b). Zudem ist die Möglichkeit, ein Vermächtnis zu errichten, durch die Möglichkeit, Fideikommisse aufzuerlegen (siehe 3g), gleichsam verdoppelt, weil der Erblasser nicht nur förmliche Vermächtnisse (= Legate), sondern auch formlose Vermächtnisse (= Fideikommisse) aussetzen kann. Zuletzt tritt beim Erbschaftserwerb ohne Testament neben das gesetzliche Erbrecht ein besonderes prätorisches Erbrecht ( bonorum possessio, siehe 4b). Auch existieren Sonderregeln für das gesetzliche Erbrecht von freigelassenen Sklaven (siehe 4c – f). Schon die Gliederung der Institutionen des Gaius lässt damit zwei wesentliche Züge des römischen Erbrechts hervortreten: Die Vielfalt von Instituten vergleichbarer Zwecksetzung und die große Anzahl an Ausnahme- und Sondervorschriften für bestimmte Gruppen oder Situationen. Diese Heterogenität des römischen Erbrechts ist in der Forschung als juristische Schwäche angesehen worden:

In der Rechtstechnik steht das Erbrecht dieser Periode [sc. des klassischen Rechts] den meisten anderen Gebieten des Privatrechts nach. Ähnlich etwa dem Vormundschaftsrecht, ist es kompliziert und unübersichtlich; die allgemeinen Sätze werden von zahlreichen Ausnahmen durchbrochen und bisweilen überwuchert. […]. 4

Führt man sich allerdings vor Augen, dass diese Komplexität des römischen Erbrechts das Ergebnis einer historischen Entwicklung darstellt, bietet gerade die vermeintliche Schwäche dieses Rechtsgebietes die Möglichkeit, die Entstehung und das Zusammenspiel unterschiedlicher Entwicklungsstufen des römischen Privatrechts zu untersuchen. Als charakteristisch für die römische Rechtsentwicklung gilt, dass sich die verschiedenen Entwicklungsstufen nicht sukzessive ablösen, sondern anhäufen. Man kann das römische Erbrecht daher auch als für den Rechtshistoriker besonders reizvolles Gebiet ansehen:

However, it is just this characteristic [sc. the fine network] of the Roman law of succession which renders it a particularly interesting field for legal historians. The labyrinthine law cries out for historical analysis; available materials are unusually rich; all factors in Roman legal evolution are clearly visible, in particular the strength of Roman jurisprudence as well as its limits and shortcomings. 5

Kein anderes Rechtsgebiet des römischen Privatrechts bietet derartig reiches Anschauungsmaterial, um die Rechtsentwicklung und die damit verbundene Anhäufung verschiedener Rechtsschichten im Detail beschreiben und beobachten zu können.

Der Grund für die gerade im Erbrecht zu beobachtende Kumulation verschiedener Privatrechtsordnungen ist im für die römische Rechtsentwicklung typischen Beharren auf dem Überkommenen zu suchen. Der sprichwörtliche ‚Traditionalismus‘ der römischen Juristen verhindert die Abschaffung und Aufhebung althergebrachter Rechtsvorschriften und führt dazu, dass das neu eingeführte Recht neben das bestehende tritt, ohne dieses abzulösen. Die damit fast zwangsläufige Anlagerung von Rechtsquellen unterschiedlicher historischer Provenienz und abweichender rechtspolitischer Zielsetzung entspricht der von den römischen Juristen befolgten Methode.

1.3.2 Zur Methode der römischen Juristen

Die in den Digesten überlieferten Juristenschriften enthalten vorrangig Fallrecht, das heißt die Entscheidung von Einzelfällen. Daher spricht man davon, die römische Rechtsfindung sei ‚kasuistisch‘, erfolge also durch Fortentwicklung des Rechts von Fall zu Fall. Dabei bildet sich neues Recht immer dort, wo ein bisher nicht vorgesehener Fall zu entscheiden ist oder auch nur zur Erörterung eines neuen Rechtsproblems vom Juristen formuliert wird. Das vom Juristen an diesem Fall erstmalig gefundene Recht bedarf aber der Fundierung im Bestehenden; es kann nur als Fortdenken der bereits existierenden Ordnung und damit durch die Akzeptanz der Fachgenossen bestehen. Schon ihrer Natur nach ist die kasuistische Rechtsfindung daher immer konservativ; ein Wertewandel kann sich nur schrittweise durchsetzen. Durch Gesetzgebung sind dagegen jederzeit Umwälzungen, Reformen und Neuanfänge möglich. Soweit ein Gesetz oder ein kaiserlicher Erlass zu Konflikten oder Friktionen mit der Tradition führt, sind es ebenfalls die Juristen, die im Einzelfall den Ausgleich zwischen den verschiedenen Vorgaben herzustellen suchen. Auch diese Anpassung erfolgt also mittels Einzelfallentscheidung.

Читать дальше