Diesem Zweck entsprach auch der Auftrag, den Kaiser Justinian (527 – 565 n. Chr.) der für die Digestenkompilation eingesetzten Kommission von juristischen Experten erteilte: Sie sollte die Auswahl aus den verfügbaren Juristenschriften so vornehmen, dass die jeweils treffendste Formulierung für eine Rechtsaussage gewählt und unnötige Wiederholungen gestrichen würden. Gleichzeitig sollten Widersprüche beseitigt werden, also insbesondere Berichte über Kontroversen zwischen einzelnen römischen Juristen gestrichen werden. Das so ausgewählte Material sollte in 50 Bücher eingeteilt sein, die ihrerseits in (sachlich geordnete) Titel untergliedert werden sollten. Diese Ordnung strebte eine Verbesserung der Zugänglichkeit zum Recht und eine Rechtsvereinheitlichung an. Der Preis für diese Harmonisierung war der Verlust eines Großteils des Ausgangsmaterials: Von Kaiser Justinian selbst erfährt man auch, dass nur etwa 5 % der Juristenschriften in die Digesten aufgenommen wurden. Das Übrige ist dagegen nahezu vollständig verloren gegangen.

Die ursprüngliche Fülle des Ausgangsmaterials lässt sich noch aus den Inskriptionen (von inscriptio = „Überschrift, Titel“) ablesen, welche die Kompilatoren den Auszügen vorangestellt haben. So stehen über jedem Fragment, das Aufnahme in die Digesten gefunden hat, der Name des Juristen, aus dessen Schriften das Fragment entnommen wurde, sowie der Titel des Werkes, meist unter Angabe der Buchnummer oder der Nummer der Papyrusrolle, auf der sich die Ausführungen befanden. Die Inskription gibt damit Aufschluss über den Urheber sowie den Anlass und die Entstehungszeit des durch Justinian überlieferten Textes und erlaubt oftmals eine Hypothese über den ursprünglichen Kontext der juristischen Aussage. 2

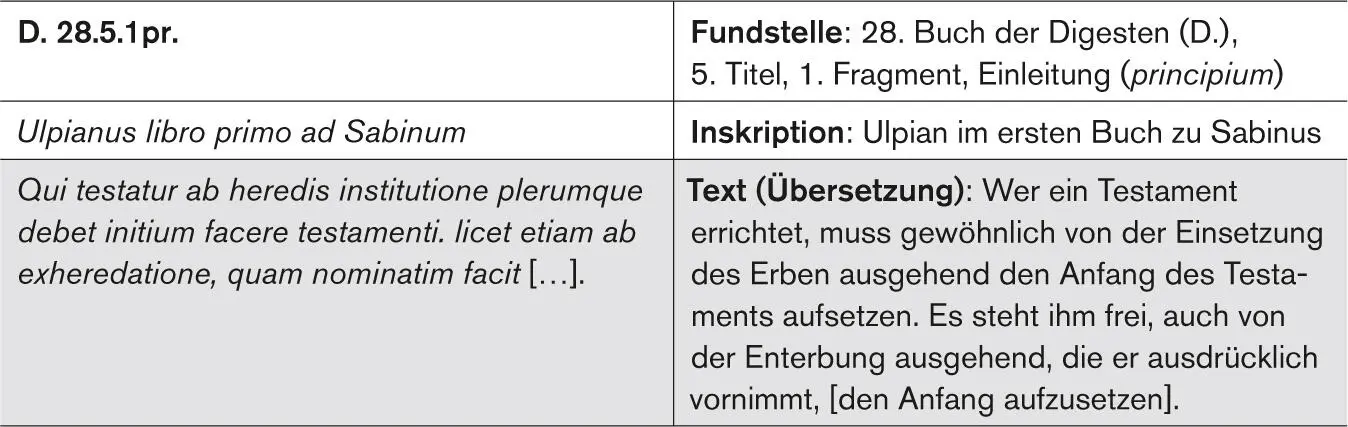

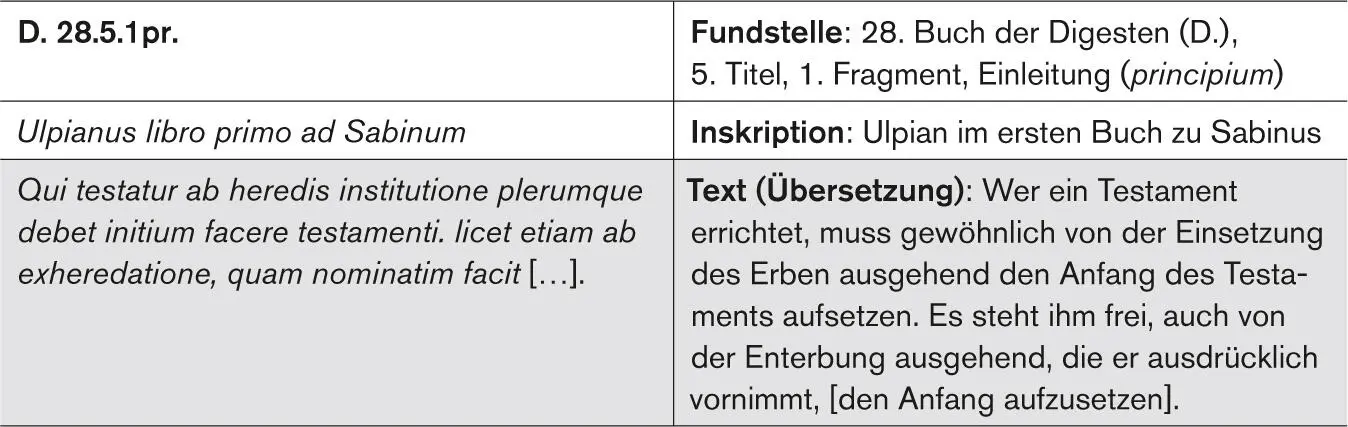

1.2.1 Beispiel eines Digestenfragments

Die jeweilige Textstelle aus den Schriften der römischen Juristen wird im Folgenden nach der Fundstelle in Kaiser Justinians Digesten („D.“) angegeben. Bei der Angabe der Fundstelle bezeichnet die erste Ziffer das Buch der justinianischen Digesten, die zweite den Abschnitt innerhalb eines Buches und die dritte steht für das einzelne Fragment, das heißt das eigentliche Juristenzitat, auch lex genannt. Im Mittelalter treten noch weitere Unterteilungen, sogenannte Paragraphen hinzu, die auch in den heute verwendeten Ausgaben am Rande vermerkt werden. Zu beachten ist die Zählung der Paragraphen. Sie beginnt mit der Einleitung ( principium ), die mit pr. bezeichnet wird; erst danach folgt die Zählung mit 1, 2, 3 etc. Gleichsinnig wird auf die Institutionen Justinians mit „Inst.“ und entsprechender Zahlenfolge sowie auf den Codex Iustinianus mit „C.“ verwiesen. Beim Codex Iustinianus nennt die Inskription den oder die Kaiser, welche die Entscheidung getroffen haben; soweit bekannt, wird auch das Datum und der Adressat des Erlasses mitgeteilt.

Als Beispiel für die Zitierung eines Digestenfragments soll ein Auszug aus dem fünften Titel des 28. Buches der justinianischen Digesten dienen, der sich mit den Voraussetzungen der Erbeinsetzung ( institutio heredis ) befasst:

Übersicht 2:Erläuterung eines Digestenfragments

Mit D. 28.5.1pr. wird auf die Fundstelle des Fragments in Kaiser Justinians Sammlung verwiesen, die von Justinians Kompilatoren eingefügte Inskription „ Ulpianus libro primo ad Sabinum “ gibt dagegen Aufschluss über den ursprünglichen Sinnzusammenhang des zitierten Satzes: Es handelt sich um Ausführungen aus dem ersten Buch von Ulpians Sabinus-Kommentar. Thema des Fragments ist die Reihenfolge der Anordnungen im Testament; dabei wird festgehalten, dass die Erbeinsetzung an erster Stelle zu stehen hat. Nur im Ausnahmefall kann eine ausdrückliche Enterbung noch vor der Erbeinsetzung erfolgen. Alle anderen Anordnungen, die vor der Erbeinsetzung geschrieben stehen, sind dagegen unwirksam. Es fällt sofort ins Auge, dass Antonius Silvanus ( Kap. 1.1) diese Regel befolgt hat, da sein Testament mit der Erbeinsetzung seines Sohnes beginnt.

Wie verlässlich sind aber die aus dem 6. Jahrhundert n. Chr. stammenden justinianischen Quellen, um den Rechtszustand der Zeit vom 1. Jahrhundert v. Chr. bis zum 3. Jahrhundert n. Chr. zu beschreiben? Die Frage nach der Authentizität der in der Kompilation überlieferten Schriften der römischen Juristen zielt weniger auf Überlieferungsmängel wie Abschreibfehler oder Verluste von Buchseiten als vielmehr auf zielgerichtete Eingriffe der Mitarbeiter Kaiser Justinians. Ausmaß und Tragweite derartiger Veränderungen werden unter dem Stichwort „Interpolationenkritik“ behandelt.

1.2.2 Interpolationenkritik

Als Interpolationen (von interpolare = „fälschen, verfälschen“) werden Textveränderungen bezeichnet, mit denen die Kompilatoren den klassischen Text an das justinianische Recht angepasst haben, ohne die Veränderung als solche kenntlich zu machen. Mehrfach wird in den kaiserlichen Anordnungen, die die Kompilation begleiten, betont, Kaiser Justinian habe seinen Kompilatoren den Auftrag erteilt, derartige Veränderungen vorzunehmen. Es besteht daher kaum ein Zweifel, dass die Kommission zur Zusammenstellung der Digesten von dieser Befugnis Gebrauch gemacht hat.

Schwierigkeiten bereitet aber die konkrete Feststellung einer Interpolation, da kaum Vergleichsmaterial vorhanden ist, das geeignet wäre, hinreichend Auskunft über den Rechts- oder Textzustand vor Justinian zu geben. Aus diesem Grund ist die Interpolationenkritik in hohem Maße spekulativ: Die meisten Interpolationsbehauptungen beruhen auf Vorurteilen und Unterstellungen, die in der Regel davon abhängen, wie viel Grundvertrauen der Interpret der Authentizität des Textes entgegenbringt. In der Literatur vom Ende des 19. und vom Beginn des 20. Jahrhunderts war dieses Vertrauen besonders gering: Als Interpolationskriterien galten typische Wendungen und besonders interpolationsverdächtige Wörter, aber auch das Postulat, eine (scheinbar) unzureichende Argumentation oder terminologische Schwäche könne nicht von einem römischen Juristen stammen. Eine eigene Dynamik gewannen diese Argumente, indem sie kombiniert wurden: So wurde aus einem ‚nachweislich‘ interpolierten Fragment auf die Interpolation eines bisher unverdächtigten Textes geschlossen, auch wenn gar kein gleichartiges Interpolationsindiz vorlag. Ein solches Vorgehen ist etwa dann zu beobachten, wenn ein aufgrund argumentativer Schwächen verdächtigtes Fragment zum Beweis der Interpolation eines anderen Fragments verwendet wird, obwohl die Übereinstimmungen zwischen beiden Texten nicht argumentativer, sondern nur stilistischer Natur sind. Diese methodischen Schwächen waren der Ansatzpunkt für die Gegenbewegung, die ‚Kritik der Interpolationenkritik‘, wie sie bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts einsetzte. Diese kritischen Stimmen hoben hervor, dass der justinianische Auftrag vorrangig auf die Beseitigung von Überflüssigem, vor allem auf die Streichung von Wiederholungen und rechtlich Überholtem sowie auf die Ausmerzung von Widersprüchen zwischen einzelnen Juristen abgezielt habe.

Das eigentliche Ende erlebt die Interpolationenkritik jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg: Vor allem Max Kaser hat die Notwendigkeit betont, die Textkritik an die Sachforschung anzulehnen. Es muss daher in jedem Einzelfall geprüft werden, ob die behauptete Interpolation einem sachlichen Motiv Kaiser Justinians entsprechen könnte. Alle lediglich auf stilistische Eindrücke gestützten Verdächtigungen sind in der Regel zurückzuweisen. Diese Zurückhaltung wird durch den Vergleich mit dem außerhalb der Kompilation Justinians überlieferten Material bestärkt: Soweit erkennbar, beschränken sich die Eingriffe der Kompilatoren auf stilistische Anpassungen und vor allem auf Kürzungen. Freilich sind die meisten Vergleichstexte nur bruchstückhaft oder auszugsweise in Sammelwerken aus dem 4. und 5. Jahrhundert n. Chr. erhalten. Somit sind die Vergleichsmöglichkeiten gering und das Vergleichsmaterial ist seinerseits nicht frei von überlieferungsbedingten Veränderungen.

Читать дальше