Die beiden Senatsbeschlüsse bilden den Endpunkt der Entwicklung des antiken römischen Intestaterbrechts, wenngleich nachfolgende Reskripte und Einzelfallentscheidungen das beschriebene System weiter verfeinert haben. Daher kann von den beiden Senatsbeschlüssen aus ein zusammenfassender Rückblick auf die Rechtsschichten des Intestaterbrechts und ihre Entwicklung unternommen werden.

3.5 Fazit zum Intestaterbrecht

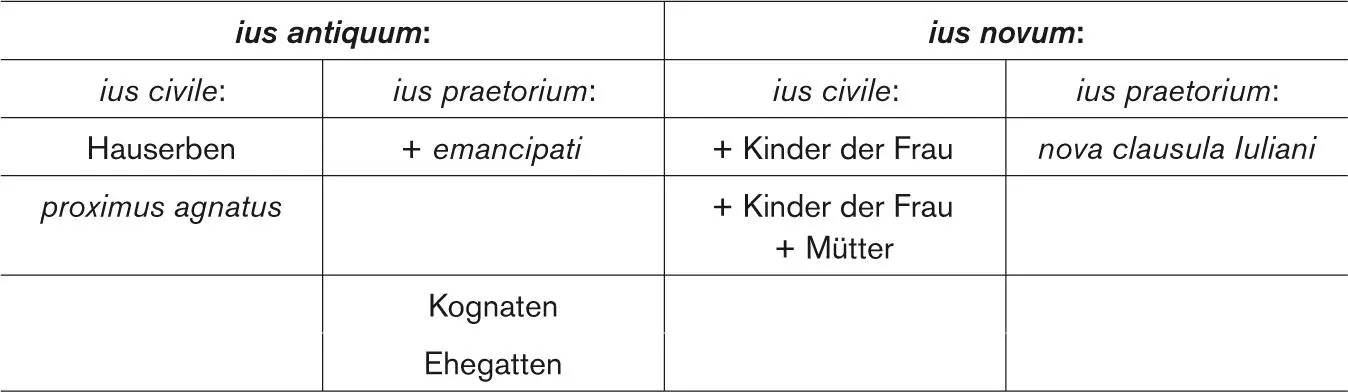

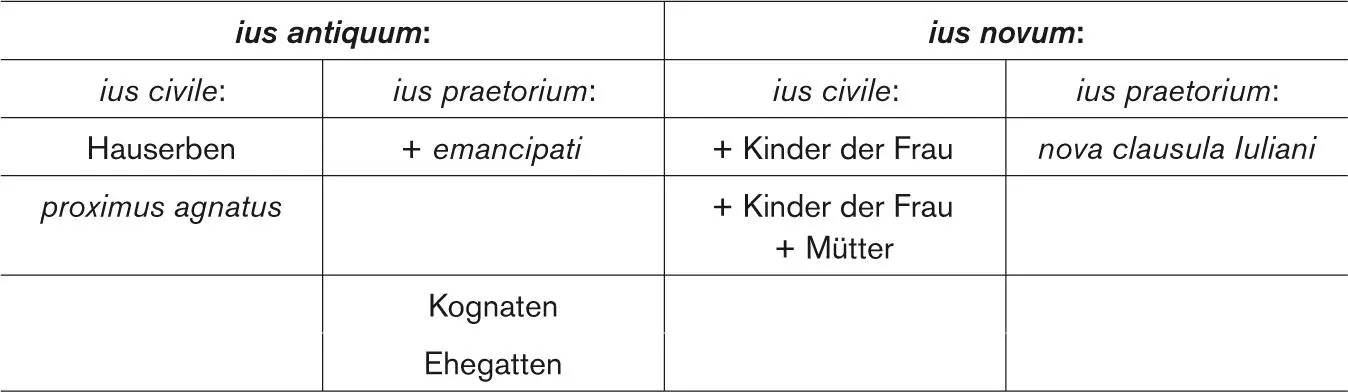

1. Am Ende der Kaiserzeit stellt sich das römische Intestaterbrecht als Kombination von verschiedenen Regelungen dar: Grundlage ist nach wie vor das im Zwölftafelgesetz von ca. 450 v. Chr. angelegte Intestaterbrecht der Hauskinder und Agnaten. An diese Grundlage anknüpfend bestimmt der Prätor diejenigen, die nacheinander nach Klassen des Edikts zum Antrag auf die bonorum possessio ab intestato berufen sind. Ergänzend treten die mit Blick auf das Erbrecht zwischen Müttern und Kindern formulierten Senatsbeschlüsse als ius novum hinzu, das direkt in die zivile Ordnung eingreift.

Übersicht 13:Rechtsschichten des kaiserzeitlichen Intestaterbrechts

Die Übersicht 13 zeigt, dass sich die verschiedenen Rechtsschichten nicht nur übereinander ablagern, sondern gegenseitig durchdringen. Diese wechselseitige Abhängigkeit kommt zunächst dadurch zum Ausdruck, dass das Kaiserrecht Anordnungen auf Ebene des ius civile trifft, also gleichsam in eine frühere Schicht eingreift. Sie ist auch darin erkennbar, dass der kaiserrechtliche Eingriff in das ius civile im ius praetorium rezipiert wird, also eine Neuordnung der prätorischen Erbfolgeordnung bedingt.

2. Trotz dieser gegenseitigen Abhängigkeit beruhen die verschiedenen Schichten keineswegs auf einer einheitlichen rechtspolitischen Zwecksetzung: Während sich das Erbrecht des ius civile als Fortsetzung der agnatischen Familienstruktur über den Tod des Oberhauptes hinaus darstellt, setzt das Intestaterbrecht des ius praetorium programmatisch auf die Gleichberechtigung von Abkömmlingen, unabhängig davon, ob sie unter der väterlichen Gewalt stehen oder nur kognatisch verwandt sind. Dabei liegt es in der prozessualen Natur der prätorischen Regelung, dass sie formal keine Veränderung der zivilen Erbrechtsordnung bewirken kann. Der eigentliche Eingriff in das überkommene ius civile erfolgt erst in der Kaiserzeit, in der durch senatusconsulta abweichendes, neues ius civile geschaffen wird, das vor allem die erbrechtliche Stellung der Frauen zu ihren Kindern verbessert. Auf diese Weise wird endgültig der Wechsel zu einem kognatischen Familienmodell vollzogen.

3. Das überkommene agnatische Familienmodell wird dennoch nicht abgeschafft, sondern wirkt in der nach wie vor anerkannten Erbberechtigung des agnatus proximus , der auch nach ius praetorium ( unde legitimi ) berufen ist, fort. Da mit Ausnahme des Gentilenerbrechts die Intestaterbfolge des ius civile neben der prätorischen bestehen bleibt, ergeben sich Widersprüche, namentlich bei der emancipatio von Hauskindern zwischen der zivilen und der prätorischen Ordnung. Auch diese Widersprüche werden – wie gesehen ( Kap. 3.3.2) – erst durch den stärker systematisierenden Zugriff der Kaiserzeit gelöst, die in der nova clausula Iuliani einen Ausgleich zwischen ius praetorium und ius civile schafft. In diesem Edikt werden beide Schichten miteinander verschmolzen, indem sowohl zivile als auch prätorische Erben nebeneinander zur Intestaterbfolge berufen sind. In dieser Regelung zeigt sich die Tendenz des Kaiserrechts, das Spannungsverhältnis zwischen ius civile und ius praetorium zugunsten einer einheitlichen, vom princeps geprägten Ordnung aufzulösen.

9 Die Rekonstruktion folgt Michel Humbert/Andrew D. E. Lewis/Michael H. Crawford , Lex duodecim tabularum , in: Michael Crawford (Hrsg.), Roman Statutes II, London 1996, 580.

10 Otto Lenel , Das Edictum perpetuum, 3. Aufl. Leipzig 1927, 355.

11 Die Adoption erfolgt – wie die emancipatio – durch Manzipation des Hauskindes an einen Treuhänder, der es freilässt. Ist auf diese Weise durch dreimalige Manzipation des Haussohnes oder einmalige Manzipation anderer Hauskinder das Gewaltverhältnis erloschen, beansprucht derjenige, der Adoptivvater werden will, im Rahmen eines fiktiven Prozesses ( in iure cessio ) die Hausgewalt über das Kind. Der frühere Hausvater widerspricht nicht, so dass das Kind unter die Hausgewalt des Adoptivvaters tritt.

12 Die bonorum possessio sine re ist zwar gegenüber dem zivilen Erben ohne Wirkung, vermittelt dem Inhaber aber Schutz gegenüber Dritten, die die Erbschaft für sich beanspruchen oder der Erbschaft Sachen entziehen.

13 Dabei ist zu beachten, dass das „Kind“, wenn es aus der Gewalt entlassen wurde, nicht mehr agnatisch verwandt ist. Die Stellung des Vaters erklärt sich daher aus der Position als Freilasser aus der Gewalt. Kinder, die außerhalb einer Ehe, also von vornherein gewaltfrei geboren waren, wurden erst durch die spätere Juristeninterpretation unter das senatusconsultum Tertullianum gezogen.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.