1.3.3 Drei Leitfragen

Aufgrund der skizzierten Besonderheiten der römischen Rechtsordnung wie der Rechtsfindungsmethode der römischen Juristen kann das römische Privatrecht nur als Entwicklungsprozess dargestellt und beschrieben werden. Genau diese Entwicklung des rechtlichen Denkens soll durch die Untersuchung des römischen Erbrechts erfasst werden. Aus diesem Grund erfolgt die Darstellung der Institute des römischen Erbrechts unter den drei folgenden Leitfragen:

1) Welche Entwicklungsstufen sind für eine Regelung des römischen Erbrechts zu erkennen und zu unterscheiden?

2) Welche Grundsätze gelten für die jeweilige Entwicklungsstufe und woraus ergibt sich ihre besondere Prägung?

3) Auf welche Weise greifen die Juristen auf die zu ihrer Zeit existenten Rechtsschichten zurück, und wie bringen sie konkurrierende Rechtsschichten im Einzelfall zum Ausgleich?

Antworten auf diese drei Leitfragen werden zunächst separat für jedes behandelte erbrechtliche Institut am Ende des jeweiligen Kapitels formuliert (Fazit). Schließlich sind im Rahmen der Ergebnisse (Kap. 10) die Folgerungen für das Erbrecht als Rechtsgebiet und die Erbrechtsentwicklung in Rom insgesamt zu ziehen.

1.4 Gang der Darstellung

Die einzelnen Kapitel des Hauptteils ( Kap. 3bis Kap. 9) sind jeweils einem einzelnen erbrechtlichen Thema oder Rechtsinstitut gewidmet, das in seinen historischen Entwicklungsstufen dargestellt und dadurch in seiner Vielschichtigkeit entwirrt werden soll. Dabei sind nicht alle Themen des römischen Erbrechts angesprochen. Wegen ihrer Besonderheit wurde etwa auf die Behandlung der testamentarischen Vormundschaft, der Freilassung und der Schenkung von Todes wegen verzichtet. Bezweckt wurde vielmehr, die Grundbegriffe des Erbrechts in der durch die Quellen vermittelten Komplexität anzusprechen. Daher sind auch Fragen des öffentlichen Rechts und des Strafrechts behandelt, wenn sie Bedeutung für das Erbrecht haben; zudem sind Regelungen, deren Komplexität aus heutiger Sicht übersteigert scheint, ausführlich aufgenommen worden, um ein möglichst genaues historisches Bild des römischen Erbrechts zu zeichnen. Schon aus diesem Grund musste die Darstellung des jeweiligen Themas direkt aus den justinianischen Quellen erfolgen. Dieses Vorgehen hat auch den Vorzug, dem Leser einen unmittelbaren Eindruck von der Fachdiskussion der römischen Juristen zu vermitteln. Zur Erleichterung des Zugangs sind die exemplarisch zitierten Quellen auch in deutscher Übersetzung abgedruckt. 6Bei Bedarf sind Übersichten eingefügt, die das Behandelte zusammenfassen; in diesen sind die wichtigsten Ergebnisse farblich hervorgehoben.

Auf die Darstellung von Forschungskontroversen oder abweichender Literaturmeinungen wurde grundsätzlich verzichtet. Die Literaturangaben am Schluss des Buches erlauben dem interessierten Leser, sich über den Forschungsstand zu informieren. Diese Literaturauswahl erfasst einerseits für Studenten gut zugängliche Werke und andererseits Forschungsliteratur, die als grundlegend für die behandelte Sachfrage anzusehen ist.

Das folgende Kapitel ( Kap. 2) dient dazu, beim Leser die Voraussetzungen für die Betrachtung der Rechtsschichten der einzelnen erbrechtlichen Institute zu schaffen. Zu diesem Zweck ist der Leser mit einigen Eckdaten der römischen Geschichte sowie mit grundlegenden Informationen zur römischen Rechtsentwicklung auszustatten.

1 Der Text folgt der Transkription von Octave Guéraud/Pierre Jouguet , Un testament latin per aes et libram de 142 après J.-C. (Tablettes L. Keimer), Études de papyrologie 6 (1940) 1 – 20 sowie Jean Macquéron , Le testament d’Antonius Silvanus (Tablettes Keimer), RHD 23 (1945) 123 – 170; Korrekturen nach Detlef Liebs , Das Testament des Antonius Silvanus, römischer Kavallerist in Alexandria bei Ägypten, aus dem Jahre 142 n. Chr., in: Klaus Märker/Christian Otto (Hrsg.), Festschrift Weddig Fricke, Freiburg 2000, 113 – 128; eine neuere Übersetzung findet sich bei Benedikt Strobel , Römische Testamentsurkunden aus Ägypten vor und nach der Constitutio Antoniniana , München 2014, 65 – 109.

2 Eine Rekonstruktion der Juristenwerke wurde unternommen von Otto Lenel , Palingenesia iuris civilis , 2 Bde., Leipzig 1889 (Nachdr. Graz 1960 mit einem Supplement von Lorenz Edgar Sierl , davon 2. Neudr. Aalen 2000).

3 Aus: Ulrich Manthe , Gaius Institutiones , 2. Aufl. Darmstadt 2010, 8 f.

4 Max Kaser , Das römische Privatrecht. Erster Abschnitt, München 21971, § 157.III, 671. Dieser Standpunkt findet sich bereits bei Fritz Schulz , Classical Roman Law, Oxford 1951, 203, der betont: „Classical jurisprudence discussed the law of succession on death with obvious predilection and at the same time admirable delicacy, but […]. This part of classical law was highly complicated and to a large extent perplexedly entangled, but the classical lawyers did little to simplify it. Their professional relish for details and for vexed questions was too strong for them, and, absorbed in the spinning of this fine network, they forgot the maxim simplicitas legum amica .“

5 Fritz Schulz , Classical Roman Law, Oxford 1951, 204.

6 Alle Übersetzungen wurden von Thamar Xandry und Ulrike Babusiaux eigenständig angefertigt. Als Hilfsmittel für die Digesten wurden die alte deutsche Übersetzung von Carl Eduard Otto/Bruno Schilling/Carl Friedrich Ferdinand Sintenis (Hrsg.), Das Corpus Juris Civilis in’s Deutsche übersetzt von einem Vereine Rechtsgelehrter, 7 Bde., Leipzig 1830 – 1833 sowie die neue deutsche Übersetzung herangezogen, im Einzelnen: Rolf Knütel/Bertold Kupisch/Sebastian Lohsse/Thomas Rüfner (Hrsg.), Corpus iuris civilis I: Institutionen, 4. Aufl. Heidelberg 2013; Okko Behrends/Rolf Knütel/Bertold Kupisch/Hans Hermann Seiler (Hrsg.), Corpus iuris civilis II: Digesten 1 – 10, Heidelberg 1995; dies. (Hrsg.), Corpus iuris civilis III: Digesten 11 – 20, Heidelberg 1999; Rolf Knütel/Bertold Kupisch/Hans Hermann Seiler/Okko Behrends (Hrsg.), Corpus iuris civilis IV: Digesten 21 – 27, Heidelberg 2005; Rolf Knütel/Bertold Kupisch/Thomas Rüfner/ Hans Hermann Seiler (Hrsg.), Corpus iuris civilis V: Digesten 28 – 34, Heidelberg 2012. Für die Institutionen des Gaius wurde die Übersetzung von Ulrich Manthe , Gaius Institutiones , 2. Aufl. Darmstadt 2010, konsultiert.

2 Voraussetzungen

Das Erbrecht ist mehr als jedes andere Rechtsgebiet von den kulturellen Prägungen einer Gesellschaft abhängig. Ein vertieftes Verständnis und die Darstellung der historischen Entwicklung des römischen Erbrechts verlangen daher Kenntnisse des allgemeinen historischen wie des rechtshistorischen Rahmens, in dem sich die Erbrechtsentwicklung vollzieht.

Im Folgenden ist zunächst die historische Entwicklung Roms zu skizzieren, bevor die wichtigsten Stadien der römischen Rechtsentwicklung zu beschreiben sind.

2.1 Der allgemeine historische Rahmen

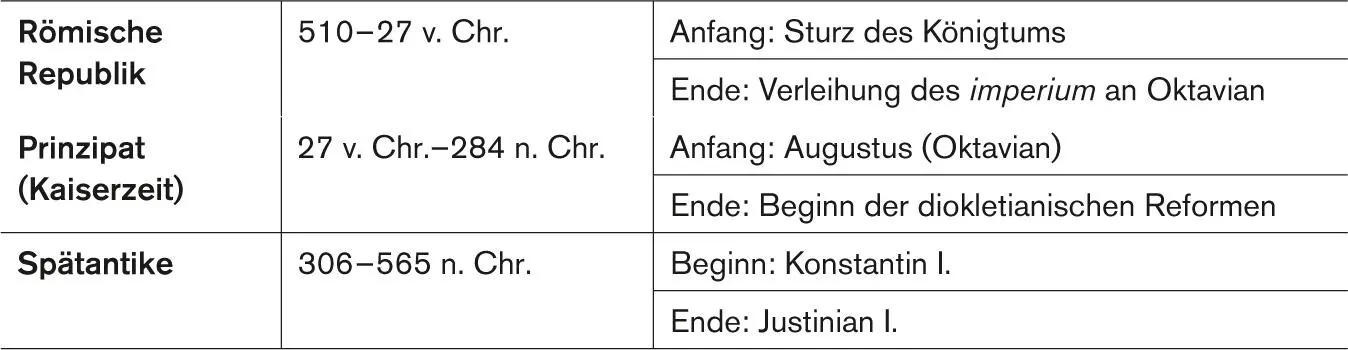

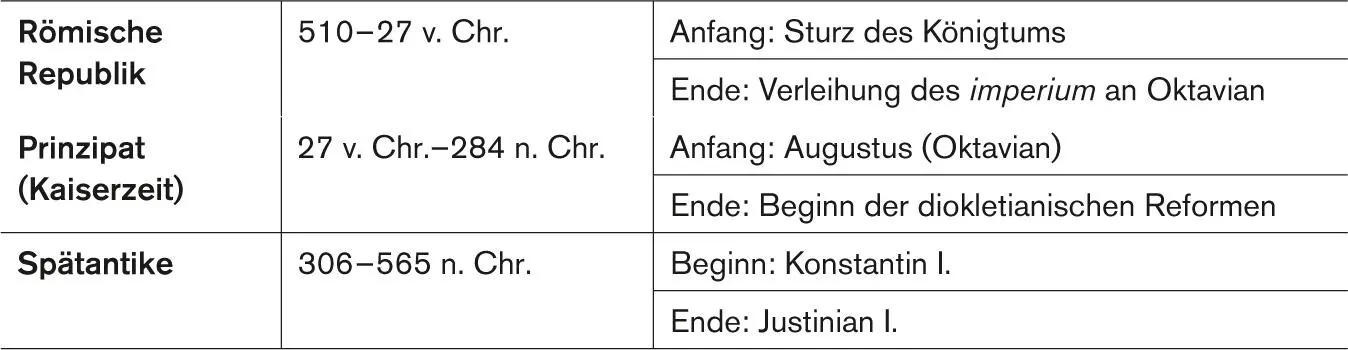

Die Geschichte Roms lässt sich in die Zeit der Republik (510 – 27 v. Chr.), des Prinzipats (27 v. Chr. – 284 n. Chr.) und der Spätantike (306 n. Chr. – 565 n. Chr.) einteilen.

Übersicht 5:Zeittafel zur Orientierung

Zur Orientierung sind im Folgenden diese Eckdaten zu erläutern und Schlaglichter auf einige Ereignisse und Akteure zu werfen, die für die Rechtsentwicklung bedeutsam waren.

2.1.1 Die römische Republik

Nach römischer Geschichtsschreibung beginnt die Republik mit dem Sturz des letzten Königs, der seine Herrschaft über die Stadt Rom und das Umland (Latium) ausgeübt hatte. Mit dem Sturz des Königs scheint die Macht in die Hände von einflussreichen und wohlhabenden Familien (Patriziern) übergegangen zu sein, die alle Schlüsselpositionen des Staates besetzten. In der Nachfolge des Königs stand der Höchstmagistrat ( praetor maximus ), wobei der Name praetor (von praeire = „vorangehen“) darauf hindeutet, dass er zugleich der Heerführer gewesen sein dürfte. Im Unterschied zum Königtum wurde das Amt jährlich neu vergeben, also wechselweise von Angehörigen der Patrizier ausgeübt.

Читать дальше