„Die Schaffung eines gemeinsamen Containers, basierend auf gegenseitigem Vertrauen in der Gruppe, ist daher notwendig, um den sicheren Raum zu schaffen für Vielfalt und um Spannungen nicht nur zu ertragen, sondern im Sinne eines möglichen Lernfeldes zu begrüßen“ (Hartkemeyer et al. 2001, S. 45).

Gerade ein funktionierender Dialog ermöglicht die Schaffung eines solchen Containers, es handelt sich um einen zirkulären Prozess: Der Dialog unterstützt das Entstehen eines Containers, der Container ist eine Voraussetzung für einen wirklichen Dialog. Alleine daraus wird ersichtlich, dass der Dialog Zeit braucht.

1.5 Konstruktivismus und Dialog

Der Konstruktivismusmit all seinen unterschiedlichen Schulen und Denkrichtungen (von „dem“ Konstruktivismus kann man nicht sprechen) wird oft als eine Art Modephilosophie bezeichnet, was jedoch seinen Wert nicht schmälert. Ein wunderbares Bild für das, was den Konstruktivismus im Grunde kennzeichnet, liefert der Film „Matrix“ mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Die Menschen werden von Maschinen und Computerprogrammen in ihrem Denken, in ihren Illusionen gefangen gehalten und haben praktisch keine Chance zu erkennen, dass ihr gesamtes Leben auf ihrer eigenen gedanklichen Konstruktion beruht.

Der Mensch schafft (konstruiert) sich seine Welt, hat keine Möglichkeit, die Gültigkeit seiner Erkenntnisse zu überprüfen, und kann über die Passung zwischen seiner, der subjektiven Wirklichkeit und einer möglichen „objektiven“ Realität nichts Sicheres aussagen. Im Film glauben die Menschen an eine „Wirklichkeit“, die ausschließlich in ihren Köpfen vorhanden ist und ihnen von Computerprogrammen vorgespielt wird. Zwischen Wirklichkeit und Realität kann nicht unterschieden werden. Die Frage, die sich uns nun stellt, wenn wir uns mit dem Begriff „Konstruktivismus“ beschäftigen, betrifft genau dieses Verhältnis von Wirklichkeit und Realität: Nehmen wir die Welt so wahr, wie sie „ist“, im Sinne einer Abbildfunktion, oder schafft unser Gehirn eigene Wirklichkeiten?

Derartige Gedanken sind alles andere als neu, man denke an das Höhlengleichnis von Platon, die Schriften des Idealisten George Berkeley oder an jene von Immanuel Kant. Dennoch liefern uns konstruktivistische Zugänge äußerst wertvolle Einsichten, und nicht nur das: Sie versorgen uns mit hilfreichen Begriffen, die wir auch im Dialog sinnvoll nutzen können, zumal unzählige neurobiologische Erkenntnisse auf Basis moderner bildgebender Verfahren sich gut mit konstruktivistischen Erklärungsmodellen verbinden lassen.

Es soll im Folgenden kein Überblick über konstruktivistische Entwicklungen und Denkrichtungen gegeben werden. Vielmehr ist es meine Motivation, zu weiterer Beschäftigung mit diesen Denkzugängen im Kontext des Dialogs anzuregen. Falko von Ameln (von Ameln 2004, S. 3) fasst die erkenntnistheoretische Grundüberzeugung konstruktivistischer Ansätze folgendermaßen zusammen:

„1) Das, was wir als unsere Wirklichkeit erleben, ist nicht ein passives Abbild der Realität, sondern Ergebnis einer aktiven Erkenntnisleistung.

2) Da wir über kein außerhalb unserer Erkenntnismöglichkeiten stehendes Instrument verfügen, um die Gültigkeit unserer Erkenntnis zu überprüfen, können wir über die Übereinstimmung zwischen subjektiver Wirklichkeit und objektiver Realität keine gesicherten Aussagen treffen.“

Tatsache ist, dass unsere Nervenzellen unspezifisch feuern, das heißt: Die Impulse, die von ihnen ausgehen, sind nicht qualitativ, sondern nur quantitativ unterscheidbar. Die Neuronen selbst können natürlich für etwas stehen: Auf die Augen treffendes Licht erzeugt auf der Netzhaut Impulse, Schallwellen erzeugen im Innenohr Impulse usw. Diese Impulse werden dann über sogenannte Synapsen, die sich durch Gebrauch verstärken und durch Nichtgebrauch verkleinern, weitergeleitet. Die Zahl der Neuronen im Gehirn beträgt etwa 10 10und da jedes Neuron mit bis zu 10 000 anderen Neuronen Verbindungen besitzt, ergibt sich eine unglaubliche Menge von ca. 10 14Verknüpfungen. 13Verglichen mit der Zahl der Eingänge und Ausgänge (also jenen Fasern, die Informationen von der Außenwelt ins Gehirn transportieren), ist diese Anzahl an internen Verbindungen im Gehirn unglaublich groß, etwa „10 Millionen mal so groß wie die Zahl der Eingänge und Ausgänge zusammen“ (ebd., S. 52). Mit anderen Worten: Das Gehirn ist primär mit sich selbst beschäftigt.

Die Neuronen selbst kennen nur Aktivierung oder Hemmung durch Impulse. Unser Gehirn konstruiert daraus unsere Wahrnehmung. Anders ausgedrückt heißt das: Die Farbe Grün ist keine Eigenschaft der Welt, sie ist eine Konstruktion unseres Gehirns.

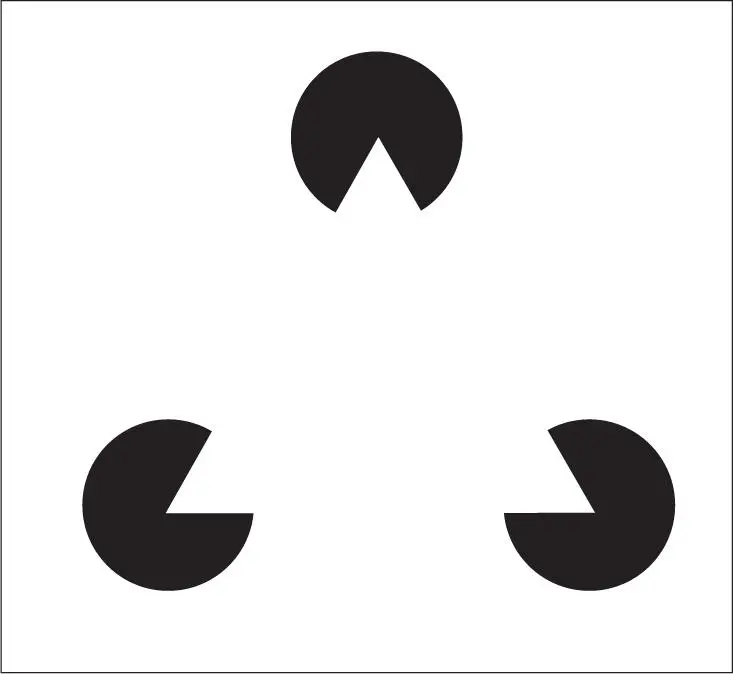

Humberto Maturanaund Francisco Varela(Maturana/Varela 1987) geben als Beispiel dafür, wie unser „Geist“ die Welt um uns herum konstruiert und wie sehr unsere Erfahrung mit der neuronalen Struktur verbunden ist, gerne das Experiment mit dem blinden Fleck an: Betrachten Sie Abbildung 3. Halten Sie das Buch in einem Abstand von ca. 40 cm vor ihren Augen, fixieren Sie mit dem rechten Auge das Kreuz und machen Sie Ihr linkes Auge zu. Bewegen Sie dann das Buch leicht vor- und rückwärts – irgendwann verschwindet der Punkt.

Abb. 3: Der blinde Fleck: ein Experiment (eigene Darstellung)

Wenn genau das passiert, wird der Punkt an jene Stelle der Netzhaut projiziert, an welcher der Sehnerv austritt. An dieser Stelle sind wir blind. Eigentlich müssten wir uns dieses visuellen Lochs ständig bewusst sein, nur: Wir nehmen es nicht wahr, weil unser Gehirn Wahrnehmung darüberkonstruiert, und das ununterbrochen. Wir sehen nicht, dass wir an dieser Stelle nichts sehen.

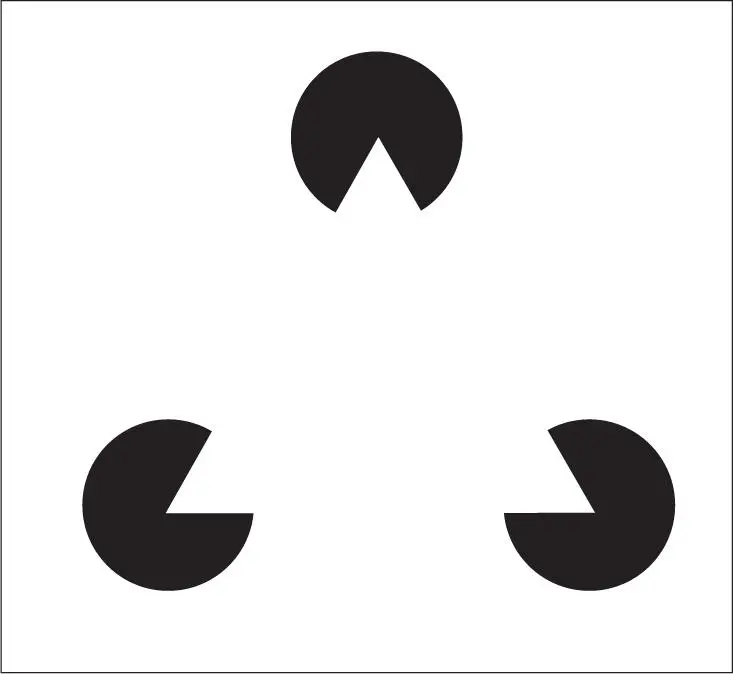

Dieses kleine Experiment ist nur als anschauliches Beispiel dafür gedacht, was sich in unserem Geist praktisch ständig abspielt. Wir ersetzen lückenhafte Informationen durch neue Konstruktionen, ohne uns dessen bewusst zu sein, zumindest aber ohne uns dessen vollständig bewusst zu sein. Abbildung 4 zeigt ein ähnliches Beispiel: Ist hier tatsächlich ein Dreieck abgebildet? Nein, aber unser Gehirn ergänzt das fehlende Material zu dieser bekannten Figur.

Abb. 4: Die Ergänzung nicht vorhandener Informationen: ein Dreieck, wo keines ist

Wir berühren hier einen ganz wesentlichen Bereich des Dialogs, nämlich die sogenannten mentalen Modelle. Damit sind Konstruktionen gemeint, die zu Schlussfolgerungen im Sinn von Vorurteilen führen – ein Vorgang, der blitzschnell geschieht. Unser Denken ist bestrebt, fehlende Informationen zu ersetzen, und wird dabei auf einer im Wesentlichen unbemerkten Ebene von Filterprozessengesteuert – beispielsweise von biografischen, sozialen oder auch kulturellen Filtern. Wenn wir unser Denken verstehen wollen, dürfen wir den Jetzt-Zustand keinesfalls als eine statische Momentaufnahme betrachten, sondern als gerade aktuelles Ergebnis eines systemisch-chaotischen Prozesses, als gerade gültiges und vorläufiges Resultat unüberblickbarer Einflussfaktoren. Dieses Resultat wird beeinflusst von persönlichen Erfahrungen, kulturellen Normen, momentanen Stimmungen und vielem mehr.

Paul Watzlawick(Watzlawick et al. 2003, S. 28) zitiert ein Beispiel, das von Gregory Bateson stammt und den Erkenntnisgewinn reflektiert, den man aus der momentanen Stellung aller Schachfiguren während einer Partie ziehen kann. Dieser Erkenntnisgewinn ist nicht sehr umfassend. Trotz der vollständigen Information zum gegebenen Zeitpunkt liegen die aufschlussreichen Informationen im Spielverlauf, also auf der Ebene der Beziehungen. „Jedes Kind lernt in der Schule, dass Bewegung etwas Relatives ist und nur in Relation auf einen Bezugspunkt wahrgenommen werden kann. Was man dagegen leicht übersieht, ist, dass dasselbe Prinzip für alle Wahrnehmungen gilt und daher letzthin unser Erleben der äußeren Wirklichkeit bestimmt.“ Und weiter: So überrascht es nicht, „dass auch die Selbsterfahrung des Menschen im wesentlichen auf der Erfahrung von […] Beziehungen [beruht], in die er einbezogen ist“ (ebd., S. 29).

Читать дальше