1 ...6 7 8 10 11 12 ...15 Nicht nur die technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen, sondern auch veränderte Lebensmotive sind für dieses Wachstum |38◄ ►39| verantwortlich. Zum Beispiel erweckt ein höheres Bildungsniveau und die Internationalisierung der Wirtschaftstätigkeit das Interesse für andere Kulturen oder der Verstädterungsprozess weckt das Bedürfnis nach Erholung in der Natur.

In der während den 90er Jahren entstandenen Options- und Erlebnisgesellschaft (vgl. auch Gross 2007; Schulze 2005) dominieren neue Formen des Erlebens und Genießens, womit neue Angebote entstanden. Freizeit- und Themenparks à la Disney World, All-Inclusive-Clubs oder schwimmende Ferienresorts, wie zum Beispiel das Clubschiff „AIDA”, konkurrieren traditionelle Destinationen.

Im Zuge der Entwicklung der „Ich“ Gesellschaft (vgl. Gross 1999, 2007) mit einer starken Orientierung am Individuum ist auch ein verstärktes Bedürfnis an „Transformations-“Leistungen entstanden. Reiseprodukte wie Gesundheitsreisen, Bildungsreisen oder Reisen mit spirituellen Inhalten erlauben, sich in Richtung des gewünschten Selbstkonzeptes weiterzuentwickeln respektive zu transformieren.

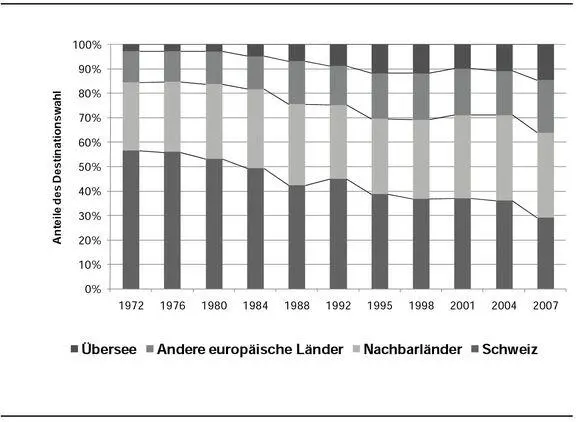

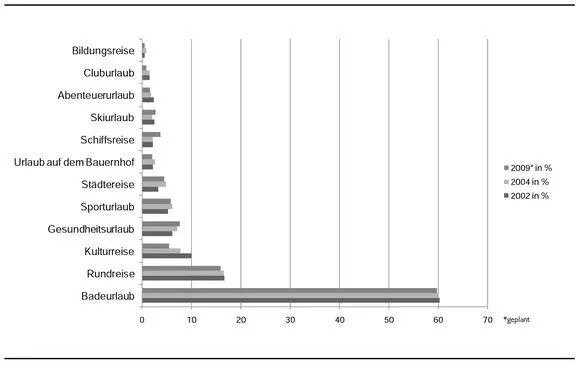

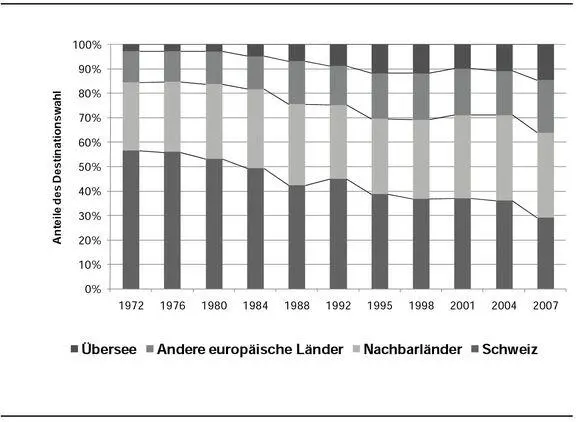

Abbildung 11: Reiseziele der Schweizer Bevölkerung

Quelle: Laesser/ Bieger 2008

|39◄ ►40|

Die Schweiz mit ihrer traditionell offenen Reisepolitik und ihrem Wohlstand kann als Fallbeispiel für ein reifes Reiseland bezeichnet werden. Bezüglich dem Reiseziel liegt bei der Schweizer Bevölkerung die Schweiz an der Spitze (vgl. Abbildung 11). Der Anteil der Reisen im eigenen Land, der Binnentourismus, verliert aber Marktanteile, während insbesondere der Interkontinentaltourismus an Bedeutung gewinnt.

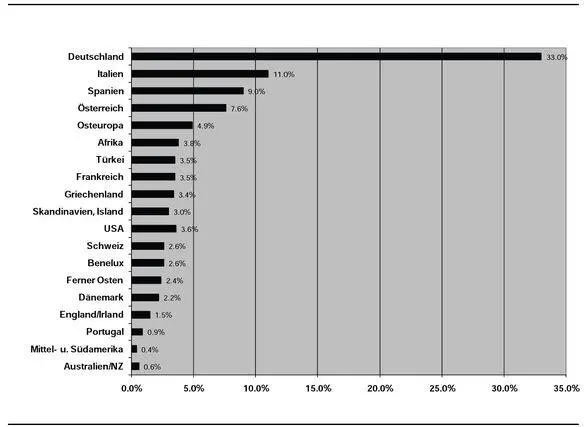

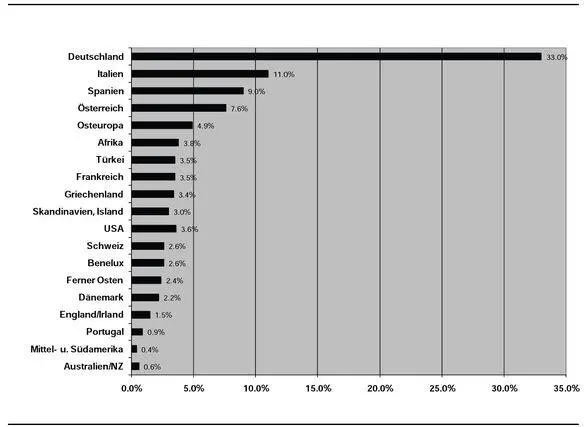

Auch bei der Deutschen Bevölkerung belegt das Heimatland die erste Position. Die wichtigsten ausländischen Destinationen sind Italien und Spanien (vgl. Abbildung 12).

Abbildung 12: Reiseziele der Deutschen Bevölkerung

Quelle: ADAC Reisemonitor 2009

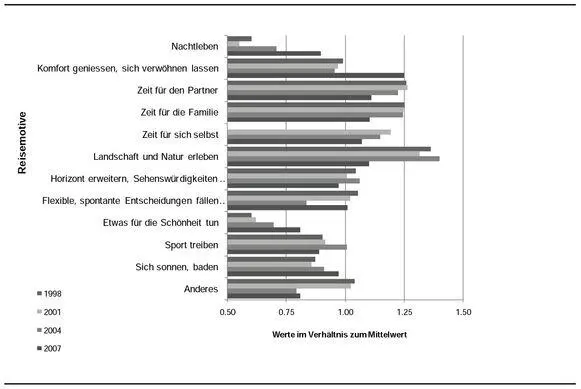

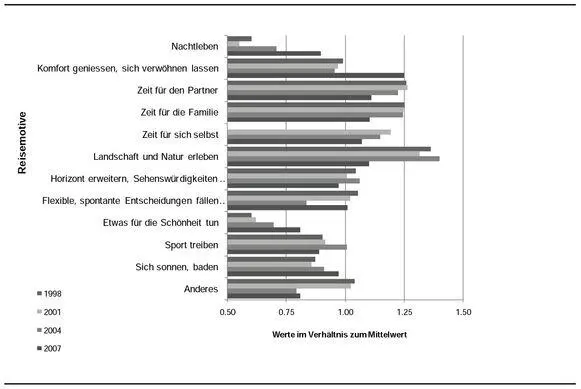

Unter den Reisemotiven stechen insbesondere der Wunsch nach dem Naturerlebnis sowie nach Zeit mit dem Partner und der Familie hervor. Optionalität scheint einer der zentralen Wünsche zu sein. Darauf weist etwa auch das wichtige Motiv hin, flexible und spontane Entscheidungen treffen zu können (vgl. Abbildung 13).

|40◄ ►41|

Abbildung 13: Reisemotive der Schweizer Bevölkerung (Mittelwerte)

Quelle: Laesser/ Bieger 2008

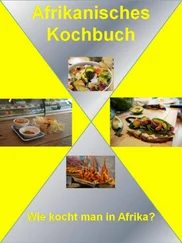

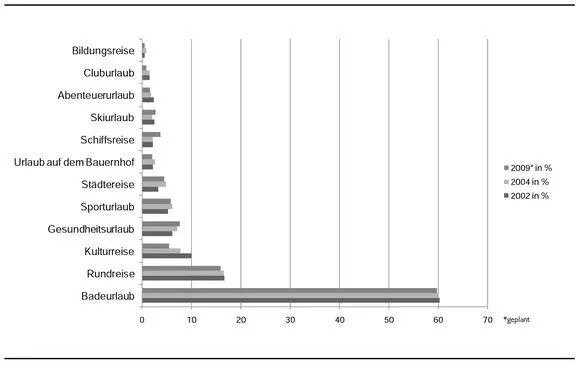

Abbildung 14: Urlaubsformen der Deutschen

Quelle: ADAC Reisemonitor 2009

|41◄ ►42|

Mit zwar rückläufiger Tendenz dominiert bezüglich der Reiseformen in Deutschland immer noch der Badeurlaub mit rund 60% aller Reise gefolgt von Rundreisen und Kulturreisen (vgl. Abbildung 14).

2.2. Tourismus als Wissenschaft

Bei der Diskussion des Tourismus als Wissenschaft stellt sich natürlicherweise zuerst die Frage, ob und inwieweit Tourismus überhaupt eine eigenständige Wissenschaft darstellt. Einzelne Autoren (vgl. Sessa 1985 oder Freyer 1993) postulieren dies implizit.

Eine „Wissenschaft“ stellt jedoch klare Anforderungen. So sollte eine gemeinsam akzeptierte Grundlage in Form von Paradigmen bestehen und es sollte ein spezifisches Methodenset (wie z.B. in der Geografie die Karthografie) zur Verfügung stehen. Dabei kann ein Paradigma als ein relativ breit akzeptiertes Erklärungsmuster mit beispielhaftem bzw. modellhaftem Charakter definiert werden.

Eine präparadigmatische Wissenschaft ist nach Kuhn (1977, 416) durch ständige Debatten über grundlegende Annahmen charakterisiert. Dies trifft typischerweise auch für den Tourismus zu. Alleine schon die oben dargestellt große Auswahl an Definitionen zeigt, dass im Tourismus keine Übereinstimmung auf definitorischer Ebene, geschweige denn auf der Ebene von Modellen und Theorien, gefunden werden konnte.

Eine reife Wissenschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sich die Wissenschafter bei ihren Publikationen immer auf die Vorerkenntnisse und Arbeiten ihrer eigenen Disziplin berufen (vgl. Kuhn 1977, 319). Ein messbares Kriterium für eine reife Wissenschaft besteht in Form von Kreuzzitationsindices, bei welchen überprüft werden kann, wie oft ein Artikel zitiert wurde. Bei Publikationen im Bereich des Tourismus findet man, sofern es sich nicht um rein deskriptive sondern um explanatorische, modellbildende Arbeiten handelt, meist eine große Zahl der Quellenverweise auf Arbeiten der Disziplin, aus deren Fokus die Analyse vorgenommen wurde. So wird sich eine Arbeit zur Analyse der kulturellen Beeinflussung einer Gemeinde durch den Tourismus meist auf Arbeiten der Soziologie beziehen. Bei Arbeiten zum Kundenverhalten wird auf Publikationen aus dem Bereich „consumer insight“ respektive Marketing bezogen. Mit dem Aufkommen von internationalen wissenschaftlichen Zeitschriften (sogenannten „Scientific Journals“) auch im Tourismus und der Etablierung wissenschaftlicher Fachnetzwerke wie AIEST (Associtation Internationale d’Experts Scientifique) oder TTRA (Travel and Tourism Research|42◄ ►43| Association), steigt jedoch der Anteil der Zitationen innerhalb der Tourismusforscher.

Für die Erforschung des Tourismus bestehen keine spezifischen Methoden. Es wird auf Methoden anderer Kerndisziplinen zurückgegriffen. In diesem Sinne ist Tourismus nicht eine Wissenschaft, sondern ein Forschungsobjekt oder Forschungsgebiet. Dieses kann aus verschiedenen Perspektiven und Disziplinen analysiert werden, wobei in der Tourismusforschung folgende Hauptdisziplinen identifiziert werden: Ökonomie, Soziologie, Psychologie, Geografie und Anthropologie, Management, Politikwissenschaften, Theologie, Geschichte und Umweltwissenschaften (vgl. u.a. Jafari/Ritchie 1981 und Jafari/Aaser 1988). Aufgrund seiner vielfältigen Wechselwirkungen mit allen Umwelten, ist Tourismus ein Paradebeispiel eines interdisziplinären Forschungsgebietes (vgl. auch Müller 1997).

Es finden sich weltweit Forschungsinstitute und Forschungsstellen zum Tourismus aus verschiedensten Disziplinen, beispielsweise im deutschsprachigen Raum,

• aus dem Fokus der Wirtschaftswissenschaften das Institut für Öffentliche Dienstleistungen und Tourismus der Universität St. Gallen oder, mit einer vielleicht eher noch breiteren sozialwissenschaftlicheren Perspektive, das Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus an der Universität Bern;

• aus dem Fokus der Betriebswirtschaftslehre mit Schwergewicht Dienstleistungsmanagement das Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus (Bereich Tourismus und Dienstleistungswirtschaft) der Universität Innsbruck

• aus dem Fokus Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien,

• aus dem Fokus der Geografie das wirtschaftsgeografische Institut an der Universität Zürich,

• aus der Perspektive der Tourismusökonomie die Hochschulgruppe Tourismus der Technischen Universität Dresden.

Entsprechend vielfältig wie der disziplinäre Zugang sind die in der Tourismusforschung verwendeten Methoden. Dabei ist oft auch eine Arbeit aus der Perspektive einer Disziplin mit Methoden (auch im Sinne einer Triangulation, d.h. zur Absicherung und Ergänzung der Erkenntnisse) aus einer anderen Disziplin anzutreffen. So werden beispielsweise hochentwickelte Systeme aus dem Gebiet der Karthographie respektive der geographischen Daten Systeme dazu genutzt, die Service-Abläufe in einem Skigebiet zu optimieren.

Читать дальше