Der Unterschied zwischen wissenschaftlichen und emotionalen Managemententscheiden lässt sich am Beispiel einer Standortwahl für ein Hotel erläutern. Besitzt ein Einwohner eines Dorfes über eine Erbschaft Land und hat eine fundierte Hotelausbildung, so wäre ein emotionaler Entscheid, auf dem entsprechenden Land ein Hotel zu bauen. Ein wissenschaftlicher Entscheid würde klar eine andere Perspektive einnehmen. Es würden der generierte Kundenwert und die Kosten gegenübergestellt. Methoden wie „Nutzwertanalyse“ und „Business Plan“, aber auch empirische Erfassung des generierten Kundenwerts oder die Berechnung eines zukünftigen Unternehmenswertes, müssen zum Zug kommen.

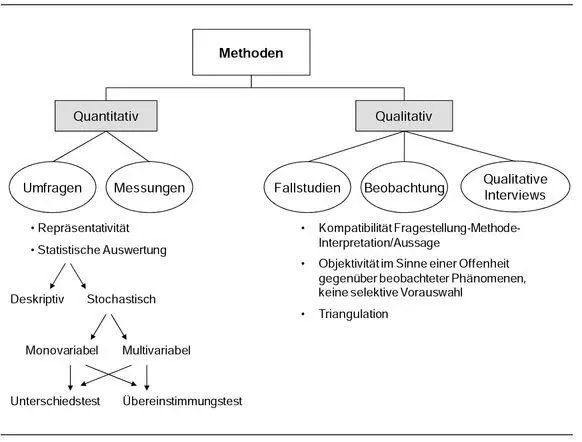

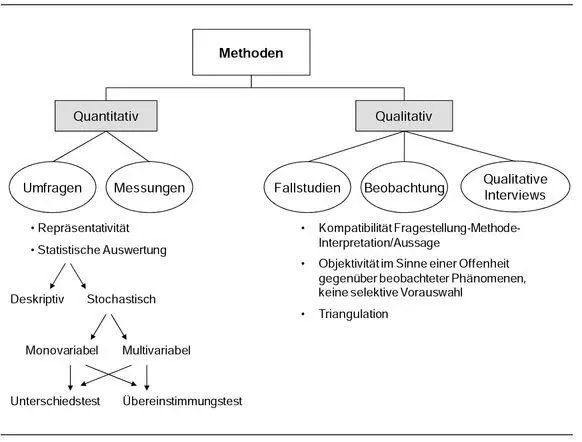

Abbildung 3: Methoden-Übersicht

In diesem Buch werden die meisten Kapitel mit einer Fallstudie abgeschlossen, in der eine für den Tourismus wichtige Methode anwendungsorientiert |25◄ ►26| an einem praktischen Beispiel dargestellt wird. Im Folgenden soll eine kurze Übersicht über die Methoden der Tourismusforschung als Einstieg in die entsprechenden Beispiele geboten werden.

Wissenschaftliches Arbeiten hat immer das Ziel, Erkenntnisse zu liefern. Ausgangspunkt sind immer Fragestellungen. Eine gute Fragestellung für ein Projekt, Gutachten, ein Report oder auch eine studentische Arbeit sollte immer das zu untersuchende Phänomen (Untersuchungs- bzw. Forschungsobjekt), die Zielsetzung bzw. das Forschungsziel (Gewinnung von Daten, Entwicklung eines Modells etc.) und die Perspektive oder die Disziplin, aus der dies erfolgen soll, beinhalten (Erkenntnisobjekt; vgl. hierzu auch Theisen 1998; Mayring 2002). Ein Beispiel dafür ist folgende Fragestellung:

„Wie (d.h. das Forschungsziel ist folglich ein Wirkungsmodell) wirkt die Familie (Erkenntnisobjekt: Einfluss einer soziologischen Bezugsgruppe) auf den Ferienentscheid von Teenagern (Forschungsobjekt: „Ferienentscheid von Teenagern“)“?

Für die Bearbeitung von wissenschaftlichen Fragestellungen gibt es eine Vielzahl von Strategien und Methoden. Grundsätzlich können zwei Strategien unterschieden werden (vgl. zu den nachfolgenden Ausführungen Mayring 2002; Kromrey 1998; Theisen 1998; Lamnek 1995; Popper 1994):

• Deduktion: Ableitung vom Allgemeinen in das Besondere, beispielsweise indem von der allgemeinen Literatur und bestehenden Modellen zu „Beziehungen in Familien“ Schlussfolgerungen auf die Einflüsse auf Ferienentscheide gezogen werden. Folgt man dem kritischen Rationalismus (vgl. Popper 1972), dann beginnt die Deduktion mit der Konstruktion von Hypothesen, welche anhand empirischer Untersuchungen so lange falsifiziert werden, bis die „Wahrheit“ übrig bleibt.

• Induktion: Ableitung von allgemeinen Regeln aus einzeln beobachteten Phänomenen, was eine empirische Arbeit mittels Erfassung von Zusammenhängen in der Realität bedingt. Beispielsweise können fallstudienartig einzelne Familien mit Teenagern beobachtet werden oder es kann eine repräsentative Stichprobe von Teenagern zu ihrem Entscheidungsverhalten mittels Tiefeninterview befragt werden.

Sowohl das deduktive als auch das induktive Forschungsvorgehen ist selten in reiner Form anzutreffen. Für beide Vorgehensformen bieten sich eine Vielzahl von Methoden an, die grob in quantitative und qualitative Methoden unterschieden werden können.

Quantitative Methoden eignen sich vor allem für Fragestellungen, die das Ausmaß von Wirkungen zu erfassen suchen (eigentliche „Wieviel“-Fragen) und für die Überprüfung von Modellen auf der Basis der quantitativen Analyse|26◄ ►27| und der durch sie implizierten Ursache-Wirkungszusammenhänge (z. B. mittels Strukturgleichungsmodellen). Sie sind in ihrem Analysefokus relativ eng. Aufgrund der strengen und klaren Vorgehens-Anforderungen die sie erfüllen müssen, weisen sie aber eine außerordentlich hohe intersubjektive Nachvollziehbarkeit auf. Zu den quantitativen Methoden können die diversen Befragungsmethoden mit statistisch repräsentativen Stichproben oder andere Methoden der Messung inklusive der Buchhaltung gezählt werden. Auch „pattern matching“, das Auswerten ähnlicher Aussagen oder Zusammenhänge in Texten und Interviews und deren Auszählung, kann im weitesten Sinne unter die quantitativen Methoden gezählt werden (vgl. Yin 1999, Backhaus 2000).

Wichtigste Qualitätsanforderung an die quantitative Forschung ist die Repräsentativität. Sie stellt die externe Validität (Übertragbarkeit der Resultate) sicher. Die Repräsentativität wird durch die Auswahl der zu analysierenden Objekte (z.B. Interviewpartner) sichergestellt. Repräsentativität erhält man durch perfekten Zufall (jedes Element hat die genau gleiche Chance, in eine Stichprobe aufgenommen zu werden) oder durch Schichtung (durch willentliche, künstliche Zusammensetzung der Stichprobe wird sichergestellt, dass die relevanten Kriterien, z.B. in einer Umfrage die Altersverteilung, wie in der Grundgesamtheit vertreten sind).

Quantitative Methoden führen immer zu statistisch auswertbaren Daten. Diese können deskriptiv statistisch (Darstellung z.B. von Reiseintensitäten in verschiedenen Ländern) oder stochastisch (d.h. unter Einsatz statistischer Schätzmethoden wie bei einer Aussage „die Reiseintensität der Länder A und B ist mit 99% Wahrscheinlichkeit unabhängig“) ausgewertet werden. Sobald mehrere Faktoren oder Datendimensionen gleichzeitig ausgewertet werden sollen, kommen multivariate Verfahren zur Anwendung. Dabei unterscheidet man zwischen Unabhängigkeitstest (Beantwortung der Frage, ob zwei Länder in ihrer Reisemotivstruktur unabhängig sind, beispielsweise mit einem Chi-Quadrat-Test) oder Zusammengehörigkeitstests (Beantwortung der Frage, welche Bevölkerungsgruppen bezüglich Nachfrageverhalten Ähnlichkeiten aufweisen) mit Verfahren wie der Cluster-Analyse.

Die qualitativen Methoden eignen sich für die Ergründung tieferer Zusammenhänge und die Beantwortung von „wie“ und „warum“ Fragen. Sie zeichnen sich durch eine außerordentliche Vielfalt auch in der Auswertung aus, weisen aber aufgrund ihrer schwächeren wissenschaftlichen Strenge eine geringere intersubjektive Nachvollziehbarkeit auf. Beispiele für qualitative Methoden sind die Beobachtung oder die Fallstudientechnik. Wie bei einer Delphi-Expertenbefragung (Mehrrunden Expertenbefragung mit einer Möglichkeit für die Experten, ihre Schätzungen auf dem Hintergrund der Kenntnis |27◄ ►28| der Durchschnittsmeinungen der Vorrunde zu überarbeiten) sind bei qualitativen Verfahren oft auch quantitative statistische Elemente eingebaut.

Die Validität der Resultate qualitativer Forschung muss durch Triangulation (vgl. Fielding/Fielding 1986; Denzin 1978) sichergestellt werden. Der Begriff Triangulation stammt aus der Kartografie. Für die Bestimmung eines geografischen Ortes reichen eigentlich zwei Linien (Peilungen). Bestimmte Orte wurden jedoch als fixe Orte durch drei Linien sicher bestimmt. Ähnlich sollen auch Forschungsresultate durch eine zusätzliche Überprüfung, z.B. eine Beobachtung von Kunden in einem Shopping-Center, durch eine ergänzende Analyse, z.B. Interviews mit dem Management, gestärkt werden.

Wesentliche Gefahren bei der Arbeit mit qualitativen Methoden ist die Ausblendung (weiße Flecken), indem Phänomene, die nicht in die eigene Theorie passen, schlicht nicht wahrgenommen werden. Eine andere Gefahr ist auch, dass zu viele Erkenntnisse, die gar nicht aus der Forschung abgeleitet werden können, in die Resultate hineininterpretiert werden. Ein Beispiel ist die Attribution des Nachfrage-Trends „Multioptionalität“ in die Beobachtung des Gepäckes von Feriengästen in einem Alpen-Resort. Vielleicht wird dabei übersehen, dass der größte Teil der mitgebrachten Sportartikel gar nie gebraucht werden und nur als Rettungsanker für Aktivitäten bei anhaltend schlechtem Wetter dienen.

Читать дальше