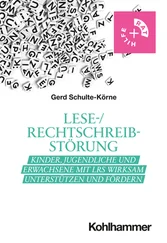

Zusammenfassung

Die bisherigen Erklärungsmodelle sind anscheinend nur für bestimmte Teilgruppen von Personen zutreffend. Damit kann nicht von einer eindeutigen, immer gleich verlaufenden Entwicklung einer Lese-Rechtschreibstörung ausgegangen werden. Die Lese-Rechtschreibstörung ist demnach vielmehr ein multidimensionales Problem mit diversen verursachenden Faktoren, die in verschiedenen Subtypen der Störung resultieren können. In einer Untersuchung mit lese-rechtschreibgestörten Kindern wurden beispielsweise drei Cluster mit verschiedenen kognitiven Defiziten aufgedeckt, die sich in ein phonologisches Defizit, ein Defizit der visuellen Aufmerksamkeit und in ein kombiniertes Defizit der phonologischen, auditiven und magnozellulären Verarbeitung aufteilten (Heim et al. 2008).

4.2.2 Neurokognitive Korrelate der Lese-Rechtschreibstörung

neuronale Korrelate der Leseentwicklung

Die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) als bildgebendes Verfahren ermöglicht es, Aktivierungen in verschiedenen Hirnarealen darzustellen.

Bei der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) handelt es sich um ein bildgebendes Verfahren, mit dem die in einer aktuellen Situation (z. B. Beurteilung des Reims zweier Wörter, Lesen von Einzelwörtern) aktivierten Hirnareale sichtbar gemacht werden können.

Studien mit dieser forschungsgeschichtlich gesehen noch jungen Technologie haben linkshemisphärisch drei neuronale Systeme identifizieren können, die grundlegend an Prozessen des Lesens beteiligt sind (Schlaggar / McCandliss 2007). In Übereinstimmung mit den Dual-Route Modellen des Lesens (Coltheart 1978, 2005; Kap. 2.1) können diese wiederum in ein ventrales (ventral: unten liegend) orthographisches und ein dorsales (dorsal: oben liegend) phonologisches System unterteilt werden, die im Zusammenhang mit der indirekten beziehungsweise direkten lexikalischen Strategie stehen ( Kap. 2).

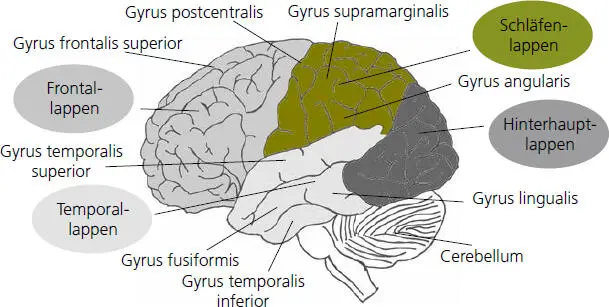

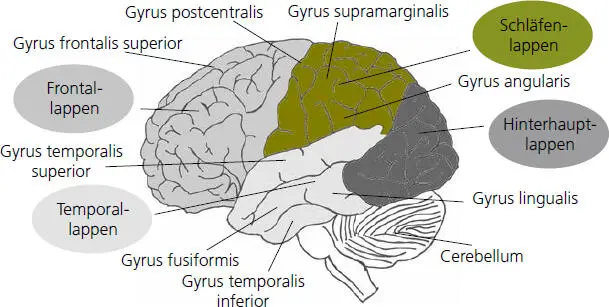

Abb. 8: Die in diesem Buch benannten und für die Verarbeitung von Schriftsprache zentralen Gehirnregionen

orthographisches System

Das orthographische System liegt im hinteren Bereich der linken Hirnhälfte (posterior) in der sogenannten okzipito-temporalen Region an der Schnittstelle zwischen Gehirnwindungen, die als Gyrus lingualis und Gyrus fusiformis bezeichnet werden ( Abb. 8).

Wissenschaftler gehen davon aus, dass dieses System mittels der Spezialisierung bestimmter Neuronenverbände auf die Erkennung sublexikalischer orthographischer Einheiten das flüssige und automatische Erfassen von Wörtern ermöglicht (sog. Visual-Word-Form Area Cohen et al. 2000; Dehaene et al. 2002; McCandliss et al. 2003). Darüber hinaus wird berichtet, dass vergleichbare Aktivierungen in dieser Region ebenfalls bei der Verarbeitung visuell dargebotener Objekte auftreten und dass das okzipito-temporale System möglicherweise für die stabile Repräsentation visueller Stimuli (wie Formen und Farben) verantwortlich ist. Durch die aktive Verknüpfung mit anderen Arealen kann dann die Kopplung an nicht visuelle Eigenschaften der Stimuli wie Semantik und Phonologie hergestellt werden (Devlin et al. 2006; Price / Devlin 2003).

phonologisches System

Das phonologische System wird in zwei Bereiche mit unterschiedlichen Funktionen unterteilt. Der eine Bereich liegt posterior (hinten) temporo-parietal in der sogenannten perisylvischen Region, welche den Gyrus supramarginalis, Gyrus angularis und den superioren temporalen Kortex umfasst ( Abb. 8). Dieser Teil des phonologischen Systems ist verantwortlich für die Überführung orthographischer in sprachliche Informationen und damit zentral für die phonologische Verarbeitung und die Graphem-Phonem Zuordnung. Der andere Bereich liegt anterior (vorne) im frontalen Kortex und beinhaltet den Gyrus frontalis inferior. In diesem Teil des Systems wird die Artikulation und aktive Analyse phonologischer Elemente gesteuert (Pugh et al. 2001). Beide Bereiche des phonologischen Systems stehen im wechselseitigen Austausch und bilden ein funktionelles Netzwerk (Horwitz et al. 1998; Quaglino et al. 2008).

Strategiewechsel

In der kindlichen Leseentwicklung vollzieht sich mit der Zeit ein Wechsel vom phonologischen Lesen hin zum direkten Abruf von bekannten Wörtern. Neurobiologisch gesehen bedeutet dies, dass Kinder als Leseanfänger zunächst auf das phonologische System im temporo-parietalen Kortex angewiesen sind, da ihr Leseprozess hauptsächlich von phonologischen Rekodierungs-Strategien geprägt ist. Mit zunehmender Leseerfahrung bilden und verfestigen sich die orthographischen Verarbeitungsmechanismen des okzipito-temporalen Systems, und bei vertrauten Wörtern kann ein direkter lexikalischer und semantischer Zugriff vollzogen werden (Pugh et al. 2001). Unterstützt werden die Annahmen zur Funktionsweise des Systems durch Studien, die zeigen konnten, dass Kinder beim Lesen von Einzelwörtern im Vergleich zu Erwachsenen signifikant höhere Aktivierung in temporo-parietalen Bereichen aufweisen. Die okzipito-temporalen Regionen hingegen werden bei Kindern sowohl während des Lesevorgangs als auch bei der Wiedergabe bzw. dem Nachsprechen von auditiv präsentierten Wörtern aktiviert. Bei Erwachsenen zeigt sich eine Aktivität allerdings nur während des eigentlichen Leseprozesses. In der Forschung wird daher davon ausgegangen, dass im Verlauf der Leseentwicklung phonologische Verarbeitungsprozesse abnehmen und visuelle Ergebnisse von Post-mortem-Untersuchungen Verarbeitungsmechanismen mit steigender Expertise deutlich zunehmen (Church et al. 2008).

Viele Erkenntnisse zu den neurobiologischen Grundlagen der Lese-Rechtschreibstörung stammen aus sogenannten Post-mortem-Untersuchungen, bei denen die Gehirne betroffener Personen analysiert wurden (Galaburda / Livingstone 1993; Galaburda / Kemper 1979; Galaburda et al. 1994; Galaburda et al. 1985). Interessanterweise wurden dabei neuronale Verlagerungen (Ektopien) und fokale kortikale Fehlbildungen (Dysplasien) entdeckt, die als Resultat einer beeinträchtigten Nervenzellwanderung in der embryonalen Entwicklungsphase angesehen wurden. Strukturelle Auffälligkeiten wurden vor allem in der perisylvischen Region der linken Hirnhälfte gefunden. Bei einem Vergleich zwischen Gehirnen von Menschen ohne Leseprobleme und Personen, die zu Lebzeiten unter einer Lese-Rechtschreibstörung litten, wurde zudem eine abnorme Symmetrie des planum temporale festgestellt (Galaburda / Kemper 1979; Galaburda et al. 1985).

Planum temporale: Oberfläche des Schläfenlappens (Temporallappen), in dem auch das Wernicke-Areal angesiedelt ist. Dieses Areal ist bei etwa zwei Drittel der Bevölkerung linkshemisphärisch größer als rechtshemisphärisch, was als linkshemisphärische Organisation der Sprache interpretiert wird.

Darüber hinaus fanden sich Abweichungen des an der visuellen Verarbeitung beteiligten Corpus geniculatum laterale und im Corpus geniculatum mediale, der einen Teil des auditorischen Systems bildet (Galaburda / Livingstone 1993; Galaburda et al. 1994).

Der Corpus geniculatum laterale (seitlicher Kniehöcker) ist ein Teilgebiet der Sehbahn, gelegen im Thalamus, das die von der Retina über den nervus opticus eingehenden visuellen Informationen an den visuellen Cortex weiterleitet. Es ist v. a. für das Wahrnehmen von Details und schneller Bildabfolgen und für die Regulierung des Informationsflusses verantwortlich.

Читать дальше