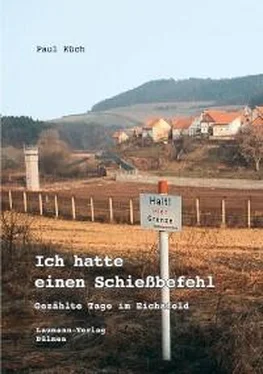

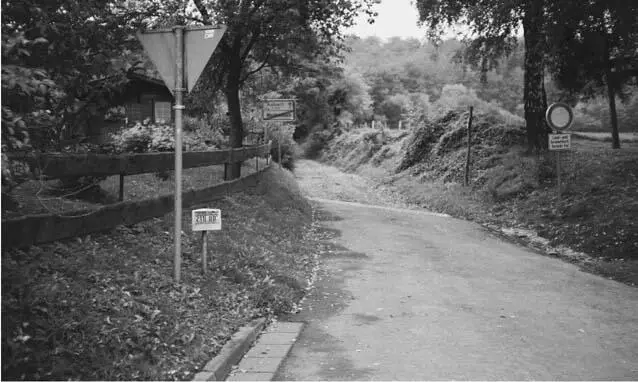

Der Weg in den ehemaligen Grenzabschnitt heute

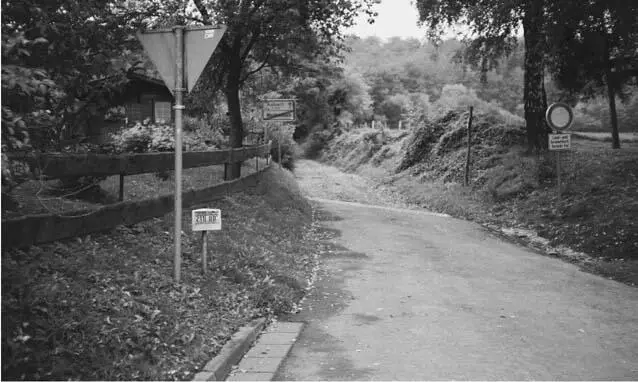

Eine verschlossene Schranke am Waldrand verhindert das Passieren fremder Kraftfahrzeuge. Der Fahrzeugverantwortliche, mein neuer Zugführer, springt aus dem Fahrerhaus, öffnet das Schloss und den rot-weißen Schlagbaum. Da wir spät dran sind, bleibt die Schranke nach unserer Durchfahrt oben. Wenn das der Kompaniechef erfährt, gibt es Ärger für den ganzen Zug. Unser Lkw rast mit einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern den schmalen, holprigen Waldweg entlang. Hoffentlich kommt uns kein Fahrzeug entgegen. Vorbei am Altenstein erreichen wir Asbach. Das hört sich nach feinem, altem Weinbrand an. Doch hier liegt nicht der Geist des Weines, sondern ein provokationsgefährdeter Abschnitt. Was damit gemeint ist, werde ich bald erfahren. Der Lkw stoppt am Ortseingang von Asbach. Mein Postenführer ist längst herunter geklettert und auf dem Weg zum Grenzsignalzaun (GSZ), während ich wie versteinert auf der Ladefläche verharre.

„Achtzig, absitzen!“, dieses Kommando gilt mir, einem 19-jährigen Soldaten der Grenztruppen der DDR, der schwerfällig über die hintere Ladeklappe springt und unsanft auf dem Hosenboden landet. Meine Postentasche liegt neben mir im Dreck. Eine dampfende, dunkle Brühe rinnt aus der Tasche, die unsere Verpflegung für acht Stunden enthält. Zum Glück ist nur eine Thermosflasche zu Bruch gegangen. Mein Postenführer schüttelt mit dem Kopf. Er schaut ausdruckslos und soll mir damit ein Vorbild sein. Das Postenpaar der Frühschicht übergibt uns den Bereich Asbach ohne Anzeichen einer Grenzverletzung. Unsere Vorgänger klettern müde auf den Lkw, der weiter nach Sickenberg braust. Mit einem abgenutzten Ast verwische ich alle Fußabdrücke auf dem 2 m-Kontrollstreifen und verschließe das Tor im Grenzsignalzaun von innen. Über das Grenzmeldenetz (GMN) formuliert der Gefreite den Entschluss, zum Beobachtungsturm (BT) Asbach zu wechseln. Dorthin gelangen wir über die bestgesicherte Straße der Republik, den Kolonnenweg, der hier parallel zum Grenzzaun 1 verläuft. Hinter diesem über drei Meter hohen Monstrum aus Streckmetall erkenne ich eine schwarz-rot-goldene Grenzsäule. Das silberne Blechschild mit dem Emblem der DDR kann man nicht sehen, weil es auf der Rückseite montiert ist, die nach Westen zeigt. Gleich dahinter steht ein weißer Pfahl mit rotem Kopf, der einem Streichholz ähnelt. Auf dem gegenüberliegenden Wirtschaftsweg ist eine Fußstreife vom Bundesgrenzschutz (BGS) unterwegs. Noch nie war ich so nah am Klassenfeind. Wie ferngesteuert straffe ich meine Anzugsordnung und nehme Haltung an, während mein Vorgesetzter wieder mit dem Kopf schüttelt. Im Gegensatz zu uns Grenzern tragen die Beamten saubere Uniformen, die wie angegossen passen. Einer der beiden beobachtet uns neugierig durchs Fernglas als wären wir Außerirdische. Mein Postenführer nimmt die Streife demonstrativ ins Visier der Kalaschnikow. Die Geste ist unmissverständlich. Für einen Moment zweifle ich am Verstand meines Vorgesetzten. Wir befinden uns hier an der Grenze zweier Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnungen, an der Nahtstelle verfeindeter Militärblöcke, wo die kleinste Provokation den Dritten Weltkrieg auslösen kann. Dazu kommt es an diesem Nachmittag zum Glück nicht. Die Männer vom BGS verabschieden sich mit Scheibenwischer und Stinkefinger. Diese abfälligen Handbewegungen gelten meinem Vorgesetzten, der schadenfroh lacht. Ich weiß nicht, ob ich das ganze Theater acht Stunden lang aushalte und gehe schweigend die hellgrauen Betonplatten entlang, die kein Ende nehmen wollen. Tänzelnd versuche ich, den rechteckigen Löchern auszuweichen. Mit meiner normalen Schrittlänge klappt das nicht, denn jede Platte besitzt vier Reihen mit jeweils sieben Stolperfallen.

Von meinem Postenführer erhalte ich Asbach als Beobachtungssektor zugewiesen und verstehe nur Bahnhof. Obwohl der Feind im Westen steht, soll ich nach Osten schauen? Was drüben hinterm Zaun passiert, würde mich viel mehr interessieren, aber Befehl ist Befehl. Gehorsam blicke ich hinüber zum Ort, der wie ausgestorben wirkt. Müsste ich hier wohnen, würde ich mich nicht auf die Straße trauen. Die Fassaden betteln nach Farbe. Das Grau der Fachwerkhäuser scheint auf das Wetter abgefärbt zu haben, dunkle Wolken ziehen auf. Ein einziges Grau in Grau bestimmt das Bild wie vielerorts im Lande. In meinem Heimatdorf hing wenigstens ein knallrotes Banner mit der Aufschrift „Schöner unsere Städte und Gemeinden - mach mit!“ vor dem Büro des Bürgermeisters. Die republikweite Masseninitiative hat es nicht bis nach Asbach geschafft.

Das melodische Plätschern des Alten Hainsbaches wird von lautem Hundegebell aus Richtung Sickenberg übertönt. Einige Trassenhunde winseln. Wahrscheinlich haben die Tiere nur Hunger und Durst. Als Hundeführer hätte ich ihnen gern die Postenbrote überlassen, aber mein Vorgesetzter ermahnt mich zur Eile, weil wir uns von oben auf dem Beobachtungsturm melden müssen, der sich wie ein Koloss vor mir erhebt. Er passt genauso wenig in diese Landschaft wie die beiden Zäune, zwischen denen wir Grenzdienst schieben. Für Vögel gibt es keine Barrieren, sie fliegen von Ost nach West. Vielleicht kehren sie sogar zurück. Mir bleibt leider keine Zeit für die Natur und keine Zeit zum Nachdenken. Wo bin ich nur gelandet?

Blick vom Westen auf Asbach (1984)

Kaum zu glauben, dass erst ein Flugzeug in unserem Dorf abstürzen musste, um einen Namen für den Berg in der Nachbarschaft zu finden. Ohne den Fliegerberg hätte es mich wahrscheinlich nie gegeben. Nachdem die Rote Armee im Frühjahr 1945 die Oder überquerte und sich auch auf das Gehöft meiner Vorfahren einschoss, hielt dieser Berg viel Unheil von der Familie ab. Wenn mich meine Eltern suchten, spielte ich in der Nähe des Fliegerbergs. Meistens war unser Hund dabei, der mich beschützte. Bello hauchte sein Leben aus, als ihn mein Cousin Hartmut mit dem linken Vorderrad seines Famulus erwischte, weshalb ich besonders wehmütig an diesen Hund zurückdenke. Zum Fliegerberg verirrte sich keiner, um mir etwas zu verbieten. Soweit das Auge reichte, lagen Felder, Gärten, Wiesen und Wälder direkt vor unserer Haustür. Hier konnte ich den ganzen Tag herumtoben, ohne Rücksicht auf andere nehmen zu müssen. Ob wir Ostern buntbemalte Eier durch das Gras trudelten, im Sommer Burgen in der Sandkute bauten, im Herbst Drachen steigen ließen oder im Winter Schlitten fuhren, es störte uns niemand. Selbst der ländliche Atem, der von den Schweineställen der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) Tierproduktion herüberwehte, konnte uns nicht abschrecken. Als unsere Republik am 7. Oktober 1969 den 20. Jahrestag ihres Bestehens feierte, ging ich längst in den Kindergarten und durfte nicht mehr machen, was ich wollte. Wie an jedem Feiertag gab es Kartoffelsalat mit Bockwurst zum Mittagessen und wer seinen Teller leer aß, bekam noch Pudding zum Nachtisch. Ich mochte keinen Kartoffelsalat, Bratkartoffeln mit Spiegelei wären mir lieber gewesen. Deshalb beförderte ich den ekligen Salat auf den Teller meiner Tischnachbarin Carola, die losheulte. Zur Strafe verfrachteten mich die Erzieherinnen in eine Ecke des abgedunkelten Schlafraumes. Wer sich daneben benahm, musste in der Ecke stehen, sich die kahle Wand besehen und über sein Fehlverhalten nachdenken. In einer anderen Ecke stand Matthias, der beim Festumzug durch die Gemeinde den Namen des mächtigsten Mannes im Staate vergessen hatte. „Walter Ulbricht, er lebe hoch, hoch, hoch!“, „hatten wir oft genug geübt“, entschuldigte sich die Kindergartenleiterin beim Bürgermeister, der noch dazu ihr Ehemann war. Frau Fleischer ärgerte sich, wenn wir die Namen der Politiker unseres Landes nicht wussten, weil das ihre pädagogischen Fähigkeiten in Frage stellte. Zum Glück konnte Matthias die letzten Buchstaben des Alphabetes noch nicht schreiben, sonst hätte er zur Strafe hundertmal Walter Ulbricht notieren müssen wie die Älteren in der Schule. Nach mir kam Gabi in die dritte Ecke, weil sie beim Essen das Messer in die linke und die Gabel in die rechte Hand nahm. Im Kindergarten brachten uns die Erzieherinnen eine Art Gerechtigkeit bei. Bemerkten sie eine Prügelei, durfte der vermeintlich Unterlegene dem Überlegenen eine kräftige Ohrfeige verpassen und der Sieger musste zur Strafe in die Ecke. Die Meinungsverschiedenheiten klärten wir auf dem Nachhauseweg unter uns.

Читать дальше