Der Herzog ist mein

Und ich bin sein;

Sind wir gar treu versprochen, ja versprochen.

Bernauerin auf dem Wasser schwamm,

Maria Mutter Gottes hat sie gerufet an,

Sollt’ ihr aus dieser Not helfen, ja helfen.

(…) Es stund kaum an den dritten Tag,

Dem Herzog kam eine traurige Klag:

Bernauerin ist ertrunken, ja ertrunken.

Auf rufet mir alle Fischer daher,

Sie sollen fischen bis in das rote Meer,

Dass sie mein feines Lieb suchen, ja suchen.

(…) So wollen wir stiften eine ewige Mess,

Dass man der Bernauerin nicht vergess,

Man wolle für sie beten, ja beten.“

Lied von der schönen Bernauerin, Autor und Entstehungsdatum unbekannt

„Das Herz, das ist ein Taubenhaus: Ein Lieb’ fliegt ein, das andre aus“

Schuhmacher und Poet dazu

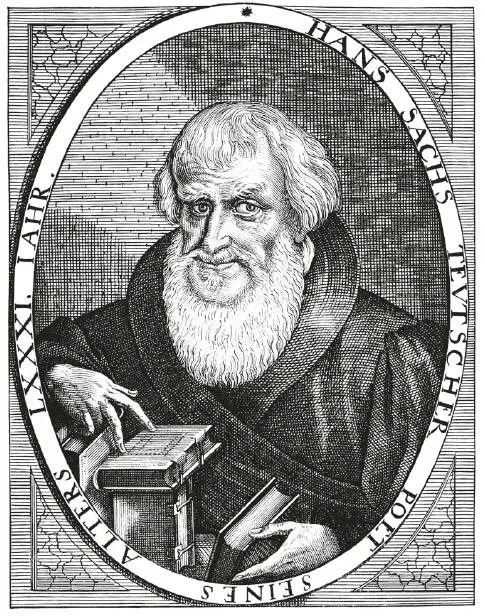

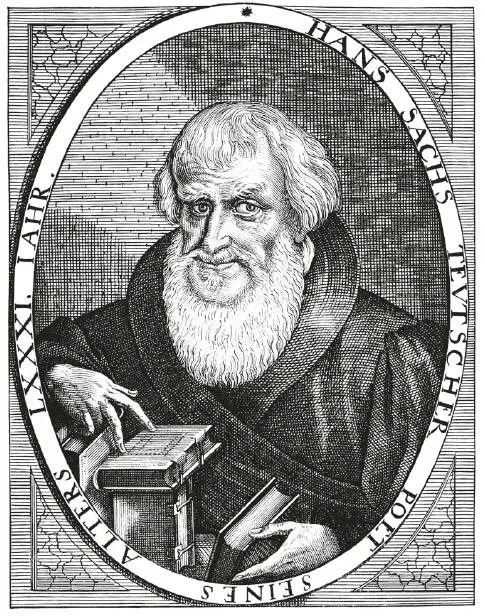

Wie es der fast noch mittelalterliche Volksdichter Hans Sachs (1494–1576) auf Richard Wagners Opernbühne schaffte

Er war kein Avantgardist, sondern ein volkstümlicher Erfolgsautor, der Gedichte, Dramen und komische Bühnenstücke für ein bürgerliches Stadtpublikum machte und dessen Geschmack treffen wollte. Er verzichtete auf schneidende Kritik und boshafte Satire, aus der großen Politik hielt er sich heraus, er zeichnete die behäbigen Bürger, klatschsüchtigen Hausfrauen und dummstolzen Bauern seiner Umgebung mit gutmütigem Spott und einer stillen Liebe. Die Bilanz seines Schaffens ist gewaltig: 4000 „Meisterlieder“, 180 Spruchgedichte, 126 Schauspiele, 85 Fastnachtsstücke.

Sein Lebensmittelpunkt war Nürnberg, damals eine richtige Metropole mit 50 000 Einwohnern, kulturelles und wirtschaftliches Zentrum Süddeutschlands, Drehscheibe des Fernhandels, von Patriziern regiert. Hier wurde er 1494 geboren.

Acht und zwaintzig fünff hundert Gassen, hundert sechzehen schöpffbrunnen, zwölf rörbrunnen, zwei thürlein und sechs grosse thor, eylff stayner brücken, zehen geordnete märkte, dreyzehen gemein badstuben“

Hans Sachs über Nürnberg

Sein Vater, aus Zwickau zugewandert, war zwar nur ein Schneidermeister, aber so tüchtig, dass er bald reich wurde und seinem Sohn den Besuch der Lateinschule finanzieren und zur Hochzeit ein Haus samt Werkstatt im Herzen Nürnbergs schenken konnte. Da war Hans Sachs bereits von seinen Wanderjahren durch Bayern, Österreich und den Westen und Norden Deutschlands zurückgekehrt (Kaiser Maximilian I. soll ihn am Innsbrucker Hof kurzzeitig in seine Dienste genommen haben, und er besuchte Singschulen an verschiedenen Orten). 1520 erwarb er den Meisterbrief als Schuhmacher.

Auftrag von der Kunstgöttin

Als Handwerksmeister soll er sehr fleißig gewesen sein, aber auch als Poet muss er hart gearbeitet haben: Vierunddreißig dicke Bände umfassen seine gesammelten Werke, Meisterlieder, Spruchgedichte, Fastnachtsspiele, Tragödien, Fabeln, Dialoge, alles eigenhändig aufgeschrieben und nach seinen Anweisungen schön gebunden und mit einem nach Inhalten und Formen geordneten Generalregister ausgestattet. Er hat wie ein Besessener gelesen, antike Mythen, Legenden, volkstümliche Überlieferungen, politische und religiöse Tagesneuigkeiten, und aus allem ein Gedicht oder ein Drama gemacht. Mehr als tausend Bücher soll seine Bibliothek umfasst haben. Er selbst berief sich auf eine „Kunstgöttin“, die ihm den Auftrag erteilt habe, das Leben poetisch abzubilden:

Zu straff der laster,

lob der tugendt,

Zu lehre der blüenden jugendt,

Zu ergetzung trawriger gmüt.“

Seine Figuren sind aus dem Volk genommen, sie fühlen wie das Volk, reden wie das Volk – in Sprichwörtern und einprägsamen Bildern – und haben das Volk wohl auch deshalb so fasziniert. Dabei nimmt den Löwenanteil seiner Werke der Meistergesang ein, ein eigenartiges Kunstprodukt, das komplizierten Regeln folgt und von der Alltagssprache ebenso weit entfernt ist wie von den Liedern, die in der Küche und auf der Straße geträllert wurden: Die exklusive Zunft der Nürnberger Meistersinger ermunterte die Handwerker zum Dichten und Singen, sah ihnen aber auch streng auf die Finger und überwachte die althergebrachten Regeln von Melodik, Reim und Metrik – war der bürgerliche Meistergesang doch als Nachahmung des höfischen Minnegesangs gedacht! „Silberweis“ und „Güldenton“ sind vermutlich Hans Sachsens ureigene Erfindung gewesen.

In der öffentlichen „Singschule“ nach dem Sonntagsgottesdienst wurden die Lieder vorgesungen und von den „Merkern“ peinlich genau auf die korrekte Befolgung der Regeln geprüft. Etwas freier ging es später im Wirtshaus beim „Zechsingen“ zu. Erst im 19. Jahrhundert kam der seit vierhundert Jahren in Nürnberg gepflegte Meistergesang aus der Mode.

Fleißig:Hans Sachs

Erheblich volkstümlicher wurden natürlich Hans Sachsens gereimte Schwänke mit Titeln wie „Sankt Peter mit den Landsknechten im Himmel“, „Sankt Peter mit der Geiß“, „Schlaraffenland“ und seine zahllosen Fastnachtsspiele, die „Das Narrenschneiden“ überschrieben sind, „Der schwangere Bauer“ oder „Der fahrende Schüler im Paradeiß“. Zielscheibe des milden, aber treffsicheren Spottes sind hier immer wieder die zänkische Ehefrau mit Haaren auf den Zähnen, der lüsterne Pfaffe, der blöde Bauer. Am Ende steht aber stets eine breit ausgemalte moralische Nutzanwendung, wie sie das ehrbare Bürgertum schätzte.

Durchaus selbstkritisch schildert Hans Sachs den Menschheitstraum vom Jungbrunnen, in den man als gebrechlicher Greis mühsam hineinklettert, um „schön, wohlgefarb, frisch, jung und gesund“ herauszuspringen:

Da dacht ich mir im schlaf: Fürwar,

alt bist auch, zwei und sechzig Jar;

dir geht ab an ghör und gesicht;

was zeichnest du dich, dass du auch nicht

wol bald in den jungbrunnen sitzest,

die alten haut auch von dir schwitzest?

Abzog ich alles mein gewand;

daucht mich im schlaf allda zuhand;

Ich stieg in jungbrunnen zu baden;

ab zu kumen des alters schaden.

In dem einsteigen ich erwacht,

meins verjüngens ich selber lacht;

dacht mir: ich muss nun bei mein tagen

die alten haut mein lebtag tragen,

weil kein Kraut auf erd ist gewachsen

heut zu verjüngen mich, Hans Sachsen.“

Poetische Unterstützung für die Reformation

Doch der Lieblingsautor des kultivierten Nürnberger Bürgertums erlebte einen bösen Absturz: Es gab einen Skandal, als er 1527 zusammen mit dem Prediger und Theologen Andreas Osiander ein bitterböses Pamphlet gegen den Papst schrieb; Sachs wurde mit einem dreijährigen Publikationsverbot belegt (und produzierte fortan Meisterlieder in Hülle und Fülle, denn sie durften nach altem Herkommen nicht gedruckt werden, brachten ihrem Verfasser aber literarischen Ruhm und bürgerliches Ansehen).

Wacht auf, es nahet sich dem Tag!

Читать дальше