1 ...6 7 8 10 11 12 ...22 2. Teil Das allgemeine Ausländerrecht› C. Beendigung des Aufenthalts› II. Zurückweisung bereits an der Grenze

II. Zurückweisung bereits an der Grenze

37

Die Bundespolizei kann gem. § 15 Abs. 1 AufenthG einem Ausländer bereits die Einreise an der Grenze verweigern und ihn damit zurückweisen. Die Gründe für die Zurückweisung sind in § 15 Abs. 2 AufenthG und § 18 Abs. 2 AsylG gesetzlich normiert. Die Zurückweisung ist neben der Ausweisung (§§ 53 ff. AufenthG) auch von der Zurückschiebung (§ 57 AufenthG) zu unterscheiden. Bei letzterer ist der Ausländer bereits unerlaubt in das Bundesgebiet eingereist und wurde in unmittelbarem zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit der Einreise aufgegriffen (sog. Schleierfahndung). In diesem Fall soll der Ausländer innerhalb von sechs Monaten zurückgeschoben werden.

JURIQ-Klausurtipp

Das Aufenthaltsgesetz verfolgt demnach folgende Systematik: Ein Ausländer kann unter den Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 AufenthG bereits an der Einreise gehindert werden. Verschafft er sich Zugang zur Bundesrepublik, ohne eine Grenzkontrolle zu passieren, kann er unter den Voraussetzungen des § 57 AufenthG zurückgeschoben werden. Zuletzt kann ein Ausländer, der rechtmäßig nach Deutschland eingereist ist und ein entsprechendes Aufenthaltsrecht innehat, nach §§ 53 ff. AufenthG ausgewiesen werden.

2. Teil Das allgemeine Ausländerrecht› C. Beendigung des Aufenthalts› III. Instrumente zur Durchsetzung

III. Instrumente zur Durchsetzung

38

Wurde einem Ausländer, ob mit Aufenthaltstitel oder ohne, eine Ausreisepflicht auferlegt, so muss er dieser Folge leisten. Tut er dies nicht, steht mit der Abschiebung gem. § 58 AufenthG ein Instrument zur Verfügung, mit dem die Ausreisepflicht zwangsweise vollzogen werden kann.

Die Abschiebung(§ 58 AufenthG) ist der zwangsweise Vollzug der Ausreisepflicht durch Verbringung des Ausländers über die Grenze in ein Land, in das er einreisen kann (i.d.R. das Land seiner Staatsangehörigkeit).[3]

Demnach ist zwingende Voraussetzung für die Abschiebung, dass eine Ausreisepflicht nach § 50 AufenthG vorliegt. Diese kann sich aus den oben genannten Gründen des Erlöschens einer Aufenthaltserlaubnis ergeben oder aus einer Ausweisung (§§ 53 ff. AufenthG). Darüber hinaus muss die Ausreisepflicht auch vollziehbar sein (§ 58 Abs. 1 AufenthG). Zudem dürfen keine Abschiebungsverbote (§ 60 AufenthG) vorliegen. Mit den Einzelheiten dieses Instrumentariums werden wir uns an späterer Stelle aus der Sicht des Asylrechts näher beschäftigen ( Rn. 280 ff.).

Beispiel

Fortsetzung des vorigen Beispiel s: Mit der Erklärung der Ausweisung nach § 53 AufenthG erlischt der Aufenthaltstitel des Studenten nach § 51 Abs. 1 Nr. 5 AufenthG. In der Folge ist er wegen § 50 Abs. 1 AufenthG unverzüglich zur Ausreise verpflichtet. Kommt er dieser Pflicht nicht freiwillig nach, kann er über die §§ 58 AufenthG abgeschoben werden.

[1]

Tiedemann S. 23.

[2]

Vertiefend: Göbel-Zimmermann/Eichhorn/Beichel-Benedetti Rn. 963 ff.

[3]

Tiedemann S. 25.

3. Teil Das materielle Asylrecht

Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung

B. Asylrecht für politisch Verfolgte

C. Asylrecht für Flüchtlinge

D. Der subsidiäre Schutz

E. Abschiebungsverbote

F. Familienasyl

G. Beendigung des Schutzstatus

3. Teil Das materielle Asylrecht› A. Einleitung

39

Nachdem wir uns sowohl mit der Geschichte des Ausländerrechts als auch mit den Grundzügen des heutigen Aufenthaltsrecht in Deutschland und auf völkerrechtlicher Ebene beschäftigt haben, soll in diesem Kapitel nun auf das materielle Asylrecht eingegangen werden. Wir werden sehen, dass das Asylrecht auf verschiedenen Rechtsquellen aufbaut und dass demnach auch verschiedene Asylrechte nebeneinander existieren, die zum einen sehr unterschiedliche materielle Anforderungen aufweisen und zum anderen sehr unterschiedliche Rechte und Pflichten begründen. Die ebenfalls wichtigen formellen Anforderungen an die Gewährung der jeweiligen Asylrechte bleiben hierbei noch außen vor und werden im nächsten Kapitel gesondert behandelt.

3. Teil Das materielle Asylrecht› A. Einleitung› I. Überblick

40

Kennen Sie noch die Unterscheidung von Territorialhoheit und Personalhoheit? Nutzen Sie die Gelegenheit und wiederholen Sie die Rn. 2 ff.

Wie wir bereits in der historischen Einführung näher erörtert haben, meint Asyl seit der Antike Schutz vor Verfolgung. Wie man diesen Schutz erlangen kann, wo dieser gewährt wird und durch wen sind Fragen, deren Antworten sich im Laufe der Geschichte immer wieder verändert haben. Allerdings ging und geht das Asylrecht stets von einer Institution aus. Denn nur wer die Souveränität über ein Gebiet innehat, kann auf diesem auch Asyl gewähren. Daraus ergibt sich, dass auch heute noch das Asylrecht in erster Linie eine nationale Angelegenheit ist und bis dato kein europarechtliches oder gar völkerrechtliches Asylrecht existiert.

Hinweis

Es sei noch einmal gesondert verdeutlicht, dass ein Asylrecht nur von Staaten ausgehen kann. Zwar existieren auch europäische und andere völkerrechtliche Kodifikationen, die sich dem Asylrecht widmen. Diese verbriefen aber (mit Ausnahme von EU-Richtlinien) gerade kein eigenes subjektives Recht, auf das sich ein Betroffener berufen kann. Diese Kodifikationen wirken sich in der Regel nur mittelbar über eine nationale Norm auf das Asylrecht des Einzelnen aus. Daraus folgt, dass die EU zwar asylrechtlich relevante Kodifikationen erlassen kann, jedoch nur mit dem Ziel, das Asylrecht in den einzelnen Mitgliedstaaten mittelbar zu steuern.

41

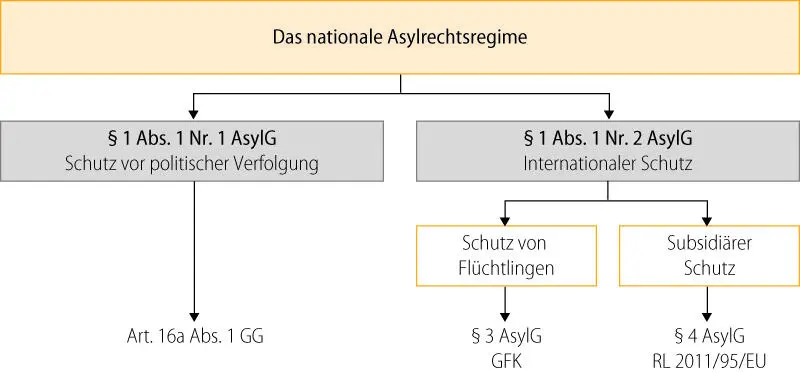

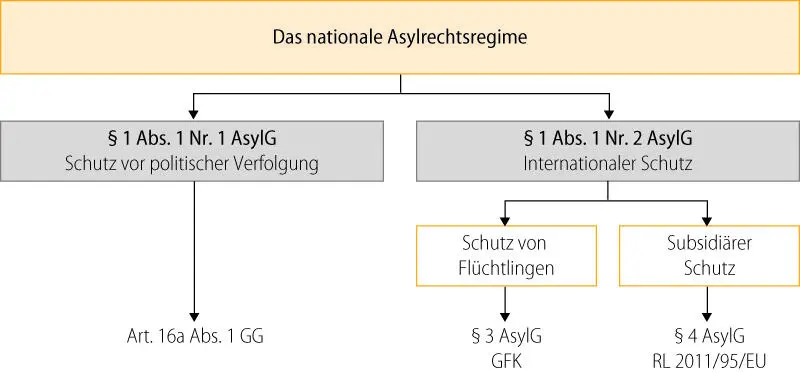

Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln erwähnt, hat sich nach den Weltkriegen parallel zum nationalen auch ein völkerrechtliches und später auch ein europäisches Asylrechtsregime entwickelt. Dieses gilt es unter bestimmten Voraussetzungen auch im nationalen Recht zu beachten und zu gewährleisten. Das europäische Asylrechtsregime dient dabei dem Zweck der Harmonisierung und der Sicherung von grundsätzlichen Standards in den nationalen Rechtssystemen der Mitgliedstaaten. Daraus ergibt sich aber auch, dass das nationale Asylrecht nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern dass es beeinflusst wird von supranationalen Normen, unabhängig davon, ob dies nun europarechtliche oder sonstige völkerrechtliche Normen sind. Aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Rechtsquellen hat sich dadurch mit der Zeit ein komplexes nationales Asylrechtsregime entwickelt, welches vom Schutz vor politischer Verfolgung auf Grund des Asylgrundrechts aus Art. 16a Abs. 1 GG bis hin zum sogenannten internationalen Schutz, der als Ausfluss des Völkerrechts in § 1 Abs. 1 Nr. 2 AsylG einfachgesetzlich normiert ist, reicht. Letzterer unterteilt sich dabei in den Schutz von Flüchtlingen i.S.d. Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) und den subsidiären Schutz i.S.d. Art. 15 RL 2011/95/EU (sog. Qualifikationsrichtlinie).

[Bild vergrößern]

3. Teil Das materielle Asylrecht› A. Einleitung› II. Rechtsquellen

42

Zu den Einzelheiten des europäischen Rechtssystems wird auf das JURIQ-Skript „Europarecht“ verwiesen.

Читать дальше