1 ...6 7 8 10 11 12 ...15

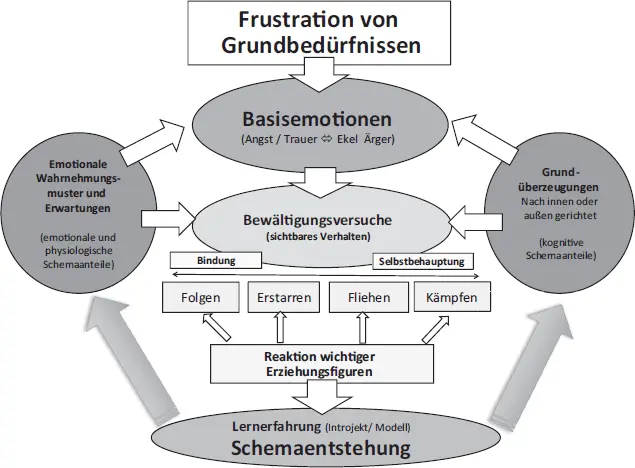

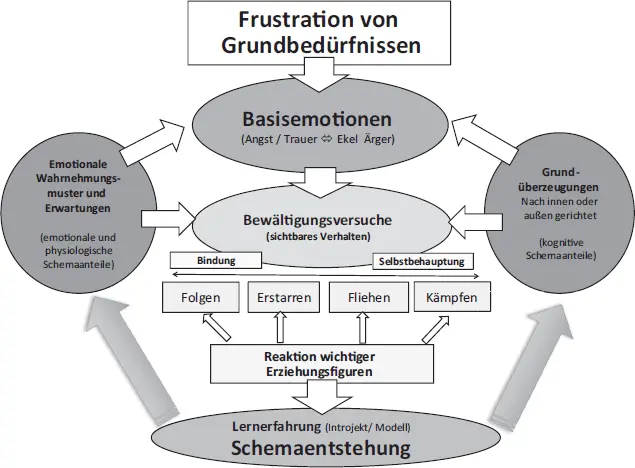

Abb. 3.1: Die Lerntheorie der Schemaentstehung

3.2 Frühe maladaptive Schemata

Frühe maladaptive Schemata können primär als Erlebnismuster verstanden werden, die vor dem Hintergrund genetischer Prädispositionen als Ergebnis toxischer Beziehungserfahrungen in der Kindheit entstehen und im Erwachsenenalter die Art und Weise beeinflussen, wie wir uns, andere und unsere Umwelt im Kontext einer aktuellen Situation emotional wahrnehmen und interpretieren.

Young postulierte vier Kategorien von Lebenserfahrungen, die zu Frustration von Grundbedürfnissen und zur Entstehung dysfunktionaler Schemata führen: Fehlen positiver Erlebnisse (z. B. zu wenig Stabilität oder Zuwendung), Übermaß an bestimmten Erlebnissen (z. B. zu viel Nähe, Verstrickung, zu strenge Grenzen), Misshandlung/Traumatisierung und die Identifikation mit wichtigen Personen und selektive Internalisierung von deren Emotionen/Ansichten/Haltungen.

Der Begriff »Schema« ist im psychotherapeutischen Kontext nicht neu: A. Beck verwendete den Begriff bereits in den 1960ern, verstand Schemata jedoch primär als kognitive Komplexe von Grundannahmen. In der ST sind Schemaaktivierungen jedoch essenziell emotionaler/physiologischer Natur und können im lerntheoretischen Sinne in aller Regel auf eine sehr frühe, oft vorsprachliche Zeit im Leben eines Menschen zurückgeführt werden. Formulierungen wie etwa »Ich werde immer…« oder »Wenn… dann«-Sätze sind für die Definition von Schemata und die Kommunikation sowohl zwischen Kollegen als auch zwischen Therapeuten und Patienten unumgänglich. Das Schema Verlassenheit wird z. B. häufig mit Sätzen wie »Ich werde immer verlassen« oder »Ich kann mich auf niemanden verlassen« erklärt. Der Fokus des Schemakonzeptes besteht jedoch im emotionalen Erleben. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zur Verwendung des Begriffs »Schema« im Rahmen der kognitiven Therapie.

Fallbeispiel – 25-jährige Patientin mit Borderline-Persönlichkeitsstörung

Eine 25-jährige Patientin mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) bekam während ihrer stationären Behandlung eine SMS von ihrem Freund: »Schatz, ich komme dich heute nicht besuchen, weil ich mit meinen Jungs was essen gehe.« Er besuchte sie ansonsten fast jeden Abend und zeigte sich bemüht und fürsorglich. Die Patientin reagierte für einen sehr kurzen Moment mit Angst und unmittelbar danach mit Ärger/Wut. Sie schrieb ihm zurück: »Du Idiot… ich hoffe du erstickst an deinem Essen«. Diese Patientin erlebte sehr früh in ihrem Leben Verlassenheit durch ihre Eltern: Ihr gewalttätiger Vater verließ die Familie, als sie zwei Jahre alt war, ihre Mutter arbeitete in einem Schichtsystem und war häufig bis abends außer Haus. Die SMS löst die Aktivierung des Schemas »Verlassenheit/Instabilität« aus, sie erlebt eine starke emotionale Aktivierung (»bottom-up«), welche jedoch im Sinne der O-Variable die Wahrnehmung der Situation und sogar der Beziehung zu ihrem Freund stark beeinflusst, ohne dass sie einen Bezug zu dieser Erinnerung herstellen kann. Es zeigen sich auch kognitive Reaktionsanteile wie etwa »Er hat bestimmt eine andere und wird mich verlassen.« Diese sind aber wahrscheinlich der emotionalen Reaktion nachgeordnet. Die Patientin reagiert emotional und zunächst unbewusst auf ihre früheren Erfahrungen. Die »alten Bilder« und die aktuelle Situation »überlappen sich«. In Unkenntnis dieser Überlappung wird die emotionale Reaktion ausschließlich auf ihren Partner übertragen, der sie natürlich nicht einordnen kann.

Die Schematheorie verfolgt primär das Ziel, die Psychopathologie von PS zu erklären. Aus diesem Grund findet sich in der Schematheorie keine Auflistung funktionaler, sondern nur maladaptiver Schemata. Die 18 Schemata unserer Schematheorie sollen nicht als vollständige Persönlichkeitstheorie verstanden werden, sondern als empirisch gewonnene und für die praktische Behandlung von PS sehr hilfreiche Ordnungsstruktur, welche die komplexe Pathologie dieser Patientenpopulationen besser verstehen lässt. Schemata werden abhängig vom frustrierten Grundbedürfnis in fünf Schemadomänen zusammengefasst:

Domäne I: Abgetrenntheit und Ablehnung (Bindung)

1. emotionale Entbehrung

2. Verlassenheit und Instabilität

3. Misstrauen/Missbrauch

4. Isolation

5. Unzulänglichkeit/Scham

Domäne II: Beeinträchtigung von Autonomie und Leistung (Autonomie)

1. Erfolglosigkeit/Versagen

2. Abhängigkeit und Inkompetenz

3. Verletzbarkeit

4. Verstrickung/Unentwickeltes Selbst

Domäne III: Beeinträchtigung im Umgang mit Grenzen (Grenzen)

1. Anspruchshaltung/Grandiosität

2. unzureichende Selbstkontrolle

Domäne IV: Übertriebene Außenorientierung und Fremdbezogenheit (Freiheit, Emotionen und Bedürfnisse zu äußern)

1. Unterordnung/Unterwerfung

2. Aufopferung

3. Streben nach Zustimmung

Domäne V: Übertriebene Wachsamkeit und Gehemmtheit (Spontaneität und Spaß)

1. emotionale Gehemmtheit

2. überhöhte Standards

3. negatives Hervorheben/Pessimismus

4. Bestrafungsneigung

3.2.1 Emotionale Entbehrung

Begünstigende Kindheitserfahrungen

Dieses Schema entsteht häufig durch die Erfahrung, nicht ausreichend gesehen und emotional versorgt zu werden. Der Mangel an emotionaler Wärme und Geborgenheit führt zu Einsamkeit und »Haltlosigkeit«. In manchen Fällen handelt es sich um physisch abwesende, manchmal aber auch um körperlich anwesend jedoch emotional distanzierte Bezugspersonen. Auch in großen Familien kann es zu diesem Erlebnis kommen, wenn Geschwister z. B. die Erfahrung machen, »in der Masse unterzugehen«.

Auswirkung im Erwachsenenalter

Betroffene erleben andere als vernachlässigend und nicht ausreichend präsent. Sie haben den Eindruck, »zu kurz zu kommen« und nicht genügend gesehen zu werden oder wichtig und wertvoll zu sein. Die affektive Qualität ist v.a. traurig (»hoffnungslos«, »hilflos«, »haltlos«), sekundär ärgerlich.

Fallbeispiel – 30-jähriger Patient mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung

Ein Patient mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung (NPS) wuchs als Jüngster von sechs Geschwistern bei seinen Eltern auf, die beruflich sehr absorbiert und tendenziell zu erschöpft waren, um sich ausreichend um die Kinder zu kümmern. Auch durch seine Geschwister erfuhr er wenig Unterstützung. Er wurde in der Schule stark gehänselt, unter anderem aufgrund dessen, dass er immer die alte getragene Kleidung seiner Brüder tragen musste. Auf der Suche nach Unterstützung erlebte er desinteressierte Antworten seiner Eltern (»Wir haben kein Geld für neue Klamotten, da musst du durch«). In der aktuellen Situation erlebt der 30-jährige Ingenieur insbesondere im Umgang mit seiner Ehefrau die Aktivierung dieses Schemas: Das Paar hat ein 2-jähriges Kind, sie ist schwanger im 4. Monat und ein 8-jähriges Kind aus einer früheren Beziehung seiner Frau lebt im Haus. Er fühlt sich mit seinen Problemen und Konflikten in der Arbeit von ihr nicht ausreichend unterstützt, etwa wenn er seiner Frau beim Abendessen über den Alltag im Büro erzählt und sie nicht nur ihm aufmerksam zuhört, sondern auch die Kinder am Tisch versorgt.

3.2.2 Verlassenheit und Instabilität

Begünstigende Kindheitserfahrungen

Dieses Schema entsteht häufig durch die Erfahrung, von Bezugspersonen alleingelassen zu werden. Dies kann sowohl im Zuge des vollständigen Verlustes einer Bezugsperson (z. B. im Todesfall oder nach einer Trennung der Eltern) als auch im Rahmen temporärer Verlassenheitserfahrungen (z. B. durch beruflich bedingte häufige Abwesenheit) geschehen. Auch die emotionale Instabilität von Bezugspersonen kann zur Entstehung dieses Schemas führen. So entsteht ein tiefes Gefühl der Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit, so dass sich keine stabile emotionale Verbundenheit mit Bezugspersonen entwickeln kann.

Читать дальше