Según Bráncoli (2010), el sentido de la proyección social universitaria “es fortalecer la trama social a partir del reconocimiento de saberes diferenciados pero complementarios en un diálogo que enriquece a todas las partes y produce nuevo conocimiento que favorece los procesos de transformación en la sociedad” (p. 14), en este sentido ese conocimiento emerge de las prácticas de reflexividad desarrolladas desde diferentes dimensiones, del uso de las diversas capacidades de todos los actores y de una labor interdisciplinaria (Bráncoli, 2010).

En el contexto nacional, en el año 2007, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), a través de la Red Nacional de Extensión Universitaria, elaboró un documento de trabajo sobre políticas de extensión, en el que se plantea la preocupación de las instituciones de educación superior por realizar una participación consciente y comprometida con el desarrollo social, teniendo en cuenta las necesidades y demandas del contexto (Ortiz y Morales, 2011). En este sentido, los programas de Psicología asumen estas políticas, al aportar, interaccionar y retroalimentarse de los contextos en los que se posicionan.

Frente a esta breve conceptualización de las funciones sustantivas, en este ejercicio investigativo se intentó identificar los principales hitos históricos que han emergido en el establecimiento de cada uno de los programas de Psicología en la región en relación con estas funciones.

Perspectiva histórico-hermenéutica

Esta investigación se abordó desde una perspectiva histórico-hermenéutica, en la que se reconstruyeron e interpretaron los distintos elementos que han configurado el devenir de los programas de Psicología en la región, a la luz de su posicionamiento actual. En relación con esto, Cárcamo (2005) señala que para construir sentido se requiere considerar aspectos históricos contenidos en el origen de lo que se procura interpretar —en este caso el desarrollo de los programas de Psicología—, lo que implica el reconocimiento de dos momentos, el histórico y el actual, que requieren de la misma estructura de proceder para el entender.

Desde esta perspectiva, se considera a lo histórico como un aspecto significativo para la comprensión, por lo que se podría definir a esta hermenéutica como la “reconstrucción histórica y adivinatoria, objetiva y subjetiva de un discurso dado” (Coreth citado por Cárcamo, 2005, p. 206). En este caso, el discurso emerge de los documentos institucionales de los programas que hacen parte de la investigación, de las entrevistas y el grupo focal en el que participaron con sus experiencias docentes que han sido actores significativos en el devenir de los programas y del contexto. Con esto se pretende identificar “la experiencia como elemento fundante del proceso hermenéutico, ya que ésta incorpora inevitablemente la dimensión temporal y con ello el reconocimiento histórico de la experiencia” (Cárcamo, 2005, p. 206).

De igual manera, se debe resaltar el contexto como elemento fundamental —que anteriormente se abordó—, el cual, según Giménez (2003), va más allá de ser un simple encuadre o un marco de referencia exterior de los fenómenos histórico sociales y que, por el contrario, se constituye y define intrínsecamente a los fenómenos bien sea porque los explica o porque permite conferirles ciertos significados. Al respecto, Bello (1979, citado en Giménez, 2003) indica que entre los papeles que cumple el contexto se encuentra el papel hermenéutico, en la medida en que permite el acceso a las claves de interpretación o de desciframiento de los hechos, es decir que asume el papel de texto social en el cual pueden interpretarse sus diversos componentes.

La investigación realizada fue desde la metodología cualitativa, que resultaba la más coherente con los objetivos planteados. El método empleado fue el histórico-hermenéutico, mencionado previamente, y las técnicas utilizadas fueron la revisión documental, las entrevistas a profundidad y el grupo focal; los datos construidos se interpretaron a través de un análisis de contenido con la ayuda del programa Atlas ti 8.

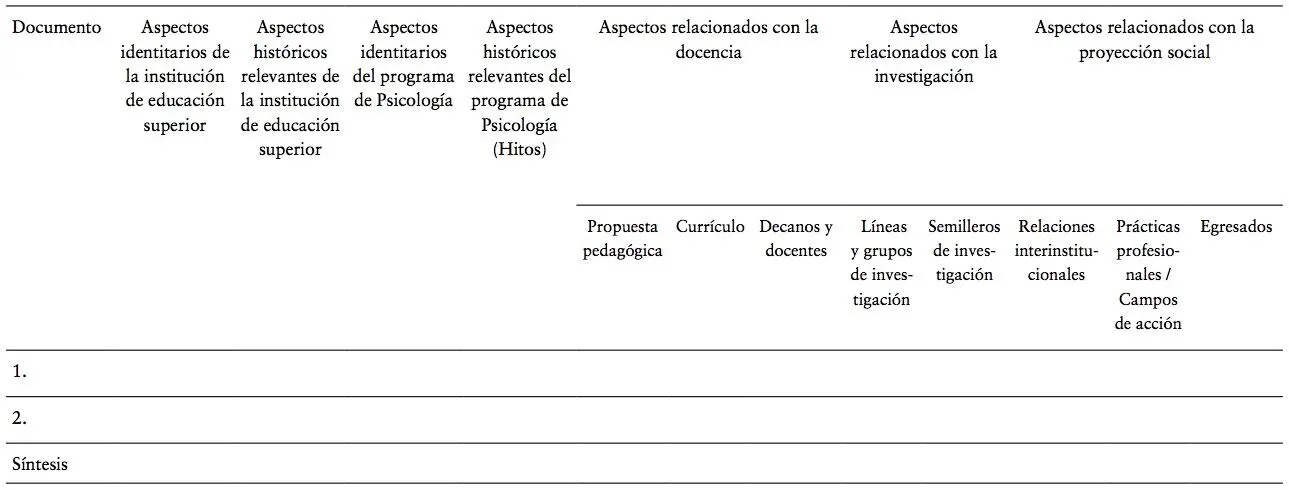

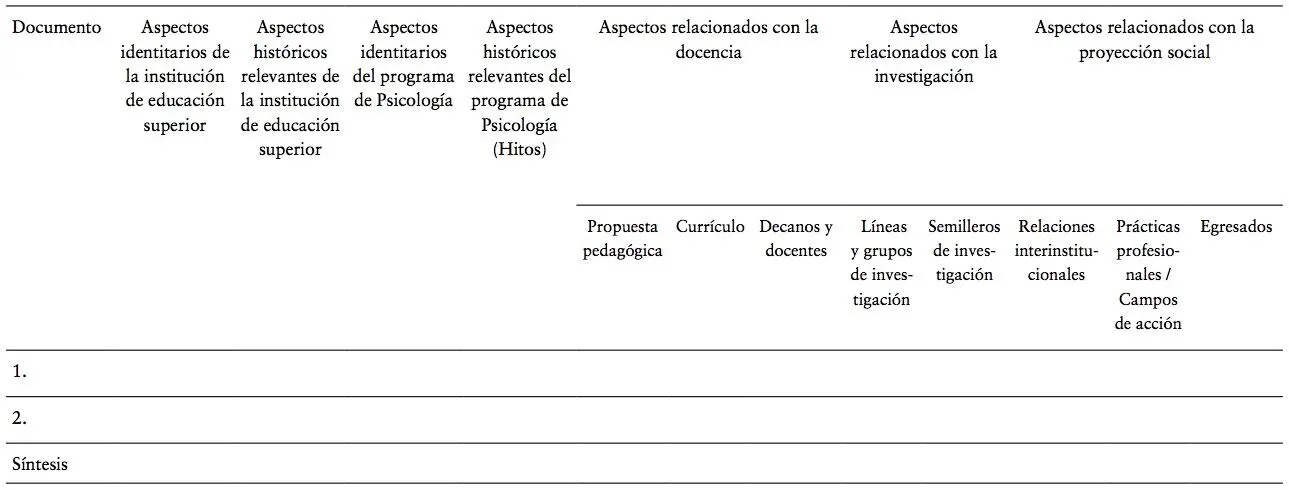

El procedimiento desarrollado llevó inicialmente a realizar una revisión documental mediante una matriz ( Tabla 1.4.), en la que se abordaron documentos institucionales como lo son los proyectos educativos, investigativos y de extensión institucional y de los programas, los protocolos de las funciones sustantivas, las políticas institucionales, las páginas web de las instituciones y de los programas, entre otros.

Tabla 1.4.

Modelo matriz de análisis documental

Fuente: elaboración propia, matriz de análisis documental.

Posteriormente, se realizó un grupo focal con actores significativos que han hecho parte del devenir de los programas, este ejercicio se configuró en un conversatorio denominado Pasado, presente y futuro: desarrollo de los programas de Psicología en el departamento del Meta y su relación con los procesos gremiales, el cual se llevó a cabo en el auditorio principal César Pérez de la Universidad Cooperativa de Colombia – Villavicencio, el día 12 de mayo de 2017 de 6:40 p.m. a 9:30 p.m., y que contó con la presencia de 86 asistentes.

Los participantes del grupo focal fueron:

Blanca Dilia Parrado Clavijo: docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD.

Iván Mauricio Ramírez Tarazona: docente Universidad Cooperativa de Colombia.

Mónica del Pilar Balaguera Rojas: docente de la Universidad Santo Tomás.

María Isabel Rodríguez Leyva: coordinadora del programa de Psicología de Uniminuto.

Néstor Mario Noreña: invitado Nacional. Fue docente de la unad y de la Universidad Santo Tomás.

Nuria Pérez: representante del Colegio Colombiano de Psicología del Capítulo Meta y Orinoquía, además, fue docente del programa de Psicología de la Universidad Antonio Nariño.

El espacio fue moderado por la psicóloga Alba María Rincón. La conversación se movilizó a partir de las siguientes preguntas orientadoras:

• ¿Cómo surge el programa en la región?

• ¿Cuáles han sido los hitos históricos más relevantes en los programas de Psicología —en relación con las funciones sustantivas—?

• ¿Cuáles fueron las dificultades con las que se enfrentaron los programas para su implementación?

• ¿Cómo se gestaron las agremiaciones de psicólogos en el departamento?

• ¿Cómo se articularon esas agremiaciones con los programas de la región?

La dinámica que estableció la moderadora fue la de realizar una a una las preguntas y dar el espacio para que cada invitado la respondiera, luego ella recogió las ideas generales. El espacio se percibió —al parecer como lo manifestaron los participantes— como algo ameno en el que se pudieron reencontrar algunos de los actores significativos que han hecho parte del desarrollo de la disciplina en la región, y en el que se lograron reconstruir algunos de los elementos históricos que han configurado los programas de Psicología en el departamento. Para el cierre del espacio se respondieron algunas preguntas de los asistentes. Finalmente, la moderadora Rincón, A. resaltó las conclusiones más significativas del espacio conversacional, entre las que se encuentran las siguientes:

De manera general podríamos decir que a lo largo [de estos años] se han presentado dificultades y situaciones que han tenido que abordar los diferentes programas… [A modo de ejemplo tenemos] los procesos de deserción que se dan como un fenómeno universal en todos los programas, los sistemas de contratación [docente] inestables, la misma mitificación de la investigación, no en vano cada vez a Colciencias le recortan más el presupuesto (comunicación personal, 2017).

Читать дальше