Das zweitletzte Klagelied erinnert überdeutlich daran, dass Kochanowski vor kurzem die Bußpsalmen Davids übersetzt hat, u.a. das »De profundis … Aus tiefer Not schrei ich zu Dir.« Hier ist nur noch die Rede von der Schuld der Menschen, von ihrer Undankbarkeit für die Wohltaten Gottes. »Wir, deine widerspenstigen Kinder, Vater … gedenken deiner selten.« Und die Schlussstrophe fasst noch einmal das Versagen der Menschen und die Bitte um göttliche Barmherzigkeit zusammen:

Groß sind vor dir meine Missetaten .

Doch dein sanftes Walten

Schwebt ob allem Bösen .

Heute, Herr, mag mich dein Mitleid lösen!

Ohne dass es explizit gesagt wird, erscheint der Tod des Kindes jetzt als eine Prüfung, wenn nicht gar eine Strafe Gottes für seine Sünden, eventuell für seine Hybris, dass er sich so sicher wähnte, als er ein einfaches, bescheidenes Leben auf dem Lande führte. Aber der Schmerz um das Kind lässt nicht nach.

Denkmal für Kochanowski mit seiner Tochter Ursula in Radom

Tren XIX: Der Trost der Traumvision

In der letzten Tren, deren Volumen weit über jenes der übrigen hinausgeht und die daher ein besonderes Gewicht gewinnt, wird die natürliche Erlebnissphäre transzendiert. Es ist eine Vorwegnahme der »Apokatastasis« des Kirchenvaters Origines, des Wiederfindens aller Menschen in der Ewigkeit, wie sie später so deutlich von Stefan Andres verkündet wird. In einer Traumvision sieht der Dichter seine verstorbene Mutter, welche die verstorbene Tochter auf dem Arme trägt. Sie verkündet ihm (in sehr geraffter Fassung) folgendes: »Hier ist deine Tochter, sieh ihr lächelndes Gesicht und sei getröstet. Deine allerliebste Ursula ist am Leben. Sie schwebt unter Engeln und betet täglich für ihre Eltern. Gräme dich nicht länger über ihren frühen Tod. Was ist ihr denn entgangen? Kummer, Sorgen, die Qualen der Geburtswehen, das Weinen über Kindersterben, Einsamkeit, harte Arbeit, Sklaverei, Todesangst, die ›Leckerbissen‹ des Lebens. Hier im Himmel aber gibt es nur edle und ewige Freuden, keine Krankheit, kein Alter, keinen Tod, ewigen Sonnenschein. Ursula lebt jetzt im majestätischen Anblick des Schöpfers aller Dinge. Sie hat das bessere Los gewählt. Sie gelangte früh ins Paradies, da ihre Seele im Leben nicht zu Schaden kam. Im Übrigen hat es keinen Sinn, über die kurze Lebenszeit nachzugrübeln. Dunkel und unergründlich sind die Ratschlüsse des Herrn, was ihm zweckvoll scheint, soll auch uns gefallen. Du musst das universale Gesetz annehmen. Wozu hast du soviel Bücher studiert, wenn deine Bildung und Weisheit dir jetzt nicht hilft. Sei dein eigner Arzt. Die Zeit heilet alle Wunden.« Zum Schlusse verweist sie ihn noch einmal auf die »conditio humana« und fordert ihn auf, sein Los zu akzeptieren:

Das, Sohn beherzige; Des Menschen Missgeschicke

Trag menschlich. Einer befiehlt der Trauer und dem Glücke

Dank dieser Gegendarstellung »sub specie aeternitatis« erscheint der frühe Tod in einem andern Licht. Viele Argumente erinnern überraschend an jene des Trostbriefs Plutarchs, aber sie werden verstärkt durch die christliche Heilsbotschaft.

Epitaph für Hanna Kochanowska

Welch’ starken Trost der Dichter tatsächlich in seiner 19. Tren fand, ist durch kein Dokument oder Zeugnis belegt. Dass er noch nicht am Ende seines Leides war, geht aber daraus hervor, dass er der zweiten Auflage der Treny einen Vierzeiler hinzufügte über den Verlust seiner ältesten Tochter.

Du auch, o Hanna, bist der Schwester nachgegangen ,

Siehst vor der Zeit dich schon in unterirdischen Landen ,

Auf dass der Vater neuerlich in Schmerz versinke

Und endlich an die Freude, die immer währt, gedenke .

Im Jahr 1584 wurde Kochanowski von König Bathory in sein Hoflager nach Lublin eingeladen. Dort erlag er am 22. August einem Herzschlag. Der Chronist Joachim Bielski vermerkt in seiner »Polnischen Chronik«: »Auf eben dieser Konvokation in Lublin starb Jan Kochanowski aus dem Geschlecht Korwin, ein polnischer Poet, wie es ihn in Polen noch nicht gegeben hatte und wie wir einen anderen seinesgleichen nicht erwarten können.«

Er wurde in der Familiengruft in Zwolen beigesetzt. Seine Frau starb entweder 1599 oder 1600.

Die Äußerungen des Nationaldichters Mickiewics haben bereits gezeigt, dass die polnische Literatur für sich in Anspruch nahm, mit dem Zyklus der »Treny« etwas Einmaliges zur Weltliteratur beigesteuert zu haben.

Kochanowskis Biograph Jastrun beschreibt folgenderweise die emotionale Wirkung der Treny: »Der Dichter … hat den Verlust seiner Orszula mit soviel Wahrheit und Kraft des Wortes beweint, dass von Stund an alle Eltern in Polen ihre eigene Kinderliebe in diesen wunderbaren Versen wiederfinden konnten, in Versen, die über Jahrhunderte hinweg echte Trauer vergießen und vom Glück der ersten Kinderspiele und des ersten Lächelns eines Kindes beseelt sind … Der ganze Zyklus ist von einer sehr leisen, den Text nicht nur umwebenden, sondern ihm auch entströmenden Musik durchdrungen.«

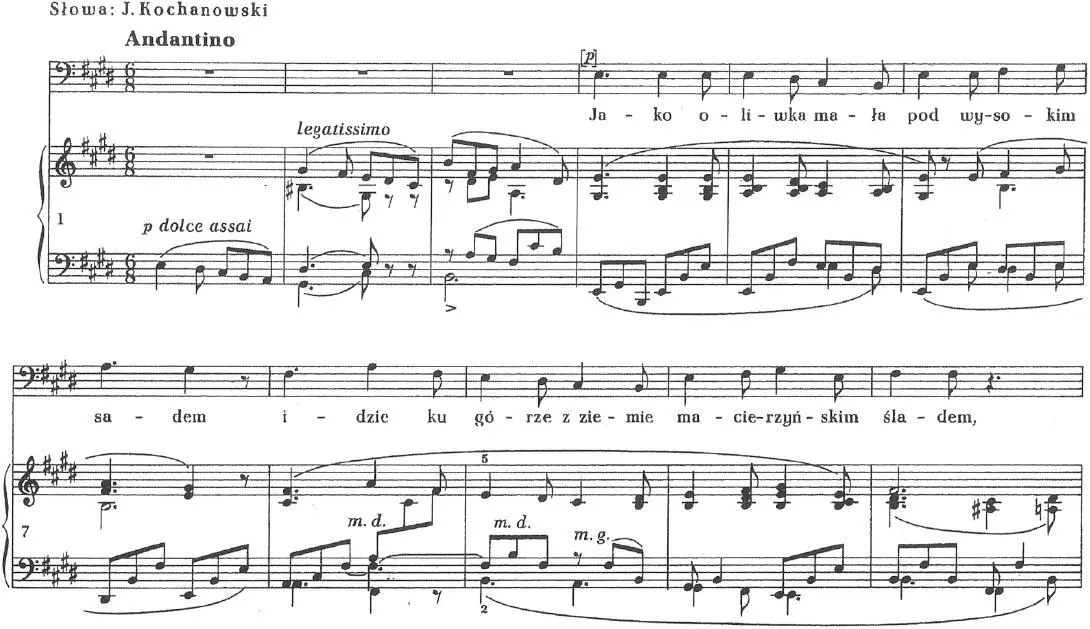

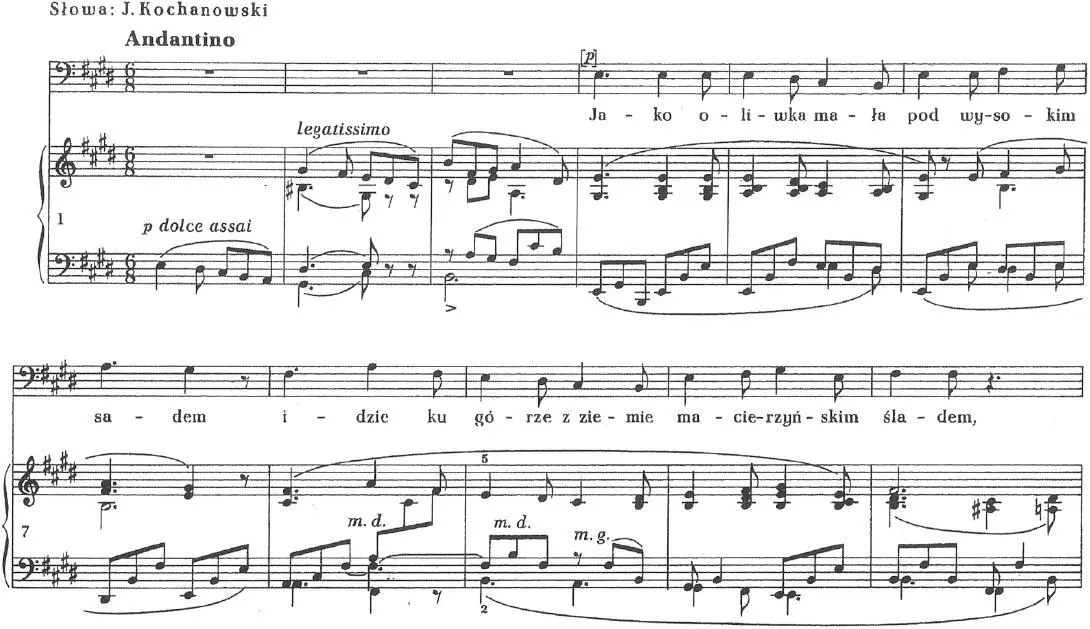

Jan Kochanowski: Thren Nr. 5

So darf es nicht verwundern, dass die Wortmusik auch eine entsprechende Vertonung hervorrief. Stanislaw Moniuszko (1819–1872), der Schöpfer der polnischen National-Oper »Halka«, vertonte die »Treny«, da er selbst einen ähnlichen Trauerfall zu beweinen hatte, den Tod seines ältesten Sohnes Casimir (1841–1842), Opfer der Ruhr-Seuche, die um 1840 in Vilnius wütete. Moniuszkos hochdramatische Vertonungen der klassischen Verse Kochanowskis nehmen im Liedschaffen Polens einen Ehrenplatz ein. Die vier Lieder für Bass und Klavier zum Tode der Tochter Orszola werden gerne mit dem Schwanengesang von Johannes Brahms »Vier ernste Lieder« verglichen, seiner ergreifenden biblischen Meditation über den Tod.

Das große Denkmal, das die Stadt Radom zu Ehren des Dichters errichtet hat, zeigt Kochanowski zusammen mit seiner Tochter Orszola.

Die 1969 gegründete Universität der Stadt Kielce trägt den Namen »Kochanowski«.

Jan Kochanowski: Ausgewählte Dichtungen. Übersetzung der Treny von Roland Erb. Reclam. Leipzig 1980.

Jan Kochanowski: Laments. Übersetzt von Seamus Heaney and Stanislaw Baranczak. Faber. London 1995. Janusz Pele: Jan Kochanowski. UNESCO. Paris 1986.

RENÉ DESCARTES UND HIJLENA JANS

Ich zähle nicht zu jenen, die der Meinung sind, dass Tränen und Trauer nur zu den Frauen gehören. Descartes, 1640

Als Philosoph und Mathematiker ist Descartes einer der genialsten Denker der Menschheitsgeschichte. Sein Werk stellt den Übergang von der mittelalterlichen Scholastik zur modernen Philosophie dar. Als Mathematiker begründete er die analytische Geometrie.

René Descartes wurde am 31. März 1596 in der Touraine, in La Haye – heute La Haye Descartes – als jüngster Sohn eines Juristen geboren. Der Vater nannte seinen geistig sehr frühreifen Sohn »mon philosophe« und schickte ihn bereits mit zehn Jahren an das Jesuitenkolleg von La Flèche, wo er acht Jahre lang studierte. 1618 reiste Descartes nach Holland, um eine militärische Ausbildung zu erhalten. Zu Beginn des 30-jährigen Krieges nahm er vorübergehend Kriegsdienste in der Armee des Herzogs von Bayern. Im November 1619 träumte er von einer »wunderbaren Wissenschaft« (»science admirable«) und erblickte darin ein Zeichen des Himmels, dass er den Rest seines Daseins der Wahrheitssuche widmen solle. Von 1628 bis 1649 lebte er in verschiedenen Städten in Holland, wo er, ungestört von allen Verwandten und Bekannten, die vollkommene Muße zum Forschen wie auch Sicherheit und Forschungsfreiheit fand. Als Galilei 1633 von der Inquisition verurteilt wurde, verzichtete Descartes aus Vorsicht auf die Veröffentlichung seines »Traité du Monde«.

Читать дальше