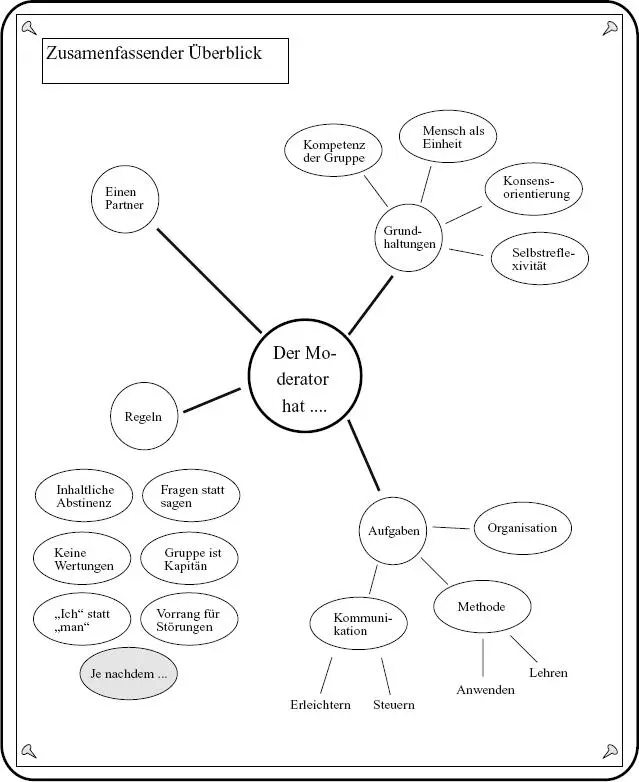

– Vorsicht beim Loben

Der Moderator sollte auch mit dem Loben von Teilnehmerbeiträgen vorsichtig umgehen. „Das ist ein wichtiger Beitrag“ setzt diejenigen zurück, die nicht auf diese Weise gelobt werden und stellt außerdem ein Gefälle zwischen Beurteilendem und Beurteilten her. Ähnlich kann zustimmendes Brummen usw. wirken.

4.3.4 Mit der Gruppe gehen

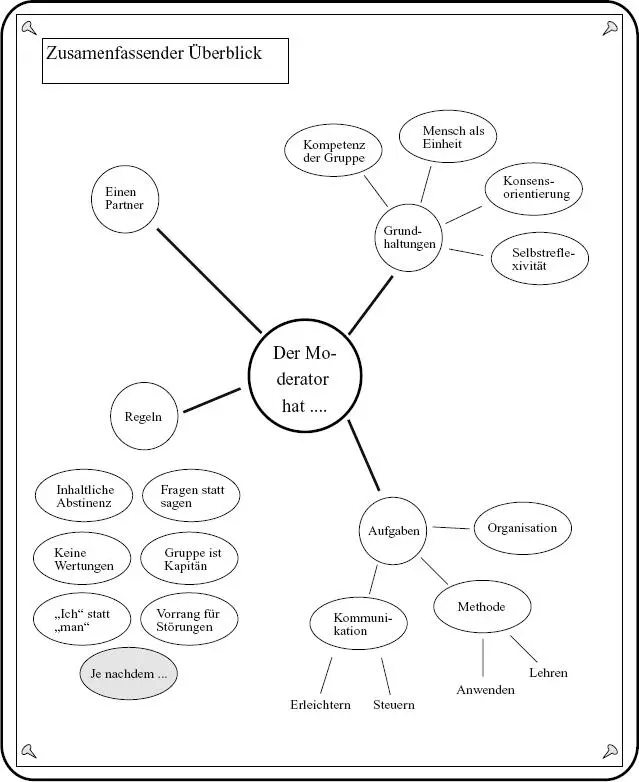

Moderator Steuermann – Gruppe Kapitän

Der Moderator lässt sich den Kurs von der Gruppe vorgeben. Er zieht sie nicht in irgendeine Richtung, die er inhaltlich für richtig hält, wenn er auch durchaus methodisch die Mittel angibt. Moderation birgt, ebenso wie jede andere Methode, mit Menschen zu arbeiten, die Gefahr, manipulativ angewendet zu werden.

Keine Rechtfertigung

Mit der Gruppe gehen sollte der Moderator auch, wenn er angegriffen wird. Er rechtfertigt oder entschuldigt sein Handeln nicht; damit würde er nur Machtkämpfe zwischen sich und den Gruppenmitgliedern herausfordern. Er greift Kritik konstruktiv auf und klärt sie zusammen mit der Gruppe – gegen sie erreicht er ohnehin nichts. Voraussetzung für diesen offenen Umgang mit Kritik ist allerdings ein klares Bewusstsein über die eigene Rolle (siehe rechts, „Klares Selbstbild“).

4.3.5 „Ich“ statt „man“

Diese Regel, die aus der Themenzentrierten Interaktion übernommen wurde, ist für den Moderator aus zwei Gründen wichtig.

Kommunikationsmodell

Zum Ersten dient der Moderator der Gruppe als Vorbild für die eigenen Verhaltensweisen. Wenn also schon er selbst seine Aussagen hinter der schützenden Allgemeinheit („man“ heißt so viel wie „alle“) versteckt, so kann er von den Teilnehmern nicht erwarten, dass sie ihre Aussagen ichbezogen und damit angreifbar formulieren.

Klares Selbstbild

Zweitens wird der Moderator laufend mit Erwartungen und Wünschen der Teilnehmer konfrontiert, Ansprüchen, denen er nicht gerecht werden kann und will: Mal soll er für Disziplin sorgen, mal nicht so strikt führen; mal soll er Ergebnisse produzieren, mal Konflikte lösen. Wenn er sich in dieser Situation über seine eigenen (ich!) Ansprüche, Ziele und Aufgaben nicht im Klaren ist, wird er schnell zum Spielball der Vorstellungen der Teilnehmer.

4.3.6 Störungen haben Vorrang

Störungen bearbeiten

Auch dieses Prinzip stammt aus der Themenzentrierten Interaktion. Wesentliche Störungen – wie etwa ständige Nebengespräche und Unruhe – oder persönliche Angriffe verhindern oder beeinträchtigen die Arbeit am eigentlichen Thema. Werden sie übergangen oder unterdrückt, so eröffnen sich meistens weitere Störungsquellen. Außerdem haben sie oft einen Grund, der bedeutsam für die weitere Zusammenarbeit ist. Daher müssen sie bearbeitet werden, bevor mit dem Hauptthema fortgefahren werden kann. Als Mittel kann der Moderator z. B. ein Blitzlicht (s. S. 81) oder die Einpunktfrage (s. S. 59) einsetzen, um Stimmungen oder Konflikte transparent, besprechbar und damit veränderbar zu machen. Wenn es sich um einzelne Störer handelt, kann er diese auch direkt darauf ansprechen: „Ich merke, dass Sie sich immer wieder unterhalten. Ich weiß jetzt nicht: Ist es etwas, das für alle bedeutsam sein könnte?“

Ein Problem bei dieser Regel besteht darin, zu bestimmen, was eine Störung ist und wann der Moderator eingreifen muss. Wenn jedes noch so kleine Knirschen ans Licht gezerrt und behandelt wird, dann ist das überzogen und stört seinerseits die Zusammenarbeit. Daher eine Konkretisierung: Eine Störung in einer Moderation ist dann (akut) behandlungsbedürftig, wenn sie die inhaltliche Zusammenarbeit klar stärker belastet, als es ihre Thematisierung als Störung tun würde.

4.3.7 Flexibel sein

Situativ handeln

Die mechanische Anwendung der aufgeführten (und anderer) Verhaltensregeln für den Moderator führt wahrscheinlich bestenfalls zu einer mittelmäßigen Moderation. Flexibilität beinhaltet die Beherrschung und vor allem das Verstehen der „Technik“, auf deren Basis dann die „Kür“ aufgebaut werden kann. Man muss, je nach Situation, auch einmal alle Regeln über Bord werfen können, vielleicht auch eine Zeit lang die Moderation aufgeben, um z. B. Streitgespräche führen zu lassen.

5. Frage- und Antworttechniken

Die Frage- und Antworttechniken sind gewissermaßen standardisierte Verfahren, den Austausch der Gruppe mithilfe der Visualisierung zu ermöglichen. Vorgestellt werden Karten- und Zuruffragen, Mind-Map, Punktabfragen sowie Möglichkeiten der Kleingruppenarbeit.

5.1 Kartenabfragen

Kurzbeschreibung

Bei einer Kartenabfrage wird an einer Pinnwand eine visualisierte Frage gestellt. Die Teilnehmer erhalten oder holen sich Kärtchen (Rechtecke) und schreiben ihre Antworten darauf. Diese werden eingesammelt, sortiert und mit Oberbegriffen versehen, die den Inhalt der entstandenen Rubriken grob kennzeichnen.

Ziele

Diese Form der Abtrage hat aut der Sachebene zum Ziel, informationen (Probleme, Erwartungen, Ideen …) zu erfragen und zu ordnen. Gruppendynamisch gesehen aktiviert sie die Teilnehmer und stellt Transparenz her. Die Gruppenmitglieder sehen, was andere denken, und erfahren möglicherweise, dass es diesen genauso geht wie ihnen selbst. Dadurch kann Vertrauen und gutes Klima für die Zusammenarbeit entstehen.

Anonyme Kartenabfrage

Die Kartenabfrage gibt es in mehreren Varianten. Die vielleicht typischste und am weitesten verbreitete Form ist die anonyme Kartenabfrage. Bei ihrer Durchführung wird darauf geachtet, dass die Schreiber der Kärtchen anonym bleiben. Dies ermöglicht einerseits der Gruppe, Hierarchien zu umgehen, andererseits dem Einzelnen, auch einmal einen Versuchsballon zu starten, ohne Gefahr zu laufen, sich zu blamieren.

1. Ziel klären

Als Erstes erklären die Moderatoren das konkrete Ziel des Moderationsschrittes. Normalerweise wird eine Kartenabfrage durchgeführt, um eine große Menge von Informationen zusammenzutragen, sie zu strukturieren und so eine Grundlage für die weitere Arbeit zu erhalten. Den Teilnehmern muss dieses Ziel bekannt sein und sie müssen ungefähr wissen, wie danach weitergearbeitet wird. Unklarheiten können im späteren Sortieren zu Zeitverlusten führen (s. u.).

2. Frage stellen

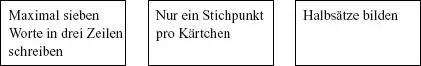

Als Zweites wird auf einer Pinnwand eine visualisierte Frage gestellt und erläutert. Die Teilnehmer sollen sie auf Kärtchen beantworten. Falls sie mit der Vorgehensweise noch nicht vertraut sind, geben die Moderatoren drei Regeln vor:

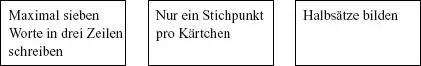

Drei Zeilen passen gerade auf ein Kärtchen (s. S. 25), sieben Worte sind erfahrungsgemäß noch gut lesbar. Pro Kärtchen darf nur ein Gedanke aufgeschrieben werden, da das Sortieren sonst nicht möglich ist. Halbsätze werden verwendet, da sie im Vergleich zu bloßen Stichworten das Verständnis erleichtern; wenn nur „Halbsätze“ auf dem Kärtchen stünde, wäre nicht klar, was damit gemeint ist.

3. Fragen beantworten

Die Teilnehmer schreiben, jeder für sich, ihre Antworten auf. Dazu benötigen sie ca. 10 bis 15 Minuten. Inzwischen stellen die Moderatoren eine weitere Pinnwand auf und hängen auf beide Tafeln durchnummerierte Ovale, unter die später die Antworten gepinnt werden.

Читать дальше