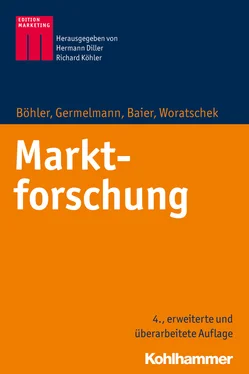

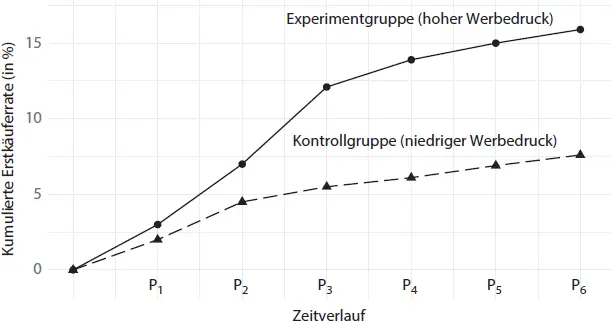

Abb. 15: Zeitreihendesign zur Ermittlung der Wirkung des Werbedrucks

Beim Store- Test lassen sich die Wirkungen einzelner Marketing-Maßnahmen (Preis, Regalplatzierung) sowie der Einführungserfolg neuer Produkte abschätzen. Zu diesem Zweck wird das Experiment in einer Stichprobe von Einzelhandelsgeschäften realisiert. Die Ergebnisse (Umsatz, Marktanteil, Kannibalisierung im Sortiment) werden durch Scannerkassen bzw. per Inventur durch Mitarbeiter des Instituts erfasst. Die GfK bietet etwa im Großraum Ludwigshafen mit dem GfK RetailScan/TV einen Store-Test an, bei dem zusätzlich Zielgruppenmerkmale der Käufer, Erst- und Wiederkaufrate, Einkaufsintensität und Einkaufshäufigkeit erhoben werden.

Zu den wichtigsten Laborexperimenten zählen Preis- und Werbemitteltests sowie die Ermittlung des Einführungserfolgs neuer Produkte.

Soll etwa die Wirkung einer Preisänderung auf den Absatz eines Fruchtsaftgetränks im Labor überprüft werden, werden die Versuchspersonen mit einem vorher ausgehändigten Geldbetrag in einen eigens dafür hergerichteten Verkaufsraum (Studio) geführt. In diesem befinden sich auf einem Regal die mit dem neuen Preis ausgezeichnete Marke sowie die Konkurrenzmarken. Jede Versuchsperson wird aufgefordert, die Marke zu kaufen, die ihr am besten gefällt. Das restliche Geld sowie die gewählte Marke dürfen sie behalten. Die Kontrollgruppe hat die gleiche Aufgabe, wobei hier die Marke zum alten Preis angeboten wird.

Zur Durchführung von Werbemittel-Pretests werden ebenfalls Labore in Fußgängerzonen genutzt. Ziel ist es den Werbeerfolg von Fernsehspots, Anzeigen, Rundfunkspots, Kinospots, Plakaten und Internetwerbung unter kontrollierten Bedingungen zu erfassen. So wird etwa zur Messung der Werbewirkung von Fernsehspots ca. 125 Testpersonen ein 90-minütiger Fernsehfilm vorgeführt, wobei das Experiment als Untersuchung zum Fernsehen deklariert wird. Um die Verzerrungen durch das Forced Exposure-Design zu reduzieren wird der Fernsehfilm durch mehrere Werbespots unterbrochen, nicht nur durch den zu prüfenden Testspot. Nach Darbietung des Fernsehfilms werden Erinnerung an den Testspot und an die Testspotinhalte sowie positive Ausstrahlungen des Testspots auf die beworbene Marke gemessen. Zur Messung der Werbewirkung von Kinospots hingegen muss in einem normalen Kino gemessen werden, wobei ein Kinofilm durch kinoübliche Werbeblöcke unterbrochen und anschließend die Erinnerungswirkung sowie die Stärken und Schwächen der Gestaltung der Kinospots erhoben werden.

Im Anzeigentest werden die Testanzeigen in drei Publikumszeitschriften integriert (sog. Foldertest). Eine Experimentgruppe blättert die Zeitschriften durch, wobei mittels einer Augenkamera der Blickverlauf festgehalten wird (als Testzweck wird »die Untersuchung des Leseverhaltens« genannt); eine zweite Experimentgruppe nimmt die Testhefte über das Wochenende mit nach Hause. Erfasst wird anschließend die Meinung zu den Testheften, Erinnerung an die Anzeige und deren Inhalte, die Markenpräferenz etc. Diese in der Unternehmenspraxis genutzten Anzeigentests werden auch in der Wissenschaft intensiv genutzt, etwa wenn es darum geht, den Einfluss des Kontext (Anzeige in passendem oder nicht passendem Umfeld) auf die Werbewirkung zu erfassen (Germelmann et al. 2020).

In ähnlicher Weise sind die Laborexperimente zur Prognose der Werbewirkungen von Rundfunkspots und Plakaten sowie von Internetwerbung aufgebaut, wobei stets darauf geachtet wird, dass die Kommunikationssituation möglichst realitätsnah gestaltet wird und der Untersuchungsgegenstand verschleiert ist.

Zur Prognose der Erfolgsträchtigkeit neuer Produkte (zumeist gemessen am zukünftigen Marktanteil oder Absatzvolumen) werden Testmarktsimulationssysteme angeboten. Anbieter sind u. a. die GfK mit dem Verfahren GfK Volumetric TESI (Erichson 2008, S. 989; Högl et al. 2016, S. 304), Nielsen mit dem Verfahren BASES Volumetric Forecasting ( https://www.nielsen.com/us/en/solutions/capabilities/bases/) oder Launch eValuate und Concept Evaluate von Kantar ( https://www.kantar.com/marketplace/solutions/innovation-and-product-development/concept-testing).

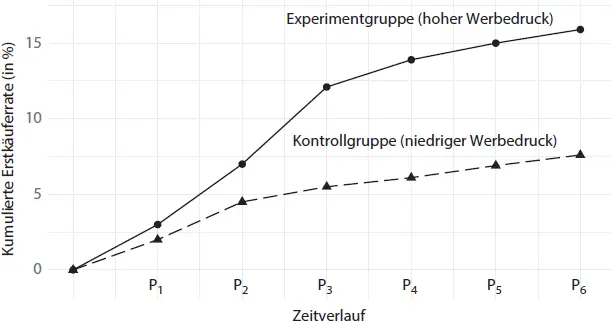

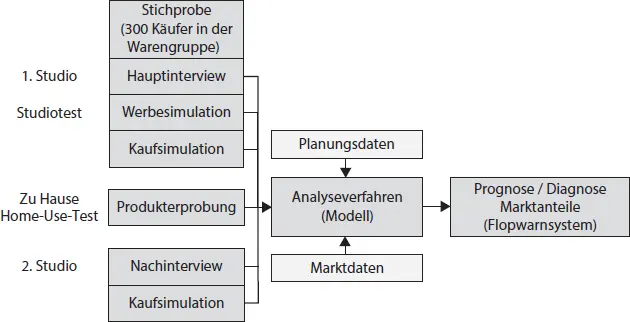

Abbildung 16 zeigt das Vorgehen bei GfK Volumetric TESI (Gaul et al. 1996; Erichson 2008; Högl et al. 2016): Zunächst werden ca. 300 Personen, die möglichst repräsentativ für die anvisierte Zielgruppe sein sollen, angeworben und in einem Hauptinterview über Soziodemographie, Konsumgewohnheiten, Markenpräferenzen, Einstellungen und Kaufabsichten befragt. Danach werden in Anzeigenfolders oder in Spots Werbemittel für das Testprodukt und für Konkurrenzprodukte präsentiert. In der anschließenden Kaufsimulation werden die Testpersonen gebeten, in einem als Supermarkt eingerichteten Labor in der betreffenden Warengruppe einzukaufen, wobei neben dem Testprodukt Konkurrenzmarken platziert sind. Kaufen sie das Testprodukt, so erhalten sie ein gleichwertiges Produkt als Zugabe, während Käufer von Konkurrenzprodukten eine Gratisprobe des Testprodukts erhalten.

Abb. 16: Aufbau und Vorgehen des GfK Volumetric TESI

Nun werden die Testpersonen gebeten, das Testprodukt zu Hause auszuprobieren (»Home-Use-Test«). Nach Beendigung des Home-Use-Tests werden die Testpersonen einem Nachinterview (persönlich oder per Telefon) unterzogen. Erhoben werden die Präferenzen und Einstellungen zum neuen Produkt sowie zu Konkurrenzmarken, Erfahrungen mit dem Testprodukt sowie Vorzüge und Nachteile des Produkts. Schließlich werden die Testpersonen erneut ins Studio eingeladen, um im Rahmen einer zweiten Kaufsimulation den Anteil der Wiederkäufer zu ermitteln.

Aus dem Anteil der Erstkäufer beim ersten Besuch im Labor und dem Anteil der Wiederkäufer unter den Erstkäufern beim zweiten Besuch im Labor lässt sich mit Hilfe des Modells von Parfitt und Collins (1968) mittels Hochrechnung der zu erwartende langfristige Marktanteil des Testprodukts oder sein zu erwartendes Absatzvolumen abschätzen (vgl. Silk und Urban 1978). Alternativ können Kaufwahrscheinlichkeiten der Testpersonen und über Hochrechnungen wieder Marktanteil und Absatzvolumen des Testprodukts aus abgefragten Produktpräferenzen vor und nach dem Home-Use-Test mittels Präferenzanteilsmodell prognostiziert werden (siehe Silk und Urban 1978; Erichson 2008, S. 993 ff.).

Der Vorteil der Testmarktsimulation liegt insbesondere in der Aufdeckung von Mängeln in der Kommunikation bzw. am Produkt. Allerdings ist der prognostizierte Marktanteil nur eine erste grobe Schätzung, da der Marktanteil im Gesamtmarkt wesentlich von der Distribution im Handel und der realisierten Werbekampagne abhängt. Hierüber sind nur grobe Schätzungen möglich. Liegt der im Simulationsmodell ermittelte Marktanteil sehr niedrig, so deutet jedoch alles auf einen Flop hin, und das Unternehmen kann die hohen Kosten eines unnötigen Testmarkts vermeiden. Liegt der Marktanteil überdurchschnittlich hoch, so kann an eine sofortige Markteinführung ohne vorherigen Testmarkt gedacht werden. Bei dazwischen liegenden Werten wird man je nach Philosophie des Unternehmens ein Marktexperiment durchführen.

Alle bisher gezeigten Experimentarten haben ihre Vor- und Nachteile. Im konkreten Fall muss der Forscher diese gegeneinander abwägen.

Regionale Testmärkte zeichnen sich durch eine große Realitätsnähe, umfangreiche Stichproben (Daten aus Haushalts- und Handelspanel) sowie der Möglichkeit aus, vor der nationalen Einführung »Kinderkrankheiten« in der Produktion und im Marketing-Mix aufzudecken und zu beseitigen. Nachteilig sind die mangelhafte Kontrolle von Störfaktoren, die erhebliche Durchführungsdauer, die fehlende Geheimhaltung sowie die hohen Kosten. Äußerst problematisch ist auch die mangelnde Kooperationsbereitschaft des Handels, so dass es oft nur zu relativ niedrigen Distributionsquoten kommt.

Читать дальше