Ludger Tebartz van Elst hat ein breites Spektrum der Forschung unter Bindung an klinische Erfahrung hinter sich. So hat er etwa die Autismusspektrumstörungen, einmal in Form des schizophrenieähnlichen Kanner’schen Autismus, der in früher Kindheit bevorzugt als Sprachstörung auftritt, zum anderen des in Jugend und später als vielfältige kommunikative und sprachliche Behinderung auftretenden Asperger-Autismus, bearbeitet. Er hat die psychopathologisch gegensätzlich erscheinenden bipolaren Symptommuster aufzugliedern und einer Erklärung zuzuführen versucht. Er analysierte auch das ADHS-Syndrom in der Vielfalt seiner Ausprägungen und Folgeerscheinungen. Schließlich untersuchte er die psychischen Störungsmuster bei Temporallappenepilepsie, besonders die forcierte Normalisierung, bei der nach therapeutischer Intervention anstelle eines Anfalls abnorme psychische Phänomene, teilweise in Gestalt psychotischer Symptome, auftreten.

Der erkenntnisphilosophische Ansatz Tebartz van Elsts bewahrt zwar die von Karl Jaspers von dem Philosophen Wilhelm Dilthey in die Psychopathologie übernommene Unterscheidung von verstehender Psychologie und erklärender Naturwissenschaft. Aber der Wissenschaftlichkeit wird auch die verstehende Psychologie nicht entkleidet. Die Kernbegriffe seiner eigenen Methode sind drei Definitionen von Norm: (1) Die nummerisch-psychologisch-statistischen Maße der Abweichung vom Mittel. Sie setzen dimensionale Strukturen der quantifizierten Phänomene voraus. (2) Die zweite Form von Normalität ist die technische. Sie lässt die Abweichung von realen Erwartungswerten kategorial definierter Merkmale erkennen. (3) Die dritte ist die soziale Norm, die krankhafte Phänomene hinsichtlich ihrer sozialen und moralischen Qualität definieren lässt.

Mit dieser Trilogie macht Tebartz van Elst drei Bereiche von Normabweichungen psychischer Fähigkeiten, Leistungen und krankhafter Phänomene ebenso dimensional wie auch kategorial analysierbar.

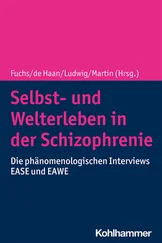

Wenn man der Argumentation Tebartz van Elsts folgt, die durch zahlreiche Beispiele und Abbildungen verständlich wird, dann entschwindet die klassische Krankheit Schizophrenie und an ihre Stelle tritt eine zunehmende Aufspaltung des Wissens. Das, was wir Schizophrenie nennen, umfasst dann ein paar Syndrome unterschiedlicher Ätiologie. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um ein paar unterschiedliche Krankheitsprozesse, die unter bestimmen Umweltbedingungen ähnliche pathoplastische Syndrome zur Folge haben. Ansonsten sind wir wieder da, wo wir bei Beginn waren: Wir müssen uns von der traditionellen Diagnose verabschieden.

Dieses ausgezeichnete Buch kann man als Leitschnur denjenigen empfehlen, die den Weg des Verstehens und der Forschung an dem, was wir heute noch Schizophrenie nennen, einschlagen wollen. Schritte dazu sind in diesem avantgardistischen Buch in bemerkenswerter Klarheit herausgearbeitet.

Prof. Dr. h.c. mult. Heinz Häfner, im Juni 2017 zur 1. Auflage

Geleitwort

von Stephan Heckers

Wir kennen die Schizophrenie nicht. Viele fragen, ob es sie überhaupt gibt. Aber das Wort ist weiterhin in Gebrauch, als Floskel im Alltag und als klinische Diagnose. Seit mehr als 100 Jahren versuchen Wissenschafter, die Schizophrenie aus dem Dunst der klinischen Praxis in das Licht der wissenschaftlichen Erforschung zu ziehen. Bis jetzt mit geringem Erfolg.

Dieses Buch von Ludger Tebartz van Elst ist ein Versuch, den Dunstschleier zu lichten. Es ist geschrieben für alle, die sich für psychiatrische Fragen interessieren. Es ist zugänglich für Laien, bereitet aber auch genügend Neues für Kliniker und Wissenschaftler.

Der Autor ist ein Neuropsychiater und er begreift die Schizophrenie als ein Problem der klinischen Neurowissenschaft: wir müssen das Gehirn studieren, um die Person zu verstehen. Begriffe der klinischen Psychiatrie werden erklärt als Funktionen des Gehirns. Aber der Autor ist auch geschult in klassischen Sprachen und der Philosophie. Das macht es ihm möglich, die Schizophrenie nicht nur als medizinisches Problem, sondern auch als soziales und allgemeinwissenschaftliches Konstrukt zu diskutieren. Er analysiert treffend, dass Verrücktheit von der Weite des sozialen Raumes abhängt und plädiert überzeugend für eine multikategoriale Normalität.

Mit seiner Analyse praktizert er eine kritische Vernunft, die weit hinaus geht über die üblichen Bekenntnisse zum beschränkten Wissen der Medizin. Er ist sich bewusst, dass wir wenig Fortschritt gemacht haben in der Erforschung der Schizophrenie. Er schildert seine eigene Demütigung als Arzt und Lehrer, wenn er die Schizophrenie erklären will, obwohl wir so wenig wissen.

Aber die kritische Bestandsaufnahme führt nicht zur Resignation. Ludger Tebartz van Elst zeigt uns, wie wir Fortschritt machen können in der Psychiatrie: durch wissenschaftliche Entdeckung und durch begriffliche Klärung. Beide Wege sind nötig, um ein wissenschaftliches Paradigma zu formulieren, zu kritisieren und dann zu ersetzen. Dieses Buch macht den Versuch, die dialektische Bewegung von Theoriebildung und Kritik weiterzuführen: vom Anfang bis zum Ende der Schizophrenie.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Psychiatrie voller Hoffnung, dass die Ursachen und Pathogenesen psychiatrischer Erkrankungen geklärt werden können. Syphilis diente als Vorbild: viele Symptome, Syndrome und Krankheitsbilder konnten zurückgeführt werden auf eine Ursache. Aber bald zeigte sich, dass die Psychosen vielfältig sind, mit vielen Symptomen, mehreren Syndromen und unterschiedlichen Verlaufsbildern. Für einige Psychosen konnte eine Ursache gefunden werden (sie waren sekundär zu einem anderen Krankheitsbild), aber die meisten blieben unerklärt (sie waren primär).

Dieses Buch möchte das kausale Denken wieder in die Klassifikation psychischer Störungen einführen. Das neunte Kapitel ist das Zentrum der Argumentation. Hier beschreibt der Autor Syndrome, die als Beispiel dienen für eine psychiatrische Klassifikation nach der Abschaffung der Schizophrenie. Stoffwechselstörungen, paraepileptische Psychosen und Entzündungen des Gehirns werden beschrieben als Krankheitsbilder, die heute oft noch als Schizophrenie diagnostiziert und behandelt werden, aber für die wir schon heute Beweise haben, sie als sekundäre Psychosen zu definieren. Die autoimmune Enzephalitis ist von besonderem Interesse, da sie mechanistische Modelle auf der zellulären und molekularen Ebene ermöglicht. Die Validierung der sekundären Psychosen durch immunsupressive Behandlung (dargestellt mit Fallbespielen aus der Praxis des Autors und aus der Literatur) ist klinisch beeindruckend und nosologisch eindeutig.

Zweifel kommen aber dennoch auf. Zum einen ist der kausale Zusammenhang zwischen den biologischen Veränderungen und dem klinischen Bild nicht klar. Zum anderen zeigt die Mehrzahl der Patienten, die mit Schizophrenie diagnostiziert werden, keine dieser biologischen Veränderungen. Aber der Autor ist zuversichtlich, dass wissenschaftliche Entdeckungen die Lücke schließen werden.

Die Psychiatrie braucht Kritiker wie Ludger Tebartz van Elst. Sein Buch erinnert uns, dass im Zentrum der psychiatrischen Klassifikation nicht die Diagnose steht, sondern ein Mensch lebt. Es ist unsere Aufgabe als Kliniker und Wissenschaftler, die Besonderheiten menschlichen Erlebens zu begreifen und, wenn nötig, heilend zu helfen. Wenn Diagnosen diesem Auftrag im Wege stehen, dann müssen wir sie ändern.

Prof. Dr. Stephan Heckers

Nashville, TN, USA im Juli 2017 zur 1. Auflage

Dieses Buch zum Anfang, aber auch zum Ende der Schizophrenie ist in den vergangenen Jahren auf sehr viel positive Resonanz gestoßen. Auch in Fachkreisen wurde selbst die Forderung nach der Abschaffung des Schizophrenie-Konzepts, mit der auch die zweite Auflage dieses Buches endet, mit sehr viel Verständnis, Wohlwollen und häufig auch offener Unterstützung aufgenommen. Das freut mich sehr. Es kontrastiert vielleicht ein wenig zu der Tatsache, dass die Schizophrenie auch in der neuesten, 11. Auflage der internationalen Klassifikation der Krankheiten (International Classification of Diseases, ICD-11), die ab 2022 in den meisten Ländern der Welt gültig werden wird, in fast unveränderter Form beibehalten wurde. Diese Tatsache zeigt aber auch, dass das Ziel dieses Buches lange noch nicht erreicht wurde: nämlich eine Dekonstruktion des Schizophrenie-Konzepts in den Köpfen der Menschen.

Читать дальше